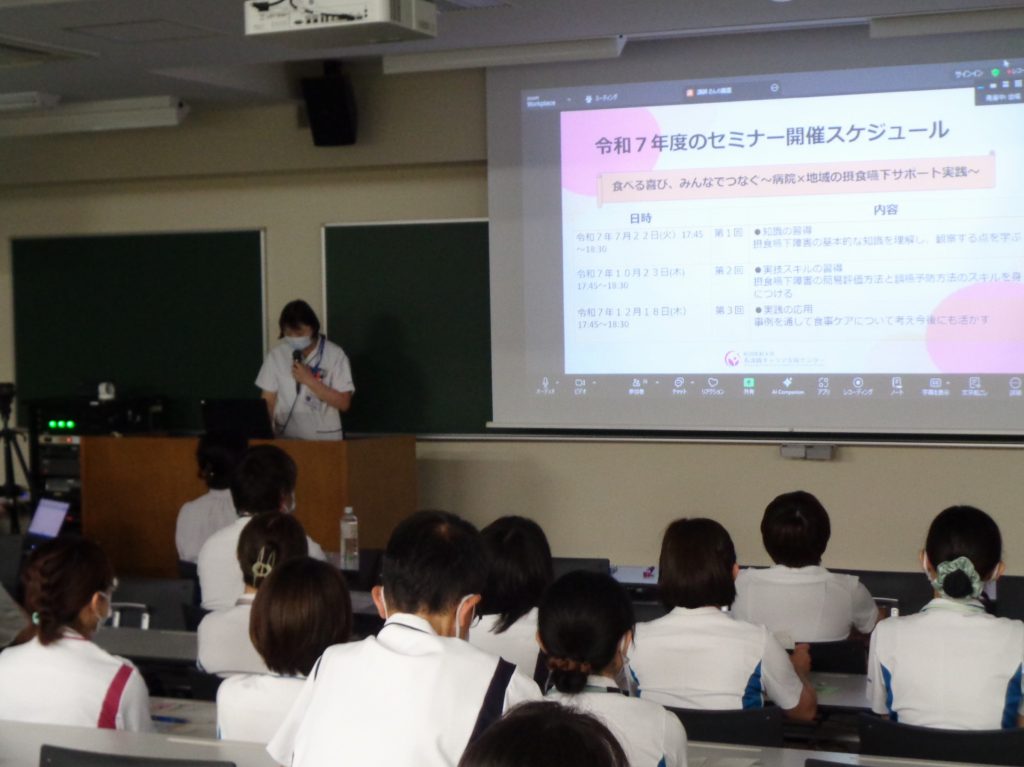

今年度の地域を紡ぐ看看連携セミナーは、「食べる喜びみんなでつなぐ~病院×地域の摂食嚥下サポート実践~」をテーマに3回シリーズで実践的な企画としております。

第1回を令和7年7月22日(火)に会場とオンラインのハイブリット形式で実施し、大学病院から24名、地域から20名の計44名にご参加いただきました。

講演テーマ「摂食嚥下障害の基本的な知識を理解し観察する点を学ぶ」として、講師は、旭川医科大学医学部看護学科看護学講座 在宅看護学領域 教授 山根由起子先生にお話していただきました。

以下、内容を一部ご紹介いたします。

講演内容

「食べる」ことは基本的欲求の一つで、エネルギーの源であり、楽しみです。

摂食とは「食べ物を食べること」であり、食物の認知から始まり、口に取り込み、食塊を形成後、口腔から食道を経て胃まで到達する全ての過程です。嚥下とは「飲み込むこと」で、食塊を口腔から咽頭・食道を経て胃まで取り込む過程です。摂食嚥下障害はこの過程に障害があることを指し、基本的な知識を理解することで観察点がわかります。

講演の中で、食べるしくみについて、ガムを使った体験をしました。ガムを口に入れて噛んだ時、舌の動きがどうなっているか、食塊が口の中でどのように形成されていくかを意識する体験が新鮮でした。

また、飲み込む時のゴックンを動画で見せていただき、専門的な検査で嚥下機能をどのように評価しているかをみる貴重な機会となりました。ゴックンは0.6秒間に起きており、咽頭残留がみられる場合は、飲み込みきれない量を食べていると考え、一口の量を減らす必要があります。嚥下のしくみとして、嚥下反射時に咽頭が一瞬閉じるため、食べる度に嚥下性無呼吸が生じ、身体に負荷がかかります。体力が低下している人は食事のペースを工夫し、SPO2も参考に食事の再開が推奨されます。

さらに、嚥下リスクのスクリーニング方法、食事介助の姿勢、リクライニング角度、食形態などの工夫について解説があり、その人の食べる力に合わせた支援の大切さを学びました。

全体共有・感想

誤嚥性肺炎の場合、医師から絶飲食の指示が多いですが、嚥下機能の低下を考えるとどのような対応が望ましいかという質問が出されました。機能低下が進まないよう、全身状態を確認しながら、できるだけ早くゼリーやとろみ食など何か喉を通すこと、口腔ケアも大切になると講師より助言がありました。

「食べること」は日々の営みの中でとても大切です。摂食嚥下の科学的根拠に基づく工夫がなされることで、「食べる」を支えることができることを共有しました。

アンケート結果~参加者の声~

参加者全員が本セミナーに満足と回答され、日々の支援に役立てることができるとの回答も多く、食べることは日々の看護において身近な問題であり、関心度の高さが伺えました。参加動機では、「神経難病患者の在宅支援で嚥下の問題にしばしば直面するので学びたかった」「脳神経外科病棟で摂食嚥下の看護介入が多いため」などが挙げられました。学びとして、摂食嚥下の基礎知識、胃管の留置位置、リクライニングの根拠、知識の再確認とアップデートができたなどの声がありました。

第2回は対面での実技セミナーとなります。初めての方も、継続参加の方も会場へぜひ足をお運びください。

皆様の参加を心よりお待ちしております。