NEWS

-

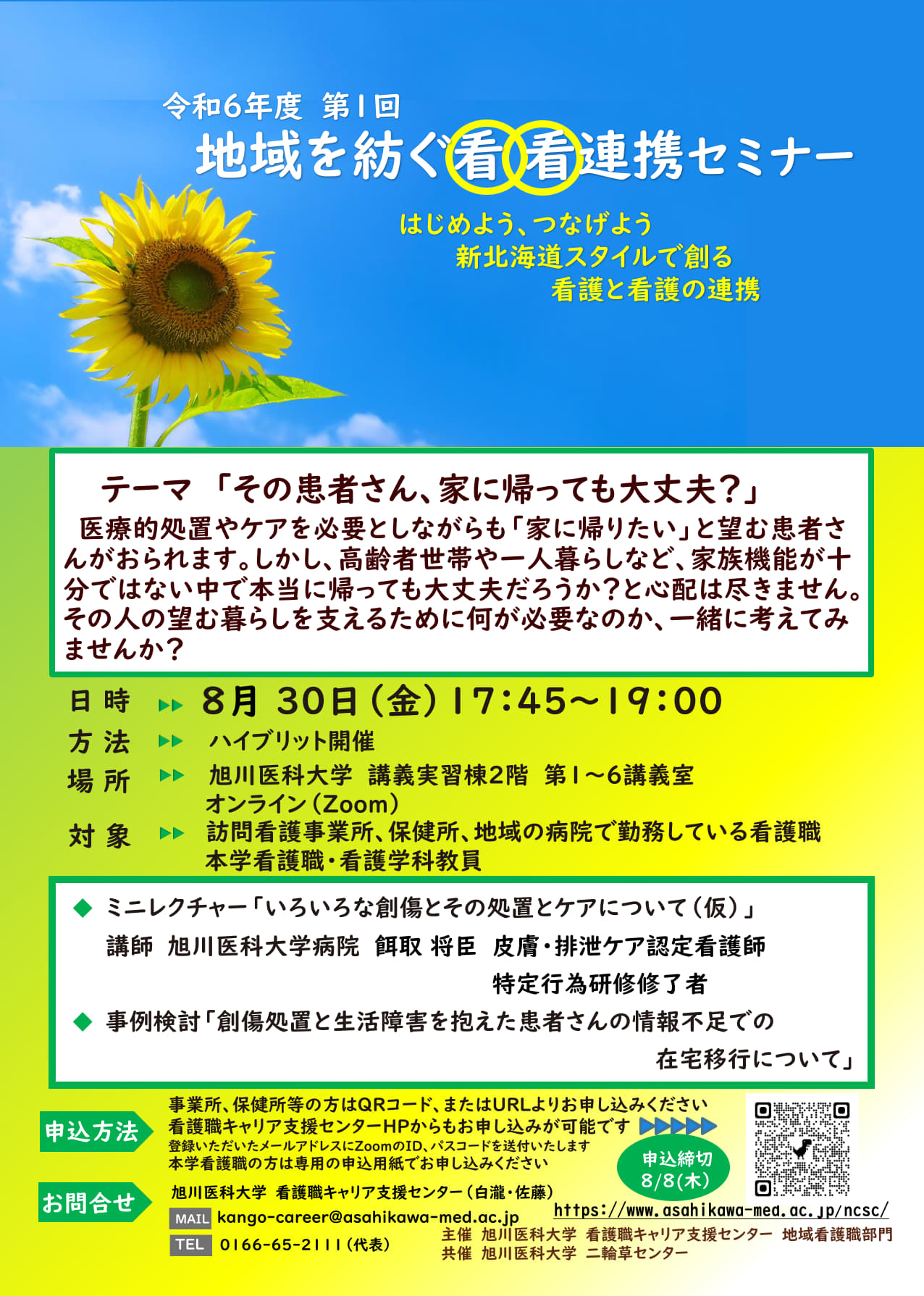

2024.07.08お知らせセミナー・講演会「令和6年度 第1回 地域を紡ぐ看看連携セミナー(8/30)」開催のお知らせ

-

2024.06.13お知らせメールマガジン開始のお知らせ

-

2024.06.03お知らせセミナー・講演会プログラム旭川医科大学生涯教育講座「令和6年度 実習指導者研修 基礎コース」開催のお知らせ ※募集終了

-

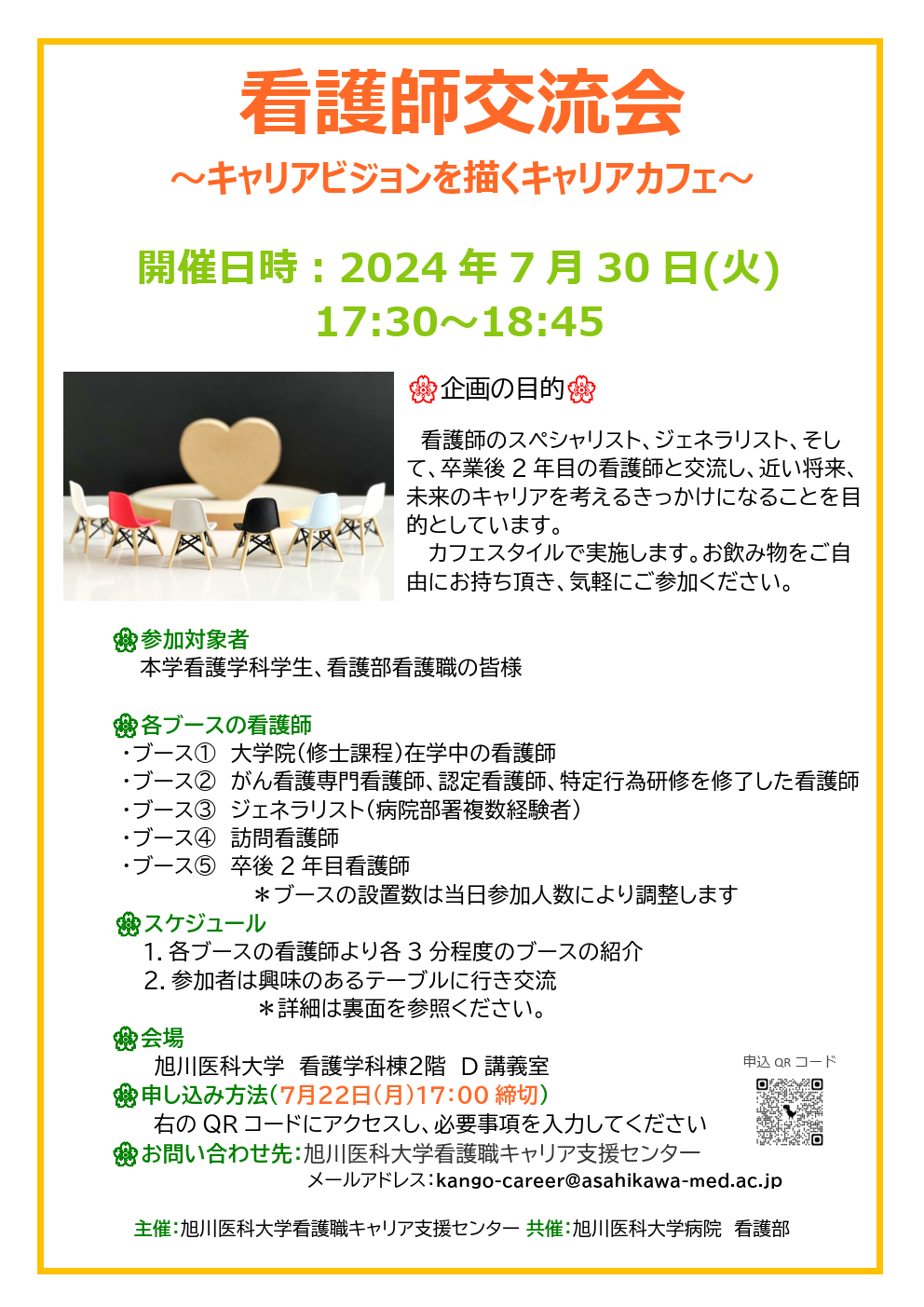

2024.06.03お知らせセミナー・講演会「看護師交流会(7/30)」開催のお知らせ ※学内限定

-

2024.04.26その他令和5年度「地域を紡ぐ看看連携セミナー」実施3か月後アンケートの結果

-

2024.03.27お知らせ令和6年度 実習指導者研修の開催予定について

-

2024.03.26その他「令和5年度 保健師セミナー」開催報告

-

2024.03.19その他令和5年度「助産師セミナー」&「助産師交流会」開催報告

-

2024.03.12その他「令和5年度 教育人事交流報告会」を開催しました

-

2024.03.12その他「就職に向けた心構えセミナー」を開催しました

-

2024.03.11その他令和5年度 卒業生アンケート調査結果

-

2024.03.01その他「2023年度第2回 外国人患者対応能力向上に向けた講演会」を開催しました

GREETING

旭川医科大学看護職キャリア支援センター センター長の升田です。

2023年3月末に初代センター長 服部ユカリ教授がご退職となり、2代目として同年4月よりセンター長を拝命しました。これまで副センター長ならびに教育プログラム開発部門長としてセンターの様々な事業に取り組んできた経験を活かし、引き続き当センターの運営に尽力してまいります。

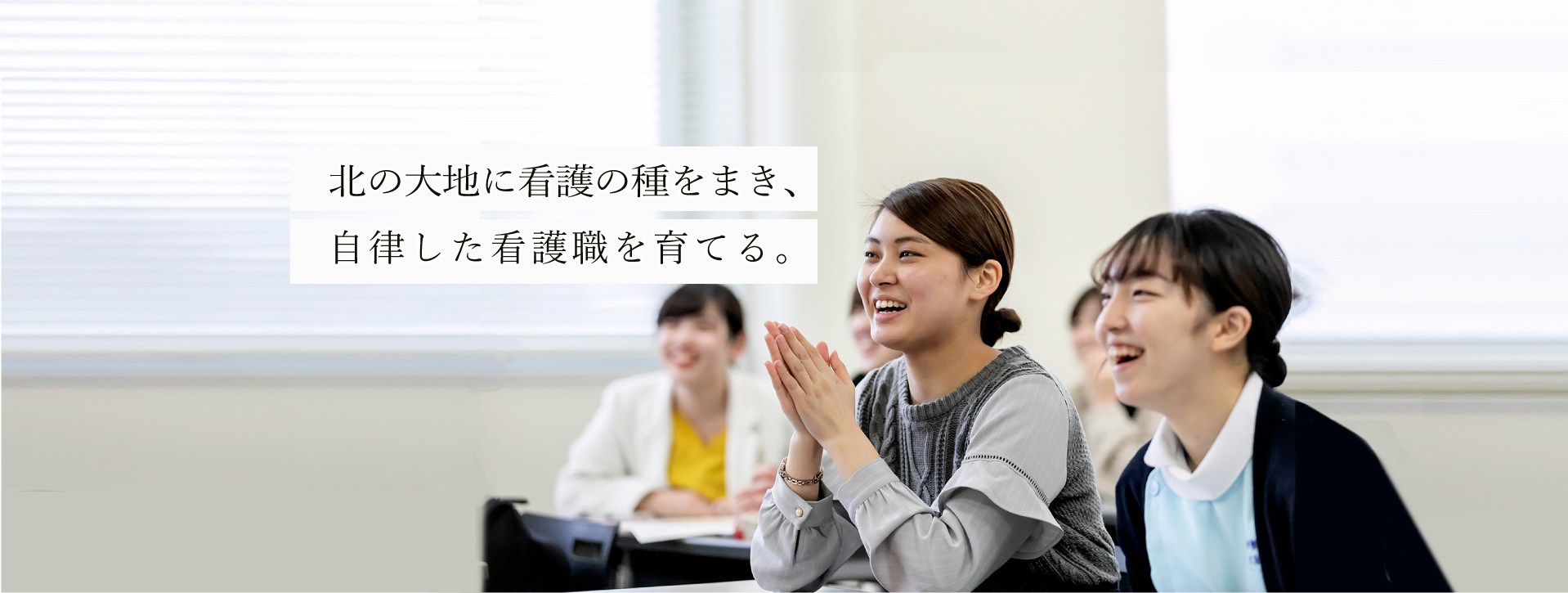

当センターは医学部看護学科と病院看護部が連携・協働のもと、事務部門の協力を得て、専門職業人としての看護職者のキャリア開発や生涯学習を支援し、看護の質の向上を図ることを目的とし、2019年3月に開設しました。「教育プログラム開発」「キャリア支援」「人事交流」「地域看護職支援」の各部門が精力的に活動を行っています。当センターホームページをご覧いただければ幸いです。

さて、皆さんはご自分の「キャリア」についてどのように考えていますか?「キャリア」は一般的には仕事や経歴といった職業に関連した概念です。厚生労働省(2002)の報告書「キャリア形成を支援する労働市場政策研究会」によれば、キャリアには「人生キャリア(life career)」と「職業キャリア(professional/occupational/vocational career)」の2つの側面があり、キャリア形成は動機、価値観、能力を自ら問いながら、職業を通して自己実現を図っていくプロセスとされています。つまり、看護職で考えると、看護師経験を積み重ねて、自らの生き方を見つめ、「なりたい自分」に近づくことと言えます。

以前、看護学科学生と行った研究では、大学病院に勤務する看護師のうち、経験の短い方は「まだキャリアを考えるには早い」と答え、50歳以上の方は「今更キャリアアップは考えていない」と答えていました。しかし、上述したようにキャリア形成はその人の職業人としての人生すべてのプロセスに関与するものです。ご存知のとおり、看護師免許は更新制ではなく、一生のライセンスです。私たち看護職は年齢や経験によらず、全員が看護師としてのキャリアを歩んでいるのだと考えることができます。個々人の職業体験(ワーク)だけでなく、生活背景や置かれている立場(ライフ)の両側面から、どのようにキャリアを積み重ねていくのかを共に考え、支えるのが当センターの役割です。

また、まだライセンスがない看護学生のみなさんもすでに職業人としてのキャリアを歩み始めています。将来看護師の資格取得が可能な看護学校・大学に進学を希望した段階で、職業人としての方向性を定めているからです。近い将来、同じ看護職として仲間となる学生の皆さんのキャリア形成も当センターでは応援したいと思います。

当センターは開設から5年を迎えることができました。これからも道北・道東地区の看護職・看護学生の皆さんのお役に立てるように、活動を充実させたいと考えています。皆様、ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

旭川医科大学看護職キャリア支援センター副センター長の井戸川みどりです。私は、これまで本センターにおいて教育プログラム開発部門、人事交流部門、地域看護職連携部門(旧地域看護職支援部門)で4年間活動してきました。さまざまな事業の企画・運営や参加いただいた皆さまとの意見交換の中で、新たな気付きと多くの学びを得ることができました。今後もこれまでの経験を活かし、副センター長として取り組んでまいります。

現代は、少子高齢化のさらなる進展、予期せぬ感染症や災害の発生など、社会変化が激しく、予測が困難なVUCA(Volatility変動性、Uncertainty不確実性、Complexity複雑性、Ambiguity曖昧性)の時代と言われています。このような中で、看護職が社会のニーズに応え、役割を発揮していくためには、継続的な学習に主体的に取り組むとともに、地域・施設の枠を超え、知識・技術を共有し、共に学ぶことができる環境が必要と考えます。

本センターでは、旭川医科大学医学部看護学科と旭川医科大学病院看護部が協働し、看護学生から院内外の看護職を対象に、様々な研修・セミナーや交流などの取り組みを行っています。立場や看護を提供する領域・場が違う中でも、それぞれが大切にしている看護や強みを共有し、お互いの理解と連携を深め、看護実践力の向上と目指す看護職としてのあり方や自分らしさを磨いていける機会になるよう取り組んでいきたいと考えています。ご興味をお持ちの方は、是非、一度ご参加ください。

旭川医科大学看護職キャリア支援センターの副センター長兼キャリア支援部門長の山根です。

本センターは、看護職者のキャリア開発や生涯学習を支援し、看護の質の向上を図ることを目的に、北海道の道北や道東地域に貢献する看護職のキャリア支援にもフォーカスしております。各部門やセンターの運営会議で検討を重ね、旭川医科大学病院の看護職と旭川医科大学医学部看護学科の教員が協働し、様々な取り組みを行っております。

学内の他の部署との共催もあり、地域の看護職同志の交流や大学と大学病院の看護職の交流、看護職と看護学生の交流、看護職と他職種の交流など、プログラムは徐々に充実してきております。医療従事者以外の方のキャリアについて拝聴できる機会も貴重かと存じます。何れかに参加された際の参加者にご協力頂くアンケートからは、アイデアを貴重に取り入れ、次回以降に繋げることもあります。

キャリアは、その道を目指そうとする学生もしくはその前から、そして、ベテランの看護職になっても毎日歩み続けております。その1日1日を大切に、個人に合わせたプランを見つめることや、時には刺激を受けて考える機会になるのも良いですね。是非とも看護職キャリア支援センターからのお知らせに、少しでも興味や関心がありましたらご活用頂けますと幸いです。個人のキャリアの一助となりますよう、今後も企画を進めて参ります。

Photo by 原渕保明

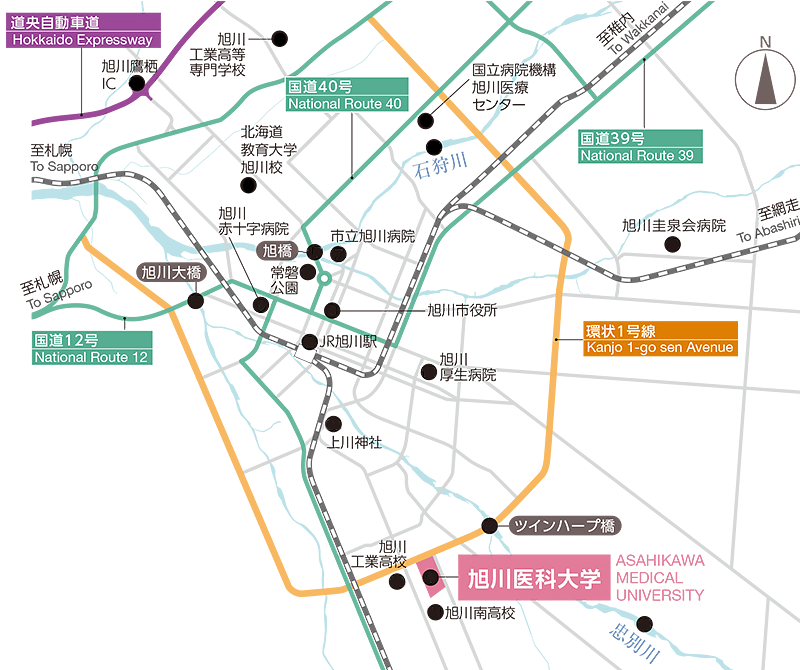

ACCESS

Photo by 原渕保明