看護研究をすすめるための交流会が令和6年9月26日に実施されました。今回は学外からの看護職や大学院生を交えて終始活発な交流がなされました。内容は、本学看護学科成人看護学領域の小田嶋裕輝教授によるミニレクチャーとグループワークでした。参加者は20名でした。

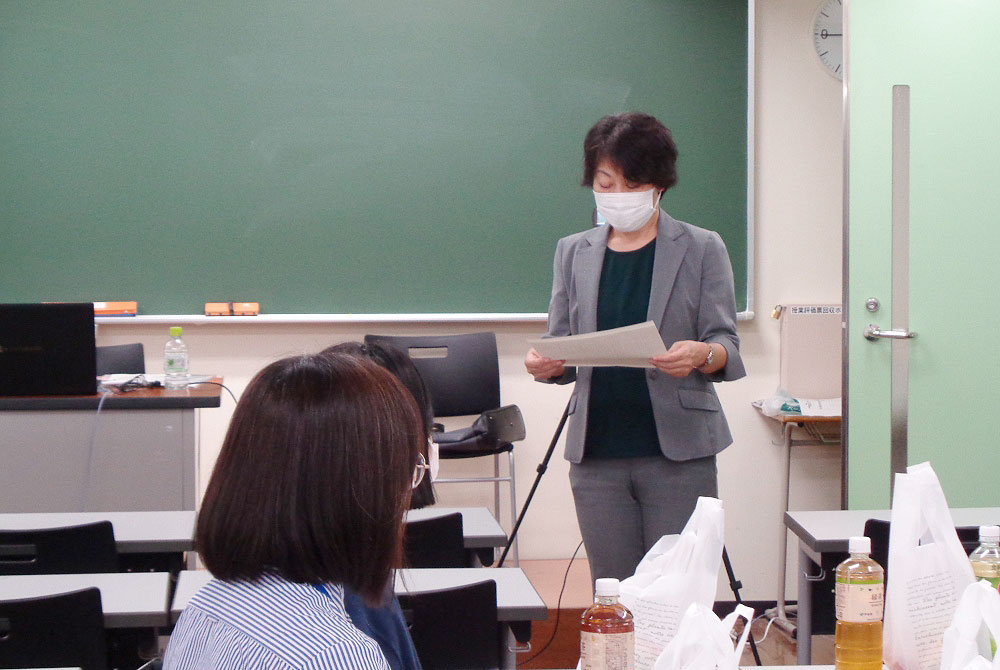

最初に小田嶋教授から「研究動機から研究テーマへの道標」をテーマに20分間のお話がありました。研究動機から研究テーマを確定していくための6つのステップについて、具体的な事例を提示しながらご説明いただきました。会場から笑い声が聞こえるとても和やかな雰囲気の中、参加者の研究に対する緊張が解けていくようでした。小田嶋教授は「研究動機の情熱は必要」としながらも、研究へと発展させていくためにはスーパーバイズの必要性や、研究動機をはっきりと描く研究デザインの重要性についても示されていました。

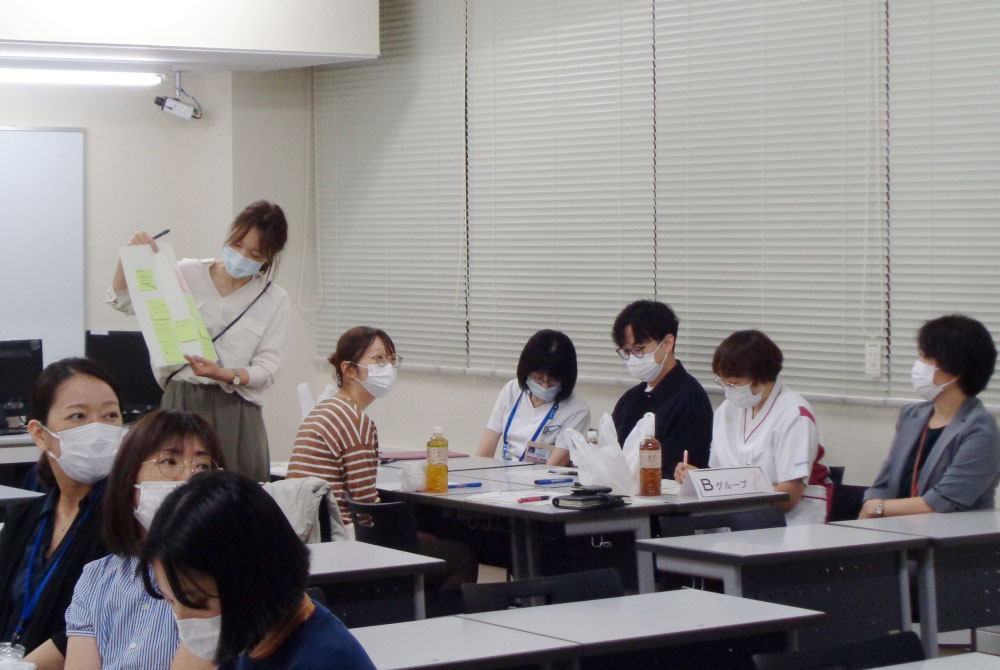

次に参加者によるグループワークが25分程度行われました。1グループ5~6名で4グループが構成されました。現在の研究テーマについての関心をそれぞれ出し合いながら、グループ内で自由な意見交換が行われました。各グループで話し合われた内容を1分程度で全体発表し、参加者全員で看護研究に対する考えを共有しました。

以下に全体発表の概要を示します。

【Aグループ】ある研究テーマをキーワードに先行文献を調べようとしたが、文献が思うように得られなかった。キーワードの選択や検索方法等を理解する必要性を感じた。

【Bグループ】色々な視点から意見交換した。統計ソフトについて年間契約があることやエクセルの活用ができることもわかった。1つの研究テーマの継続、そのためには興味・関心のあるテーマを見つけることや研究に対する熱意が必要である。

【Cグループ】メンバー内で交流会の参加目的を共有した後、現在の興味のあるテーマについてそれぞれ発表し、その後で意見交換した。

【Dグループ】研究動機から文献検索により得られた先行文献の内容を構造化してまとめていきたい。これまで振り返ると業務改善で終わっていたことが多かったが、そこをどう看護研究につなげていけるのか考えていきたい。看護実践の取り組みからいきなり看護研究と考える前に、まずは実践報告レベルの発表からスタートすることでも研究に向かうモチベーションを維持できる。

全体発表を受けて、小田嶋教授から各グループから出てきた疑問や課題について助言をいただきました。また、看護職キャリア支援センター生涯学習支援部門長の山根由起子教授からは、看護研究に対応できるよう相談窓口を設けていることについてパンフレットとともに紹介されました。

参加者のアンケートでは、「講義が楽しかった・とても参考になった」「知識を深めることができた」「他の方の意見を聞きとても参考になった」「テーマの進め方や決め方について知ることができた」「モチベーション、情熱を持ちつつ、興味関心をもったもので研究を進めていけると良い」などの記載がありました。参加者一人ひとりにとって、交流会が多様な学びや経験の機会となっていたことがうかがえます。さらに、全ての参加者が交流会の内容を有意義と受け止めていました。

小田嶋教授は「研究動機には愛がある!」と強調されていました。この言葉を胸に響かせながら参加者は笑顔で看護動機と向き合い、きっと素晴らしい研究テーマを見つけていくことでしょう。

看護研究の相談はこちら