☆新型コロナ感染が拡大するなか、無事開催することができました!

2022年12月9日(金)に、第3回地域を紡ぐ看看セミナーを今回も対面とオンラインによるハイブリット形式で予定どおり開催することができました。COVID-19が再拡大する中、院内からの参加者は9名(外来化学療法センター、複数からの病棟看護職員)でマスクとフェイスシールドを装着していただきました。院外の参加者は13名(芽室・富良野・旭川・留萌の訪問看護職、網走保健所・道庁の保健師)で計22名のご参加をいただきました。この度は、当センターの活動にご関心をよせていただけた道庁の職員2名が初めて参加してくださり、本セミナーの活動がますます広がっていける可能性を感じております。セミナーのテーマは“地域で暮らす高齢者の安全・安楽な外来化学療法の継続に向けて”とし、ミニレクチャーを受講後に、参加者から提供していただいた1事例に対し地域と病院の看護の継続性、具体的な連携について意見交換を行いました。ご参加いただきありがとうございました。

☆セミナーは、ミニレクチャーと事例検討の二本立て

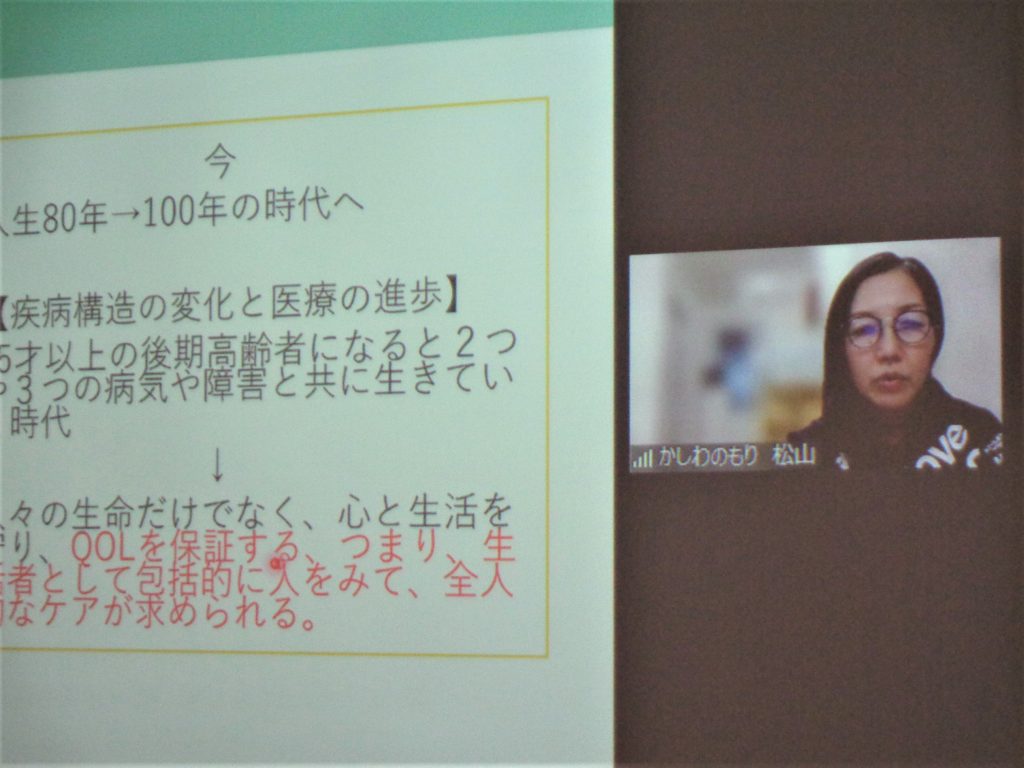

セミナーは1時間15分で実施しました。ミニレクチャーの講師に鹿追町を拠点とする“訪問看護ステーションかしわのもり”松山なつむ総括所長をお迎えし、「看看がつながれば、外来も生活の一部となる」をテーマに15分間ご講演いただきました。その後は参加者を3組に分けハイブリット形式によるグループワークを設け事例検討を行いました。

松山所長から地域包括的看護人材とは、“自らその地域にコミットし、健康課題を持つ対象者と共にあり、暮らしを乱さぬ方法で、おせっかい度をわきまえながら健康維持・向上に寄与できる人”とお話いただき、対象者や家族へのおせっかい度をはかりながら看護者が支援の質や程度を評価し続け、今提供すべき看護を追求していくことの大切さをご教授いただきました。

検討事例は、高齢で外来化学療養を行う方が増えていることから、90歳代男性で要介護の妻と自宅で生活しながら治療継続できるための病院と訪問看護の連携調整について検討しました。事例への看護で良かった点、地域と病院、あるいは関係職種間における情報共有の有用性、社会資源の有効活用、本人がどうしたいのかといった意思決定支援の重要性など、様々な視点が検討されました。最後に松山所長から、対象者と関わる時には最低限の倫理と最大限の倫理を常に天秤にかけながら、今、最善と考えられる支援を選択していくことの大切さについてご助言いただきました。

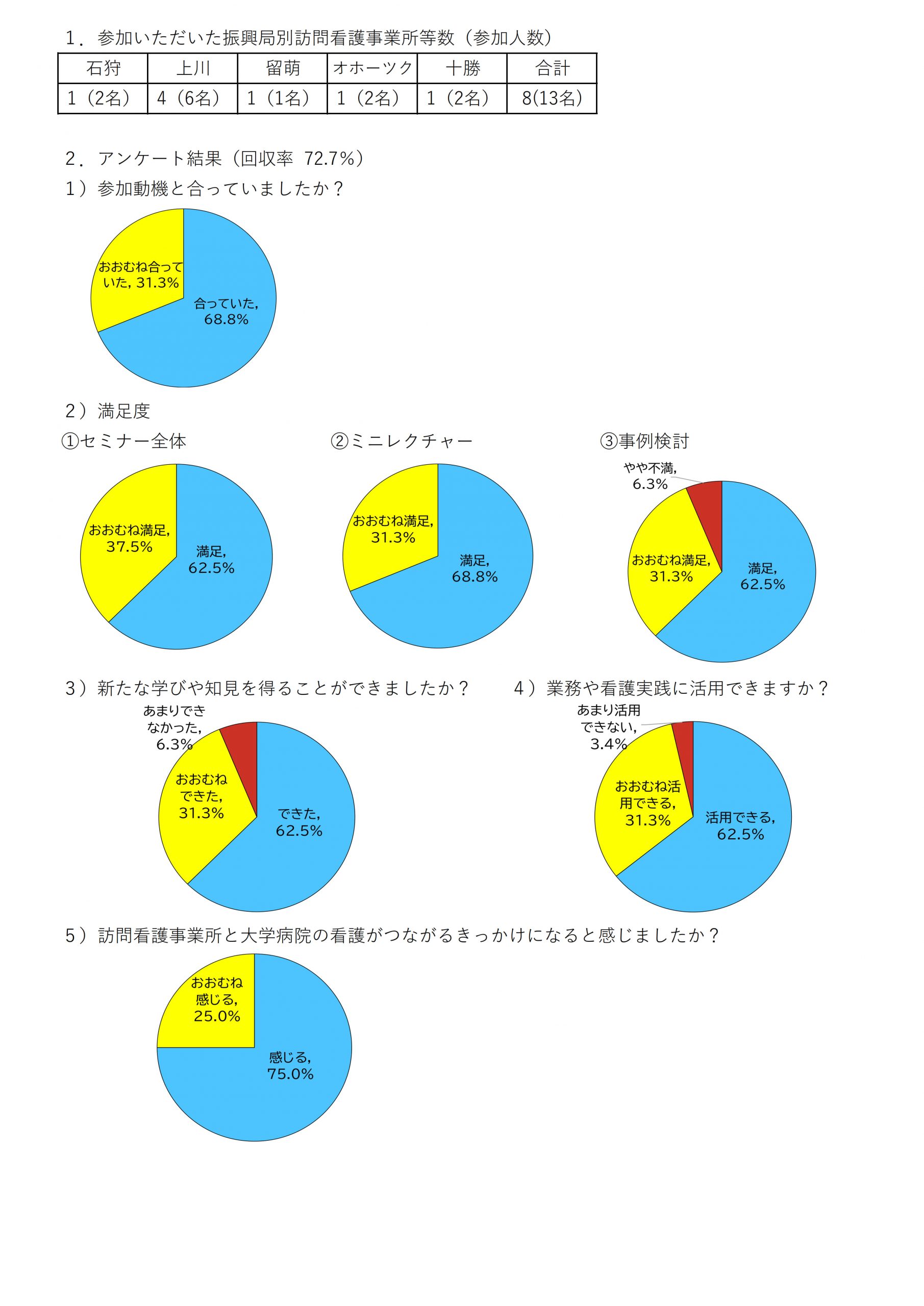

☆セミナー直後アンケートによる企画評価

セミナー直後にアンケートを実施しました。初参加者は約12%で、2回・3回と複数回にわたる参加者は80%以上でした。また、セミナー全体に満足が得られたとのご評価もいただきました。なお、詳細はアンケート結果報告をご参照ください。

次年度も、本セミナーはテーマを検討しながら継続予定です。初めて参加される方も大歓迎です。病院と地域の看看連携がさらに発展し、その人らしい生活を大切しながら支援できる看護を追求していきませんか。来年もどうぞよろしくお願いいたします!

受講後アンケートの結果