研究実績・成果

研究実績・成果

共同研究成果の公表 感染症学講座寄生虫学分野 伴戸 寛徳 准教授

トキソプラズマの再活性化機構を解明

トキソプラズマ症の発症予防技術の開発につながる成果

発表のポイント

- ヒトの体内に潜伏感染した寄生虫トキソプラズマは、宿主の免疫が低下した時に再活性化して重篤なトキソプラズマ症を引き起こしますが、再活性化に関わる分子メカニズムの多くは不明でした。

- 様々な種類の遺伝子組換え原虫を作製することで、トキソプラズマが再活性化する際に発現するタンパク質群の局在解析を行いました。

- トキソプラズマの再活性化に関連する原虫蛋白質の同定に成功しました。

- トキソプラズマ症発症予防技術の新規開発につながると期待されます。

概要

原虫トキソプラズマはネコからヒトに感染する身近な寄生虫で、世界の人口の約3分の1以上が体内にトキソプラズマを抱えているとされています。ヒトの体内に潜伏感染しているトキソプラズマが、宿主の免疫の低下時に再活性化する分子メカニズムは不明な点が多く、発症予防技術は開発されていません。

東北大学大学院農学研究科動物環境管理学分野の加藤健太郎教授(帯広畜産大学原虫病研究センター 客員教授)と旭川医科大学医学部感染症学講座寄生虫学分野の伴戸寛徳准教授の共同研究グループは、この再活性化の際に発現する原虫蛋白質群に着目し、様々な種類の遺伝子組換え原虫を作製して遺伝子組換え原虫の性質を解析することで、再活性化で重要な役割を担う原虫蛋白質の同定に成功しました。

本成果は、トキソプラズマ症発症予防技術の新規開発につながるものです。

本研究成果は、2024年5月17日に科学誌Frontiers in Cellular and Infection Microbiologyに掲載されました。

詳細な説明

研究背景

寄生虫であるトキソプラズマ(注1)は、ヒトに感染すると体内に潜伏感染し続けますが、宿主の免疫が低下した時に再活性化して急速に増殖し始めることで、脳炎・肺炎・脈絡網膜炎などの重篤なトキソプラズマ症を引き起こします。猫の生息する地域であればトキソプラズマの感染リスクがあるため、私たちにとって身近な寄生虫であり、世界の人口の約3分の1以上が、既に体内にトキソプラズマを抱えていると考えられています。トキソプラズマはヒトの体内に感染すると、潜伏感染形態へと変化してシスト壁と呼ばれる安定した壁の中に潜伏し続けますが(図1)、再活性化の際には自らこの壁を壊して出てきます。しかしその制御メカニズムは未だ明らかになっていません。

今回の取り組み

まずトキソプラズマが再活性化する際に機能する蛋白質を同定するため、過去にトキソプラズマ再活性化時に遺伝子発現の上昇が確認された蛋白質に着目して、それらの蛋白質に標識を付けた様々な遺伝子組換え原虫(注2)を作製することで、再活性化の際に実際に発現している蛋白質の特定とその局在解析を試みました。その結果、CLP1 (Chitinase-like protein 1)と呼ばれる蛋白質が、再活性化の際に発現しており、それらの蛋白質はシスト壁周辺に存在することを明らかにしました(図2)。

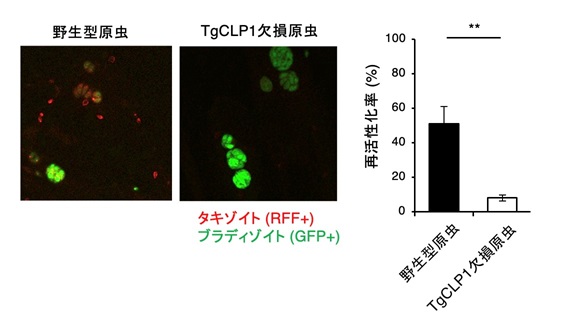

次に、CLP1がトキソプラズマにとってどのような役割を担う蛋白質かを明らかにするために、CLP1を欠損させた遺伝子組換え原虫を作製し、トキソプラズマの様々な性質に与える影響を、野生型の原虫と比較解析しました。その結果、CLP1を欠損した原虫は、野生型と比較して再活性化が抑制されることを発見しました(図3)。

今後の展開

以上の結果から、トキソプラズマが再活性化するために重要な役割を担う原虫蛋白質を同定することに成功しました。本研究成果によって、未だ多くが明らかになっていない再活性化メカニズムの解明が進み、新たな創薬開発につながることで、社会的な課題の解決に貢献することが期待されます。

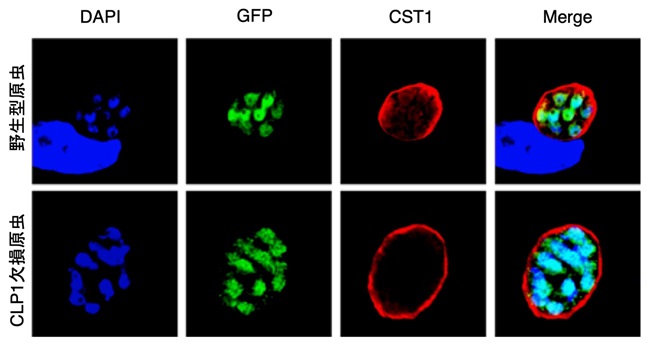

図1. 宿主の体内でトキソプラズマが潜伏する際に、シスト壁(シスト壁を構成する分子の一つ; 赤)を形成して、その中に原虫(緑)が存在する様子(宿主細胞と原虫の核; 青)。野生型とCLP1欠損原虫はどちらもシスト壁を形成している様子が確認できる。

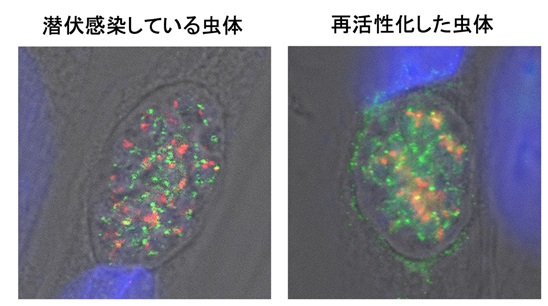

図2. CLP1蛋白質のN末端(緑)とC末端(赤)にそれぞれ異なる標識を付けた遺伝子組換え原虫でCLP1の局在を確認した。(宿主細胞と原虫の核; 青)。潜伏感染している時はCLP1の発現は少なく、シスト内に局在するが(左図)、再活性化する際にはCLP1の発現が増加してN末端を標識したCLP1(緑)がシスト壁に局在していることが確認できる。

図3. 潜伏感染した原虫に再活性化刺激した後、潜伏感染している原虫(緑)と、再活性化した原虫(赤)の割合を、野生型とCLP1欠損原虫で比較した。野生型では刺激に伴い多くの原虫が再活性化する(写真左)。一方、CLP1を欠損した原虫では、刺激をしてもほとんど再活性化しない(写真右)。

謝辞

本研究は、日本学術振興会科学研究費補助金 新学術領域研究、若手研究、基盤研究、日本中央競馬会 特別振興資金助成事業、NIHグラント、公益財団法人金原一郎記念医学医療振興財団、公益財団法人武田科学振興財団、公益財団法人持田記念医学薬学振興財団、公益財団法人MSD生命科学財団、公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)、一般財団法人化学及血清療法研究所の支援を受けて行われました。

用語説明

注1. トキソプラズマ

ヒトを含めた哺乳類、鳥類等に感染し、人獣共通感染症を引き起こす原虫です。世界人口の1/3、日本では約20%程度のヒトが既に体内にトキソプラズマを保有していると考えられています。感染ネコの糞便中の原虫卵や感染した動物の食肉中の原虫の経口摂取、経胎盤感染が感染経路となります。以前は、妊婦や免疫不全患者以外の健常者にトキソプラズマが感染しても、重篤な症状を引き起こすことはないとされてきました。しかし最近では、トキソプラズマの脳への潜伏感染は、精神疾患を含め様々な病気の潜在的な原因になっている可能性が指摘されています。

注2. 原虫

原生生物界に属し、寄生性で特に病原性を持つ単細胞真核生物のことを指します。

論文情報

タイトル:Toxoplasma gondii chitinase-like protein TgCLP1 regulates the parasite cyst burden.

著者:Hironori Bando, Yuho Murata, Yongmei Han, Tatsuki Sugi, Yasuhiro Fukuda, David J. Bzik, Barbara A. Fox, and Kentaro Kato

*責任著者:東北大学大学院農学研究科 動物環境管理学分野 教授 加藤健太郎

掲載誌:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

DOI:10.3389/fcimb.2024.1359888.

URL:https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2024.1359888/full