脊髄

はじめに

脳神経外科の扱う病気として、皆さんまず思い浮かべるのが、脳梗塞や脳出血、くも膜下出血などの脳卒中でしょう。また、頭の中のできもの(脳腫瘍)も思い浮かぶかもしれません。その他にも、パーキンソン病などに対する機能的脳神経外科など、脳神経外科領域の治療は多岐に渡ります。

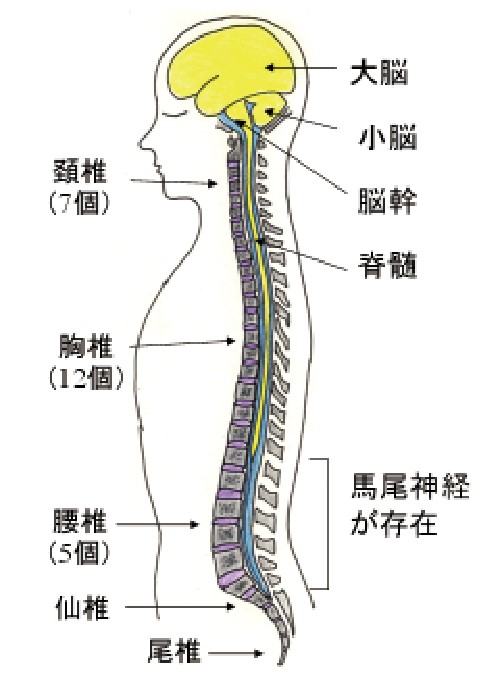

われわれ脳神経外科がカバーする領域の一つに、脊椎脊髄疾患があります。以下に脊椎脊髄の構造をお示ししますが、脊髄は神経そのものであって脊椎はそれらを取り囲む器と表現できます。脳から脊髄をまもる、それが脳神経外科医なのです。

しかし、脊椎つまり背骨は身体を支える骨格と捉える方が多いでしょう。このため日本では整形外科が診療するイメージがあり、この分野に従事する医師の割合は整形外科医が多いことも事実です。一方で、日本の脳神経外科手術(とくに開頭術=頭の手術)は世界的にも最高水準であり、脳神経外科専門医制度によって全国でその質が確保されています。その陰に隠れてか、脊椎脊髄疾患は脳神経外科にとっても特殊な分野とされ、若手脳神経外科医が脊椎脊髄疾患について学び手術の腕を磨くことができる施設は少ないのが現状です。残念ですが、患者さんにとっても、医師にとっても、現状では脊椎脊髄疾患を扱う脳神経外科医はマイナーな存在だと思います。しかし、MRIなどの画像診断が進歩したことで病気の本質が少しずつ明らかになり、手術用顕微鏡の進化によって近年脳神経外科医のニーズが高まってきているのです。

事実、欧米では脊椎脊髄手術は脳神経外科の主要な領域であって、アメリカでは神経外科医(日本で言うところの脳神経外科医)が行う手術の半数は脊椎脊髄疾患といわれています。ちなみに、「脳」神経外科と脳がつくのは日本独特の表現です(脳神経外科医 を訳すと neurosurgeonであり、脳 = brainという言葉は見当たりません)。

脊髄疾患の病態は複雑で診断に苦慮することもありますが、脳卒中などで日々われわれが行っている詳細な神経診察がものを言います。わずか数mmの神経を守るため、手術用顕微鏡を用いた高度な技術が安心・安全をもたらします。さらには脊髄そのものを触る極めて精密な手術は脳神経外科医に求められるものであり、特に脊髄腫瘍や脊髄血管奇形などはわれわれが治療しなければならない疾患と考えています。

脊椎の変性疾患から脊髄腫瘍・血管障害まで、あらゆる脊椎脊髄疾患を総合的に治療ができる、それがわれわれ(脳)神経外科医です。ぜひ、われわれの守備範囲が脳だけではないことを知ってください。手足の痺れや力の入りにくさはもちろんのこと、首や肩がこる、足腰が痛い、などの症状も「こんなこと脳外科で相談しても…」と諦めずに、お気軽にご相談してください。みなさんと一緒に考え、適切な道(治療)を進んでいけるように努力することをお約束します。

脊椎脊髄の構造と代表的疾患

脊髄は脳と連続する中枢神経であり、上から頚髄(けいずい)、胸髄(きょうずい)、腰髄(ようずい)と呼ばれます。脊髄は上から規則的に30対の神経が左右対称に枝分かれしており、この神経を各々の部位(「高さ」と表現します)の神経根と呼びます。この神経根から先は末梢神経であり全身へ分かれていって、脳からの指令を全身へ伝え、全身からの情報を脳へ伝える役割をしています。脊椎いわゆる背骨は、頭と骨盤との間に24個の骨が連なってできており、上から頚椎(けいつい)、胸椎(きょうつい)、腰椎(ようつい)と呼びます。骨と骨の間は、椎間板というクッションで連結されており、これらが身体の大黒柱としての役割を担っています。また、背骨の中には親指ほどの椎間孔というトンネルがあり、神経根が出入りする部位となります。脊椎は、身体の支えでありながら神経を容れる器であると言えます。

背骨の中で神経が傷むと、手足のしびれや痛み、麻痺などがでてきます。その原因には、神経自体にあることや、背骨や椎間板の加齢などに伴う変形で椎間孔が狭くなってしまうことで神経が圧迫されること、などがあります。

背骨の病気の治療の基本は、保存治療です。これは、背骨の中の神経は背骨の動きに伴って傷みやすいため、動きを抑え、安静にすることです。また、負担のかかった周辺の筋肉に対し、必要に応じてストレッチや運動療法を行います。症状が強い場合には、症状の原因に応じて薬を飲むこともあります。背骨の病気は、一部を除き保存治療が基本ですが、痛みやしびれが強い場合や、運動麻痺があるような場合には、手術を検討します。

なお、糖尿病などで末梢神経がダメージを受けることによっても、手足のしびれや痛み、麻痺など背骨の病気に似たような症状がでることがあり、注意が必要です。

(図) 脳、脊髄、脊椎の位置関係

以下に、代表的な病気の説明を記しました。①脳神経外科が扱うことが多い疾患、②脳神経外科でも実は扱う疾患、のそれぞれ代表的な疾患についてお話をします。さらなる情報を得たい方は、日本脊髄外科学会ホームページhttp://www.neurospine.jp/original.htmlを御覧ください。

(用いた画像は自験例および同ホームページより一部改変し使用)

- 脳神経外科が扱うことが多い疾患

- 脊髄腫瘍

- 頭蓋頚椎移行部疾患

- 脊髄空洞症

- 脊髄動静脈奇形

- 脳神経外科でも実は扱う(実は得意な)疾患

- 椎間板ヘルニア

- 頚椎症(頚部脊椎症)

- 腰部脊柱管狭窄症

-

脊髄腫瘍

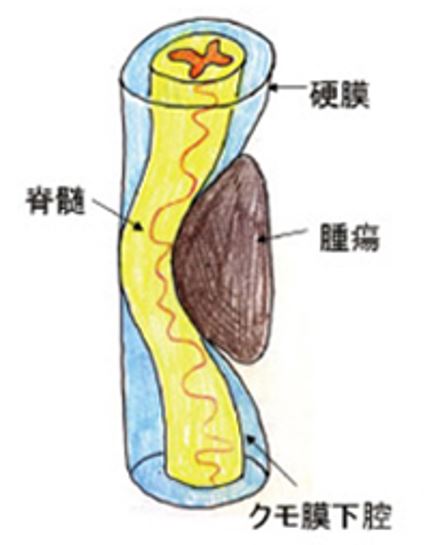

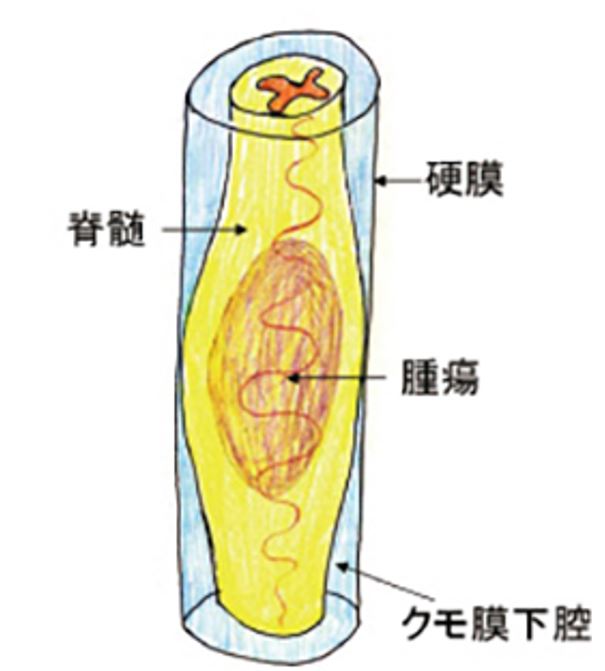

脊髄に発生した腫瘍を脊髄腫瘍といいます。通常、腫瘍の発生した部位によって、①硬膜外腫瘍、②硬膜内髄外腫瘍、③髄内腫瘍の三つに分類されます。

-

硬膜外腫瘍

脊柱管内で硬膜外の空間に存在する腫瘍です。硬膜外に発生する場合と、脊椎や脊柱管外に発生した腫瘍が脊柱管内へ進展する場合があります。これらの腫瘍は、硬膜の外から脊髄を圧迫したり、脊椎を破壊して脊柱を不安定にする場合があります。

いろいろな腫瘍があり、神経鞘腫、神経線維腫、髄膜腫などの末梢神経や硬膜から発生する腫瘍や、脊索腫などの脊椎から発生する腫瘍、他の臓器に発生した腫瘍が転移する転移性腫瘍などがあります。

多くは、頚部痛・背部痛・腰痛などの腫瘍が発生した脊髄脊椎レベルに応じた痛みで発症します。また、硬膜の外から脊髄や神経根を圧迫すると、進行性の神経症状(運動麻痺、知覚障害、膀胱直腸障害)を生じます。

(図1) 脊髄硬膜外腫瘍のイラスト

診断には、X線撮影、CT、MRIなどが行われます。X線撮影やCTでは、脊椎の骨破壊像や骨硬化像など骨の様子がわかり、MRIでは、腫瘍と脊髄の様子がわかります。いずれも有用な検査ですが、原則的には手術などで腫瘍組織を採取し、病理組織診断を行うことで確定診断がなされます。摘出できるか否かは腫瘍の性質や部位で異なります。

診断後の治療として、腫瘍の性質によっては放射線治療や化学療法が追加される場合もあります。また、追加治療は不要とされた場合でも、定期的に来院して頂き、神経症状の診察とX線撮影・MRIなどによるチェックを行います。転移性硬膜外腫瘍では、おおもとの腫瘍(原発巣)に対する放射線治療や化学療法を行う事が原則です。手術としては、確定診断が必要な場合の生検術、脊髄馬尾神経への圧迫を減らす必要がある場合の除圧術、骨破壊により脊柱の不安定性を伴っている場合の固定術、などが行われます。

-

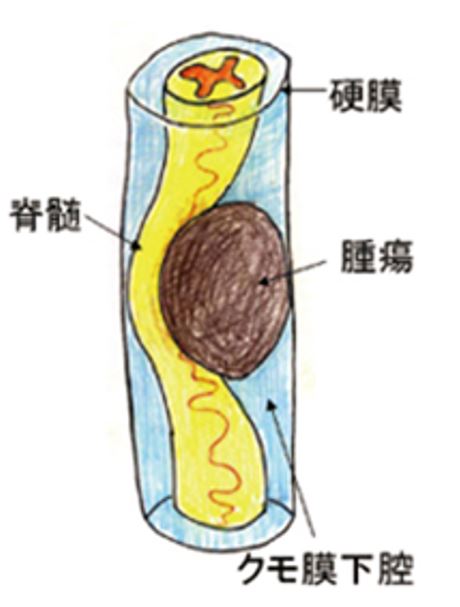

硬膜内髄外腫瘍

硬膜の内部かつ脊髄の外に存在する腫瘍です。これらの腫瘍は、硬膜内で脊髄や神経根を圧迫します。神経鞘腫が最も多く、次に髄膜腫が続き、類皮腫、類上皮腫、転移性腫瘍などがあります。

(図2) 硬膜内髄外腫瘍のイラスト

ここでは頻度の高い神経鞘腫と髄膜腫について述べます。

神経鞘腫は、全脊髄腫瘍の約30%を占め、最も頻度の高い腫瘍です。神経根より発生する腫瘍であり、多くは後根(感覚神経)由来です。多くは良性腫瘍ですが、神経根由来の痛みや、脊髄を圧迫して手足の麻痺を起こします。神経根に沿って大きくなり、硬膜外、稀に脊髄内に発育する場合もあります。腫瘍は緩徐に増大するため、骨が破壊され脊柱管や椎間孔の拡大がみられる場合があります。神経線維腫も、神経鞘腫と同様に神経根から発生する良性腫瘍ですが、画像診断では神経鞘腫との鑑別は困難です。

髄膜腫は、全脊髄腫瘍の約20%を占め、2番目に頻度の高い腫瘍です。硬膜から発生する腫瘍であり、基本的に良性腫瘍です。中高年の女性の胸椎レベルに発生頻度が高い腫瘍です。脊髄を圧迫して、脊髄症状(手足の「しびれ」、歩行障害、脱力など)を示します。

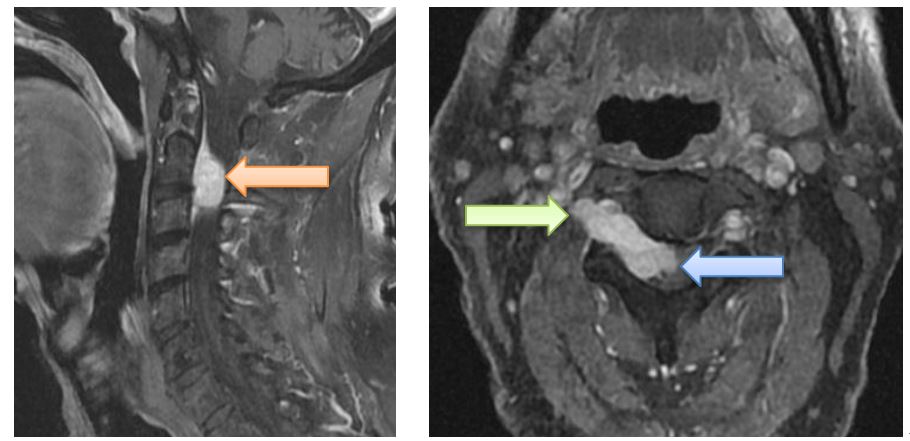

硬膜内髄外腫瘍の診断には、神経学的診察とともに、X線撮影、CT、MRIなどが行われます。X線撮影では、椎間孔の拡大が描出されることもあります。CTでは、腫瘍の石灰化や、脊椎変形が認められる場合があります。MRIでは、腫瘍による脊髄の圧迫などが確認できます。おおよその診断は可能ですが、確定診断は、やはり手術で腫瘍組織を採取し、病理組織診断を行うことによってなされます。

神経鞘腫のMRI(造影)。白い部分が腫瘍(赤矢印)で、脊柱管内(青矢印)および椎間孔(緑矢印)に進展している。

髄膜腫のMRI(造影)。白い腫瘍(矢印)が脊髄を強く圧迫している。

治療は腫瘍の性質によって大きく異なります。症状が明らかな場合や脊髄への圧迫が高度の場合には、手術によって腫瘍の摘出を行います。また、症状は軽度であっても、診断を確定するために手術を行う場合もあります。一方、全く無症状で偶然に発見された場合には、特に治療はせずに経過を定期的に観察する場合もあります。手術は、通常、後方(背中側)からのアプローチで椎弓切除(あるいは椎弓形成)を行い、硬膜を切開して腫瘍を摘出しますが、腫瘍と脊髄との位置関係や、脊椎レベル、腫瘍サイズなどで手術方法は異なります。

-

髄内腫瘍

脊髄の中に存在する腫瘍です。脊髄は中枢神経ですから、脳に発生する腫瘍の大部分が脊髄にも発生します。神経膠腫が最も多く、血管芽腫、脂肪腫、髄内神経鞘腫、海綿状血管腫、転移性腫瘍などがあります。

(図3) 髄内腫瘍のイラスト

ここでは最も多い神経膠腫について述べます。

神経膠腫と一口に言っても多くのタイプがあり、組織型によって腫瘍の進行や悪性度が異なります。このうち、上衣腫が成人では最も頻度の高い髄内腫瘍です。多くが脊髄の中央に存在し、周囲に空洞(嚢胞)を伴うことが多いです。腫瘍の圧迫によって脊髄症状(手足の「しびれ」、歩行障害、脱力など)がゆっくりと進行します。腫瘍内や周囲に出血を生じ、症状が急速に進行することもあります。次に頻度が高い髄内腫瘍は、星細胞腫です。この腫瘍は周囲の脊髄組織に浸潤性に発育することが多く、その悪性度は4段階(グレード1から4)に分けられています。本ホームページの脳腫瘍についても参照してください。

診断には、神経学的診察とともに、MRIが有効な検査法となります。造影剤を用いたMRIは、脊髄内での腫瘍の存在診断と、その性質の判断に有用です。脊髄髄内腫瘍では、脊髄が晴れて膨らむ(腫大する)場合が多いですが、髄内腫瘍以外にも多くの疾患で脊髄の腫大がみられることがあります。それ故、神経学的診察と各種画像検査の結果や、症状の経過を併せて、総合的に診断します。確定診断は、手術で腫瘍組織を採取し、病理組織診断を行うことでなされますが、腫瘍ではないかもしれない病変を採取することについて熟慮せねばなりません。

治療は手術による摘出が原則ですが、摘出が可能なものと困難なものがあり、腫瘍の性質によって大きく異なります。

上衣腫は、手術用顕微鏡下の手術にて、脊髄の後ろを開き全摘出あるいは亜全摘が可能です。部分摘出の場合、術後に放射線治療を追加する場合もあります。

星細胞腫は、正常脊髄組織との境界が不明瞭のことが多く、手術用顕微鏡下の手術でも全摘出は困難で、可及的摘出が行われます。腫瘍の摘出度と、病理組織診断によって術後の治療方針を決めます。腫瘍の悪性度がグレード1および2(比較的良い場合)では、残存腫瘍の量によって放射線療法や化学療法を追加、もしくは経過観察がなされます。腫瘍の悪性度がグレード3および4(比較的悪い場合)では、放射線治療や化学療法を追加します。

血管芽腫や海綿状血管腫は、手術用顕微鏡下の手術で摘出術を行います。転移性髄内腫瘍では、経過から診断が明らかな場合は、手術を行わずに放射線治療を行うこともあります。

-

頭蓋頚椎移行部疾患

頭蓋頚椎移行部とは

ヒトの頭部は上下左右に複雑に動くことができます。この頭部と胴体を繋ぐ部分が首にあたりますが、頭部と首のつなぎ目を頭蓋頚椎移行部と呼びます。この部分は複雑に関節が組み合わさっており、骨と骨の間を繋ぐ靱帯が、頭蓋骨と頚椎の間を安定化させています。頭蓋頚椎移行部には延髄や脊髄、小脳といった神経組織や、脳に血液を送る椎骨動脈などの重要な神経・血管が存在し、脳から手や足に至る神経の通り道であるばかりでなく、呼吸や血圧の維持といった生命に直接かかわる重要な機能を担っています。

頭蓋頚椎移行部は、骨と骨との間の関節のズレ(脱臼)などの不安定性を来しやすく、神経組織が障害を受けると四肢麻痺や呼吸障害などの重大な症状を生じることがあります。このような異常を起こす原因は、外傷、関節リウマチなどの炎症性疾患、腫瘍、血管障害、先天性疾患など様々であり、その診断・治療には、脳・脊髄・脊椎などに対する総合的な知識や経験が重要となります。

症状

最も多い初期症状は後頭部・後頚部痛で、不安定性を伴う場合は、頚部を動かした際に痛みが増強します。病状が進行すると手足のしびれ、麻痺を生じますが、初期には上肢の異常感覚や手の細かな運動の障害(巧緻運動障害)から始まることが多いです。小脳や脳幹部の障害が加わると、めまい、ふらつき、呼吸障害(睡眠時無呼吸)などを来すことがあります。一般的に頭蓋頚椎移行部病変の初期の症状は、軽微であったり、もしくは多様・複雑で変動したりと、診断が難しい部位です。

検査法

X線撮影・CT・MRIなどが行われます。X線撮影やCTでは、骨の構造の診断に優れています。診断上、頚部を動かした状態での検査(機能撮影)も重要です。MRIは脊髄などの神経組織や靱帯などの軟部組織の診断に優れます。

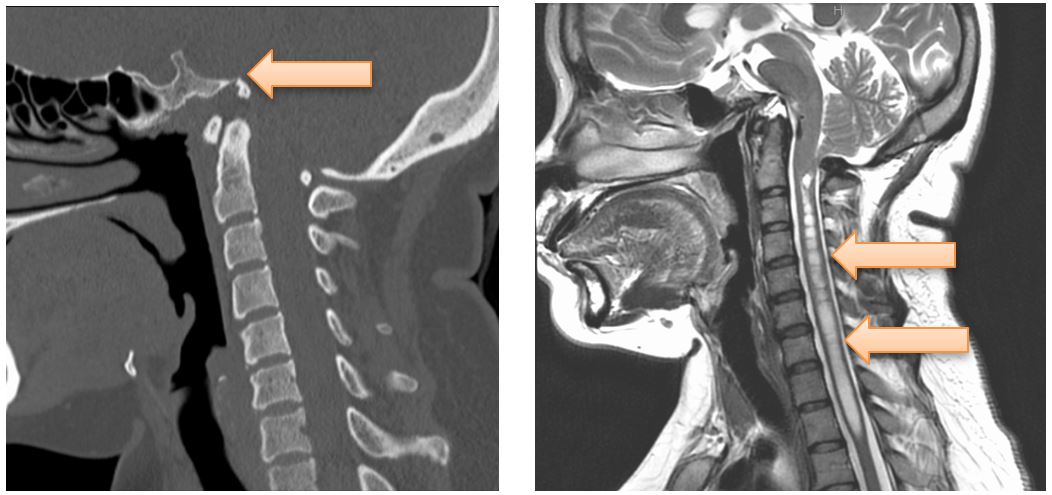

(左)頭蓋頚椎移行部疾患のひとつである、「頭蓋底陥入症」のCT。先天的に頭蓋骨に頚椎が入り込んで骨が変形している(矢印)。

(右)同MRI。脊髄空洞症(矢印)を生じた結果、腕の痺れで発症。

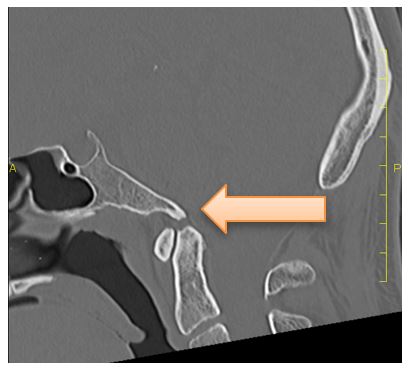

(参考)頭蓋底陥入症のないCT。骨の変形はない(矢印)。

治療法

頚部の安静が基本で、頚椎カラーも用いられます。また、関節のずれを矯正するために、入院して頭部の牽引を行うこともあります。痛みに対しては鎮痛剤が使用されますが、あくまで対症療法であり、症状が重篤な場合や進行する場合には手術治療が必要となります。

手術は大きく分けて、神経の圧迫を取り除く手術(減圧術)と、関節のずれを矯正して固定する手術(固定術)があります。減圧術は、病変の部位により首の後ろや横から進入する場合が多く、手術用顕微鏡下に慎重に行なわれます。固定術には様々な方法がありますが、最近では初期から強固な固定を得るために、首の後ろから金属の骨釘(ボルト)を打ち込み固定する方法が多く用いられます。この際、釘を安全・正確に打ち込むために、手術用ナビゲーション(カーナビゲーションと似た原理)を用いることもあります。強固な骨癒合を得ることが目的ですので、金属とともに腸骨(骨盤の骨)などからの自家骨を移植する事が多いです。

頭蓋頚椎移行部は、脳神経外科・脊椎脊髄外科領域でも特殊な部位であり、脳神経外科の専門医を受診することをお勧めします。

-

脊髄空洞症

脊髄空洞症について

脊髄空洞症とは、脊髄内に脳脊髄液と呼ばれる液体が溜まり、脊髄が「ちくわ」のような形になってしまう病気です。原因は、後頭部にある小脳が生まれつき脊髄の方へ下に落ち込んでいる(キアリ奇形といいます)ことが多く、脊髄損傷や、脳脊髄神経の癒着を起こすような病気でも起こります。いずれも、脳と脊髄を循環している脳脊髄液の流れが滞ることで脊髄内に空洞ができると考えられています。脊髄は脳の命令を全身に伝える神経線維の束ですから、この部分に空洞ができると感覚障害や運動麻痺が現れてきます。発症年齢は30歳代が最も多くなっています。

症状

典型的には、左右どちらか片手の痛みや温度に対する感覚が鈍くなり、徐々に両手の力が入らなくなる場合が多いです。また、大声を出し続けたり息を止めて力を入れたときなどに、頭痛やめまいがすることもあります。症状の進行はゆっくりですが、治療せずに放置した場合には、約半数の人が20年以内に下肢にも麻痺が及び、車椅子が必要になると考えられています。

検査法

初期診断にはMRIが重要で、ほぼ診断を確定することができます。 しかし、脊髄に浮腫がある場合など、脊髄腫瘍の合併症として空洞が生じる場合もあり、造影剤を用いたMRIが必要となることもあります。

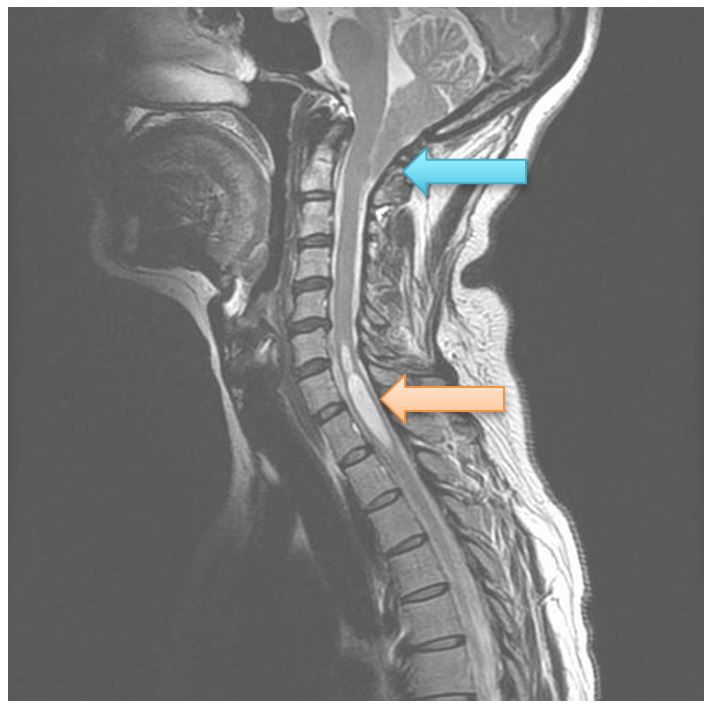

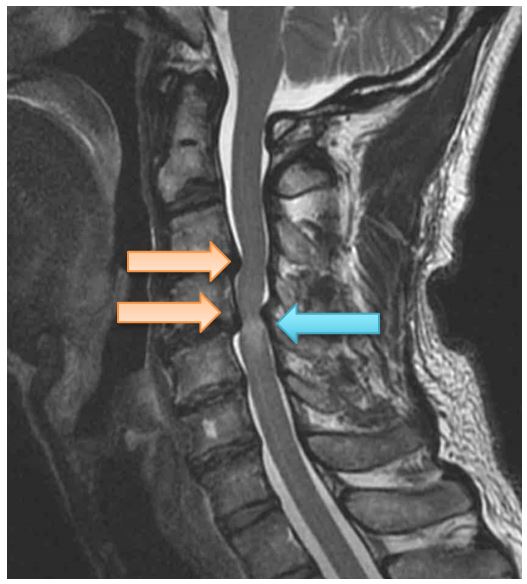

脊髄空洞症のMRI。第6頚椎~第1胸椎レベルの脊髄に空洞(赤矢印)をみとめる。上肢の痺れと軽度の筋力低下あり。キアリ奇形(青矢印)があり、これによる脊髄空洞症と診断される。

治療法

現在のところ、治療法は空洞を縮小させるための手術を行うしかありません。手術法は空洞が発生している原因により、大後頭孔拡大術と空洞短絡術の2種類を選択します。どちらも全身麻酔での手術です。

大後頭孔減圧術(大孔減圧術ともいわれます)は、頭蓋骨から脊柱管に移行する部分を拡大させて、脳脊髄液の流れを改善する事を目的とした手術です。この手術は、頭蓋骨内に収まっているはずの小脳の一部が、脊柱管内に下垂している「キアリ奇形」により、脳脊髄液の交通が妨げられる事で空洞が形成されている場合に有効な手術です。

手術は、腹臥位(うつ伏せの姿勢)で首の後ろの真ん中に皮膚切開を行い、後頭骨の下方と一番上の頚椎の骨を削除します。その後、脳と脊髄を包んでいる膜(硬膜)を切開し、人工の硬膜や筋膜を追加して縫い合わせる事で、硬膜の下のスペースを広げ、脳脊髄液の流れを改善させます。

空洞短絡術は、同じく腹臥位(うつ伏せの姿勢)で行います。空洞の存在する部位に皮膚切開を行い、椎体の後方部分の骨を削除し、脊髄を包んでいる膜(硬膜)を切開後、脊髄自体にも切開を加えて、脊髄空洞内に直接細いチューブ(カテーテル)を挿入します。そのチューブにより空洞内にたまった水を他の場所に流すことで空洞が小さくなることを狙っています。空洞の水をカテーテルでクモ膜下腔に流す「空洞-クモ膜下腔シャント(SS shunt)」が行われる事が多いですが、空洞から、腹腔や胸腔に流すシャントを入れる場合もあります。この手術は、比較的に簡単で有効ですが、人工のチューブを用いるためチューブがつまったり、抜け落ちたりする危険性があります。また、原因となっている疾患(キアリ奇形など)の治療ではなく空洞に対する対症療法となります。

これら手術の目的は空洞を縮小させる事ですが、慎重な手術操作を行えば、ほぼ目的を達成することが可能です。それにより症状の悪化は止められる事が多いですが、空洞が縮小しても痛みや「しびれ」といった神経症状の回復が期待通りにならない場合も少なくないのです。その際は、内服薬での保存的療法の継続が必要となります。また、空洞が再発してしまう可能性もあるので、定期的に来院して頂き神経症状の診察と必要に応じてMRI検査等を行う必要があります。

-

脊髄動静脈奇形

脊髄動静脈奇形

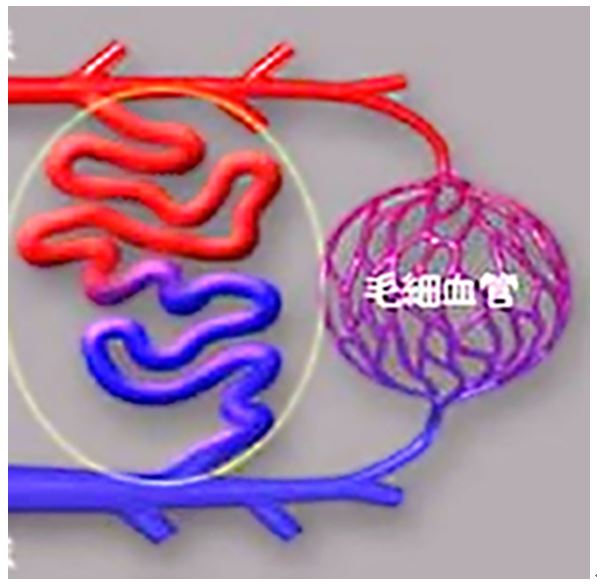

心臓から出た血液は、動脈を通って組織、臓器の毛細血管から静脈を介して心臓に戻ります(図1右の経路)。しかし、組織、臓器などを介することなく、動脈が静脈に直接つながってしまうことがあります(図1左の経路)。これが、動静脈奇形と呼ばれる病態で、動脈と静脈が吻合している部分をシャント部(短絡部)と言います。脊髄では血流障害が生じることは稀ですが、その原因として頻度が高いのが脊髄動静脈奇形です。

(図1)黄枠で囲んだ部分が動静脈奇形で、動脈(赤)と静脈(青)のつながっている部分がシャント部。本来、動脈と静脈は毛細血管でつながっている。

脊髄の血管

脊髄は、脊柱管の中で、頭蓋内から連続する硬膜の中に入っています。脊髄は、成人の手の指程度の太さしかありませんが、この中に手足の運動・感覚などの多くの神経線維が密集して走行している非常に重要な組織であり、その機能維持のため多くの血管が存在します。

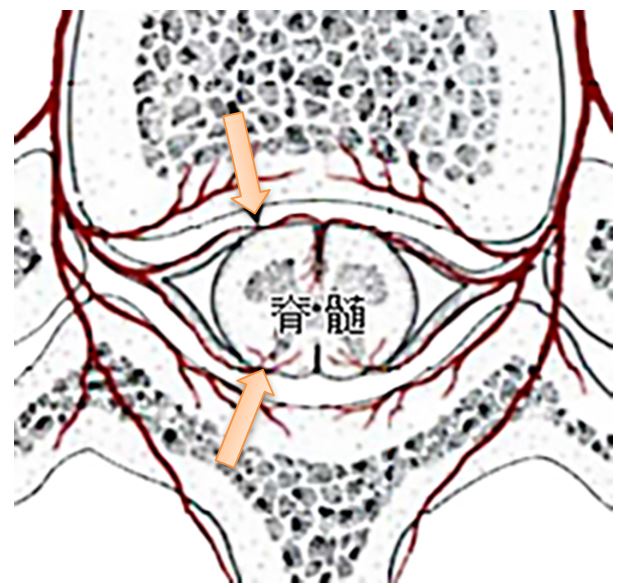

脊髄の動脈は、椎骨動脈(脳を栄養する動脈)や大動脈から枝分かれした血管から分岐し、脊髄そのものを栄養する血管(図2、矢印)、脊髄から出た神経根を栄養する血管、硬膜を栄養する血管、脊椎を栄養する血管などに分かれます。脊髄そのものを栄養する血管は首から腰までの間に存在し(平均20-30本)、これらがネットワークを形成しています。脊髄の静脈は、脊髄の中の細い静脈から脊髄の表面を走る静脈に注ぎ、脊髄の外に流出して心臓に戻ります。

(図2)脊髄の血管

(矢印は脊髄を栄養する血管)

脊髄動静脈奇形の分類

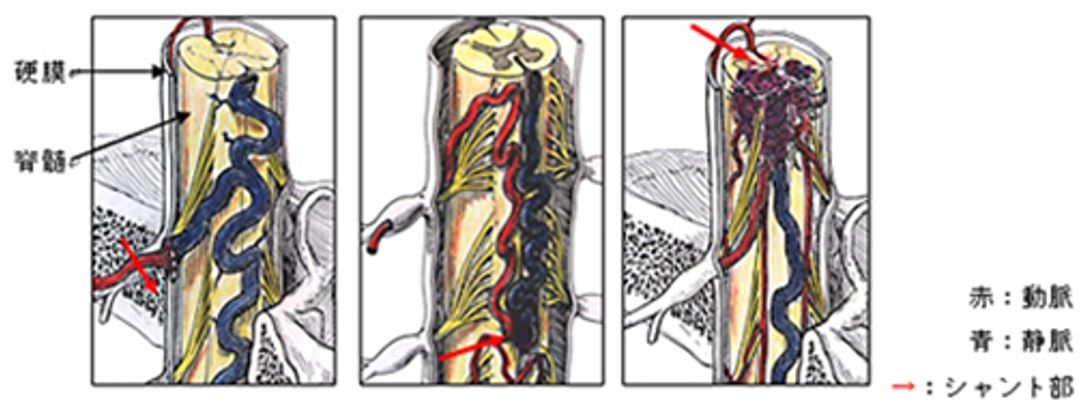

脊髄動静脈奇形には幾つかのタイプがあり、それぞれ治療法が異なります。現在、一般的に用いられている脊髄動静脈流の分類法は、シャント部がどこにあるかによって、以下の3つのタイプに分類されています(図3)。

- 脊髄硬膜動静脈瘻:シャント部が脊髄を包む硬膜に存在するタイプ。硬膜上で、動脈と静脈が直接吻合してしまったもの。

- 脊髄辺縁部動静脈瘻:シャント部が脊髄の表面に存在するタイプ。

脊髄を栄養する動脈が、脊髄の表面上で静脈と直接吻合してしまったもの。 - 脊髄髄内動静脈奇形:脊髄の内部にシャント部を含む血管の塊が存在するタイプ。

原因については、硬膜動静脈瘻は外傷や手術などの機械的損傷の関与も指摘されていますが定かではありません。また、脊髄動静脈奇形の原因は先天的な問題とも考えられていますが、明らかな原因は不明です。

(図3)脊髄動静脈奇形のイラスト

左から、①脊髄硬膜動静脈瘻、②脊髄辺縁部動静脈瘻、③脊髄髄内動静脈奇形

症状

ほとんどの場合に症状を呈し、重篤になることも稀ではありません。 症状が出現する原因には、脊髄での血液循環障害(血液の滞り)、脊髄出血、静脈瘤(かたまり)による脊髄の圧迫などがあります。

動脈は壁が厚く、100-140mmHg程度の動脈圧にも十分に耐える事ができます(いわゆる血圧というものです)。一方、静脈は壁が薄く圧も低くなっています。通常は、組織や臓器の毛細血管を通ることによって、動脈圧が軽減され静脈での圧まで下がります。これを高速道路に例えてみます。上り・下り(それぞれ動脈・静脈とします)を急いで引き返さなければならない場合も、直接Uターンできず一度料金所を通って再度合流する必要があります。当然、減速が必要であって、これを担うのが毛細血管です。

しかし、脊髄動静脈奇形では動脈の圧が軽減されないままに静脈に流れ込むため、壁の薄い静脈に高い圧が加わります。その結果、静脈が破れたり、静脈が風船のように膨らんだりします(静脈瘤)。また、静脈の圧が高くなると周囲の血液が静脈に戻れなくなってしまい、脊髄の血液循環障害が出現します。先程の高速道路の例えでは、急に引き返す車が多いために合流ができず、渋滞してしまいます。つまり、静脈の圧が上がり動脈との圧格差が小さくなると、血液もスムーズに流れなくなり、脊髄の血液循環障害をきたします。

具体的な症状は、脊髄循環障害や静脈瘤圧迫によるものではゆっくりと進行する手足の「しびれ」、運動麻痺、排尿排便障害、など。出血によるものでは、急激な頭痛・背部痛、意識障害、運動麻痺、などで、出血する部位で症状は異なります。

検査法

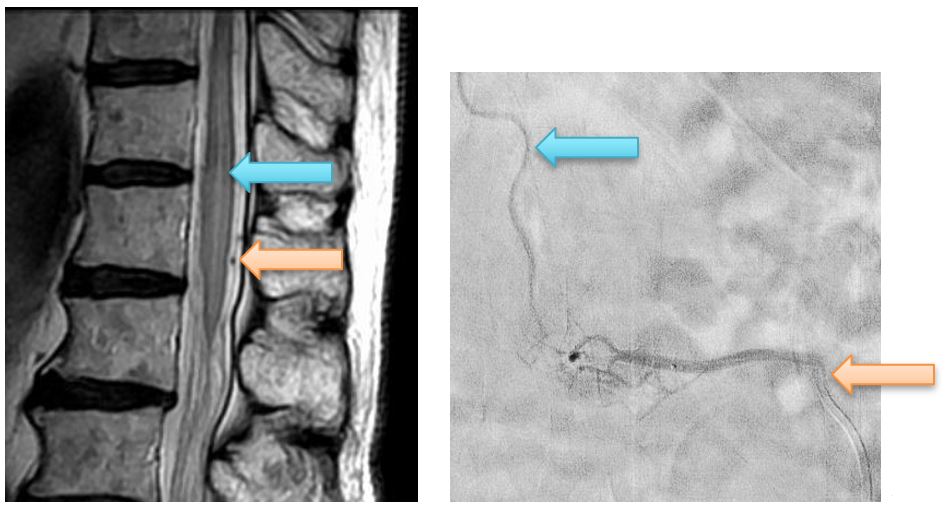

初期診断にはMRIが重要で脊髄の浮腫や拡張した異常血管(静脈)がわかります。しかし、シャント部など細かい血管の評価は、造影剤を用いた脊髄血管造影撮影(カテーテル検査)が必要です。

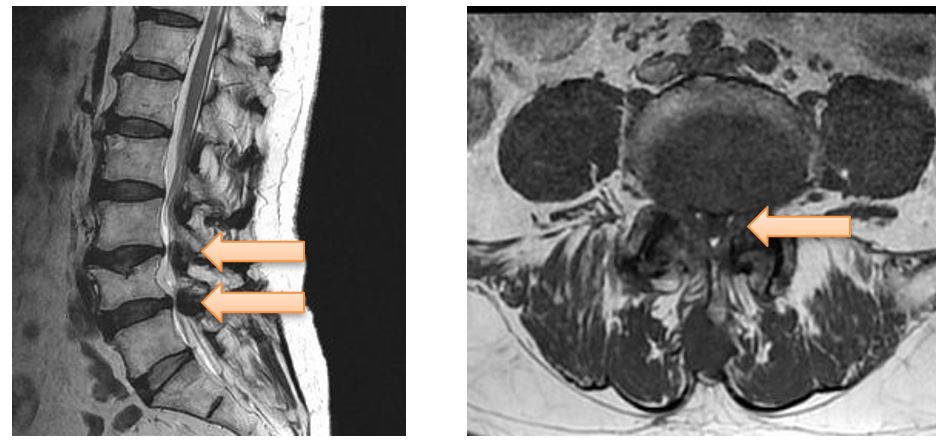

(左)硬膜動静脈瘻のMRI。拡張した血管が黒い点のように目立ち(赤矢印)と脊髄に軽度の浮腫(青矢印)がみられる。

(右)同血管撮影。動脈(赤矢印)に造影剤を流すと細かい血管を介して早期に静脈(青矢印)がうつる。

治療法

治療はシャント部を閉塞し、動脈から静脈に直接血液が流れ込む状態を止めることです。方法としては外科的手術と血管内塞栓術があります。一般的に、脊髄硬膜動静脈瘻が最も治療が容易で、次いで脊髄辺縁部動静脈瘻、そして脊髄髄内動静脈奇形が最も困難になります。

外科的手術は、全身麻酔ののち手術用顕微鏡下に慎重に行われる手術でシャント部を直接確認して遮断します。血管内塞栓術は、太ももの付け根から細い管(カテーテル)を入れ、血管の中からシャント部を詰めて閉塞させます。外科的手術と血管内塞栓術との使い分けは、病変のタイプや関与している血管などにて判断され、二つの方法を併用して行うこともあります。しかし、脊髄髄内動静脈奇形のタイプは完全治癒が非常に困難であり、病変の一部を治療するのみであるのが現状で、最近では放射線治療など新たな方法も行われています。

-

椎間板ヘルニア

椎間板ヘルニアについて

ヒトの神経には、脳からの命令を手足に伝える役目を担っている運動神経と、手足や体の各部からの知覚情報(熱い・痛いなどの感覚)を脳に伝える知覚神経があります。これらの神経は人体の中心部では、背骨の中の脊柱管に保護されるような形で存在しています。この部分の神経を脊髄といいます。頚部の脊髄からは手や肩に向かう神経が枝分かれしており、神経根と呼ばれています。各神経根は、比較的狭い骨の間隙(椎間孔と呼ばれます)を通って手や肩に向かっています。

頚部のところで脊髄を中に納めている骨は頚椎と呼ばれます。頚椎は全部で7つあり、上から順に第1頚椎、第2頚椎….と名付けられます。各頚椎間には椎間板と呼ばれる組織があります。

腰部の神経を入れている脊柱管は5個の腰椎という骨から成り立っており、これらは幾つかの靱帯組織により連結されています。また、第2腰椎より下の部分では、神経は馬の尻尾のようになっています(脊髄馬尾と呼ばれます)。この脊髄馬尾神経は、それぞれの腰椎で左右一対ずつ枝分かれしており、神経根となります。各神経根は、椎間孔を通って下肢に向かっています。

この椎間板は正常では弾性があり強いクッションのようで、上下の骨を支えるとともに、前後左右に運動することが可能になっています。外縁部分を構成する線維輪という靱帯様の構造物と、中心部に含まれる軟らかい髄核という構造物から成り立っていますが、外縁部分の椎間板の線維輪が弱くなって膨隆したり、線維輪が断裂して中心部の髄核が脱出したりすると、近傍にある神経を圧迫するようになってきます。この椎間板の組織がこわれて脊髄や神経根が急激に圧迫されるようことがあります。椎間板ヘルニアと呼ばれるものです。

症状

通常は、腰痛やいわゆる「ぎっくり腰」のような症状が認められ、数日後に、一側の下肢へと放散する激しい痛みや「しびれ」が生じます。この痛みや「しびれ」は激烈で、ほとんど満足に動けないことも多く、睡眠も妨げられるほどです。しかし、この痛みや「しびれ」は2-3週間でピークを越えることが多く、その後、徐々に痛みや「しびれ」が薄らいでいくことが多いです。症状は一側下肢のみであることが典型的ですが、両下肢に症状が出現する場合や、排尿や排便に障害が認められる場合もあります。

検査法

X線撮影・脊髄造影・CT・MRIなどが行われますが、椎間板造影や神経根造影などの検査法が必要となることもあります。

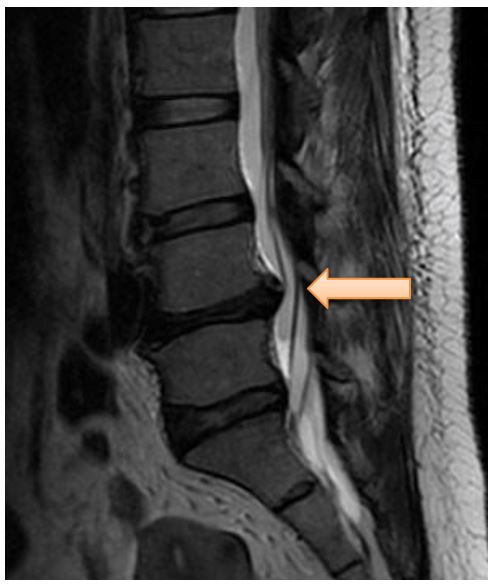

L4/5椎間板ヘルニアのMRI。椎間板(矢印)が飛び出している。

治療法

腰椎椎間板ヘルニアの約80-85%は自然経過で軽快するとされ、まず保存的療法と呼ばれる治療法を行うことが原則です。保存的療法としては、安静・腰椎コルセットの装着・腰部のマッサージなどがあります。また、痛みが高度の場合には、腰部硬膜外神経ブロックなどの鎮痛を目的とした治療法も行われます。内服薬としては、筋弛緩剤・消炎鎮痛剤・ビタミンB剤などが用いられます。

これらの各種の保存的療法を2-3ヶ月行っても効果のない場合や、痛みの発作が繰り返す場合、痛みが激烈な場合、下肢の運動麻痺が著名な場合などには、手術的治療法が行われます。手術的治療法には、経皮的髄核摘出術(レーザーを使用するもの、内視鏡的に行うものなど)も開発されていますが、われわれは手術用顕微鏡下での腰椎椎間板ヘルニア切除術を行っています。全身麻酔下に、うつ伏せの姿勢で行います。腰部の真ん中に皮膚切開を行い、手術用顕微鏡下に腰椎の後方部分の一部の骨を削除し、黄色靭帯を切除後、圧迫されている神経根を確認します。その後、この神経を保護しながら、圧迫原因となっている椎間板ヘルニア塊を摘出します。これらの手術操作は、手術用顕微鏡下に慎重に行うことで神経の保護を確実に行います。神経根に対する圧迫を除去できたことを確認したら手術の目的は達成です。ヘルニアの部位・大きさにより手術時間は異なりますが、通常は2-3時間程度の手術で、1箇所(1椎間)の手術であれば皮膚の傷は3cm未満ですみます。

手術後は、翌日には起床して歩行器を用いての歩行を開始します。数日は腰部の痛みがありますが、過度の安静は薦められません。通常では術後7-14日目に退院となります。退院後は定期的に来院して頂き、神経症状の診察と画像検査を行います。仕事や学業への復帰は術前の症状にもよりますが、通常は術後1-2ヶ月が一応の目安です。

-

頚椎症(頚部脊椎症)

頚椎症とは

頚部脊髄(頚髄)を中に納めている骨は頚椎と呼ばれ、人間は7つあり、上から順に第1頚椎、第2頚椎と名付けられます。各頚椎間には椎間板と呼ばれる組織があり、ある程度の弾力をもって上下の頚椎を連結しています。これらの周囲には靭帯が発達し支えています。頚髄は、その中に納まっており、その空間を脊柱管といいます。頚椎や靭帯などによって年齢が進むと(40-50歳代以降)、この椎間板や頚椎が少しずつ変形し、脊柱管が狭くなって脊髄や神経根が次第に圧迫されるようになってきます。これが頚椎症(頚部脊椎症)と呼ばれるものです。

症状

左右どちらかの腕の特定の部分に「しびれ」や鈍痛が出現します。また、両手の「しびれ」や、両手を使った細かい動作(箸を使う動作・ボタンをかける動作・ページをめくる動作など:いわゆる巧緻運動)が徐々に出来にくくなる、両足が足先から段々と「しびれ」てくる、歩行がなんとなく不自由になるなどの症状が出現します。

病気の進み方は様々で、軽い「しびれ」や鈍痛で長年経過する方もおられる一方で、数ヶ月から数年の経過で手足の動作が強く障害される場合もあります。脳卒中や慢性硬膜下血腫など脳の疾患や、運動ニューロン病などの神経内科疾患と鑑別を要する場合があります。時には、道で転倒して頭をぶつけるなど比較的軽い頭部外傷によって、直後から四肢麻痺などの極めて重い症状が出現することもあります。

検査法

X線撮影・CT・MRIなどが行われます。

頚椎症のMRI。C3/4とC4/5に変形(赤矢印)があり、脊髄が圧迫され浮腫(青矢印)を起こして白くみえる。

治療法

経過が様々であること、病気の進行が正確には予測できないことから、まずは慎重な経過観察を行いながら、いわゆる保存的療法と呼ばれる治療法を行うことが原則です。保存的療法としては、頚部カラー固定・頚部のマッサージなどの理学的療法などがあります。頚椎カラーは有用なこともありますが、この装具を長期間使用していると頚部の筋肉が萎縮してしまい、かえって長期にわたる頚部痛が残ることもありますので、漫然とした使用は避けるべきです。数日間、頚椎カラーを装着して症状が和らぐことが確認できれば、4~8週間装着します。痛みの程度が強い場合には、筋弛緩剤や消炎鎮痛剤などが用いられます。「しびれ」や巧緻運動障害が主な症状の場合には、ビタミンB剤が用いられます。痛みの程度が強い場合には、筋弛緩剤や消炎鎮痛剤などが用いられます。「しびれ」や巧緻運動障害が主な症状の場合には、ビタミンB剤が用いられます。

保存的療法を行っても症状が進行し、日常生活に不便を覚える程度となってきた場合には手術的療法が必要となります。また、今後の悪化を予防する為に手術的療法を行う場合もあります。手術法としては、頚部の前から行う方法(頚椎前方到達法)と、頚部の後ろから行う方法(頚椎後方到達法)があります。いずれも全身麻酔下で行われます。

前方到達法は、仰向けの姿勢で行います。頚部の右側(場合により左側)に皮膚切開を行い、気管と食道を中央に引き寄せながら頚椎の前面に到達し、椎間板を除去して頚椎の一部を削り、脊髄の方へと進みます。後縦靭帯を切開して硬膜を確認し、さらに左右の神経根がわかれていく部分も除圧します。椎間板と頚椎を一部除去した空間に、人工物(金属など)や自家骨(腰から採取することが一般的)を挿入し、手術を終えます。通常は2-3時間程度の手術となります。

後方到達法は、うつ伏せの姿勢で行います。頭の後ろに皮膚切開を行い、頚椎の後方(椎弓)に付着している筋肉を剥離します。椎弓に縦の溝を作成し、正中部分で頚椎を分割もしくは片側から持ち上げて、椎弓を開いて脊柱管を拡大させます。持ち上げた椎弓を糸や金属、人工物などを用いて固定します。椎弓形成術もしくは脊柱管拡大術と呼ばれます。筋肉を出来るだけもとの形に戻し閉創します。通常は2-4時間程度の手術時間を要する手術です。

いずれの方法も、手術用顕微鏡下に細心の注意を払って行います。顕微鏡を使うことで視野が拡大するため、神経におよぶ操作が安心安全に行えることと、除圧を十分に行えることが大きなメリットです。逆に、視野が狭くなるため手技に時間がかかることは否めず、顕微鏡を用いない場合よりも手術時間が長くなることは事実です。しかし、神経を扱う手術ですから、時間をとるか安全確実をとるか、どちらかと言われれば自ずと答えは出るものと思います。

手術後は、翌日には起床して歩行を開始します。頚椎カラーを装着します。数日は頚部の痛みがありますが、過度の安静は薦められません。通常では術後7-14日目に退院となりますが、術前の症状によってはリハビリテーションを継続して行うこともあります。退院後は定期的に来院して頂き、神経症状の診察と画像検査を行います。仕事や学業への復帰は術前の症状にもよりますが、通常は術後1-2ヶ月が一応の目安です。

手術を行わない場合の正確な予測は出来ません。軽い症状で長年経過することもあり得ますが、一方では経過中に神経症状が進行している場合には、それ以降も悪化することが多いと考えられています。また、転倒などを契機に、急激に神経症状が悪化する場合も有り得ます。更に、軽度とは言えない神経症状が出現している場合には、この状態を放置しておくと、脊髄自体にもとに戻らない変化(いわゆる不可逆性変化)が生じてしまい、たとえ手術を受けても神経症状の回復が期待通りにならない場合も少なくありません。経過観察する中でよく症状をうかがい、診察と画像検査をさせていただきますが、症状に困っているならばぜひご相談ください。

-

腰部脊柱管狭窄症

腰部脊柱管狭窄症とは

ヒトの腰椎は通常5個あります。腰椎は、幾つかの靱帯や、椎間板と呼ばれる一種のクッションのような働きをする組織によりつながれています。この椎間板は正常では弾性を有しており、上下の腰椎を支えるとともに、前後左右に運動することが可能になっています。背骨の中の空間(脊柱管)には強い膜(硬膜)につつまれた神経組織があり、それが脊髄および脊髄神経根です。脊髄は第2腰椎で終わり、それより下は脊髄神経根が長く垂れ下がって椎間孔へ向かっています。まるで馬の尻尾のようにみえるため、脊髄馬尾神経といわれます。脊柱管の背側には、背骨を結びつける黄色靱帯と呼ばれる組織があり、上下の腰椎を支えています。黄色靭帯には、加齢とともに、肥厚や石灰化という変化が生じてきますが、これらの変化が強くなると脊柱管が相対的に狭くなり、脊髄馬尾神経が圧迫されるようになります。この結果、下肢症状や腰痛が生じたりするのが、腰部脊柱管狭窄症と呼ばれるものです。

症状

腰背部痛・下肢痛・「しびれ」が主な症状です。腰部脊柱管狭窄症による下肢痛は、腰椎椎間板ヘルニアにおける下肢痛ほどは強くはありません。また、腰部脊柱管狭窄症における下肢痛や「しびれ」は、安静時には軽度もしくは無症状ですが、歩行や直立の姿勢を継続すると悪化してしまい、腰を前に曲げて休むと下肢症状が軽減・消失するという、いわゆる「間欠性跛行」とよばれる症状です。この間欠性跛行が悪化すると、連続して歩ける距離が徐々に短くなり、安静時の下肢痛や「しびれ」も強くなります。加えて、排尿や排便に障害が認められる場合もあります。腰部脊柱管狭窄症は、60-70歳以降の方に多くみられます。なお、間欠性跛行を生じる病態として、喫煙などで動脈硬化がすすみ下肢の血管が狭窄・閉塞することが挙げられます。腰部脊柱管狭窄症と異なる点は、姿勢で改善しないことで、重要な項目です。

検査法

X線撮影、脊髄造影、CT、MRIなどが行われます。

腰部脊柱管狭窄症のMRI。

(左)黒い黄色靭帯が厚くなり脊柱管(白い隙間)が狭くなっている(矢印)。

(右)白い部分がほとんどない(矢印)。

治療法

症状が軽い場合には、脊髄馬尾神経の血流改善を目的とした内服薬として、プロスタグランジンE製剤が用いられます。しかし、数ヶ月内服しても症状の軽快が得られない場合や、症状が進行する場合には、手術的治療法が行われます。軽度とは言えない神経症状が出現している場合には、この状態を放置しておくと、神経自体にもとに戻らない変化(いわゆる不可逆性変化)が生じてしまい、たとえ手術を受けても神経症状の回復が期待通りにならない場合も少なくありません。治療はタイミングが大切です。

全身麻酔下に、うつ伏せの姿勢で行います。腰部の真ん中に皮膚切開を行い、腰椎の後方(椎弓)に付着している筋肉を剥離します。次に腰椎の後方部分の一部の骨を削除し脊柱管内に入り、黄色靭帯を切除後、圧迫されている硬膜を確認します。黄色靭帯と骨を除去することで除圧が得られますが、神経根も確認し除圧を十分に行います。さらに、神経根周囲には癒着が生じ固くなっていることがあり、慎重に剥離して神経根を自由にします。ここまでくれば目的達成で、閉創し手術を終えます。圧迫されている範囲により手術時間は異なりますが、通常は2-3時間程度の手術です。

これらの手術操作は狭い術野で正確な手技が要求されるため、手術用顕微鏡下に細心の注意を払って行います。顕微鏡を使うことで視野が拡大するため、神経におよぶ操作が安心安全に行えることと、除圧を十分に行えることが大きなメリットです。逆に、視野が狭くなるため手技に時間がかかることは否めず、顕微鏡を用いない場合よりも手術時間が長くなることは事実です。しかし、神経を扱う手術ですから、時間をとるか安全確実をとるか、どちらかと言われれば自ずと答えは出るものと思います。

手術後は、腰椎コルセットを装着する事もありますが、術翌日には起床して歩行器を用いての歩行を開始します。数日は腰部の痛みがありますが、過度の安静は薦められません。通常では術後7-14日目に退院となります。退院後は定期的に来院して頂き、神経症状の診察と画像検査を行います。仕事や学業への復帰は術前の症状にもよりますが、通常は術後1-2ヶ月が一応の目安です。

以上、代表的な疾患について述べましたが、この他にも様々な疾患があります。大切なことは、ご自身の症状とそれらを説明する原因が把握できることで、それにより解決策が決まってきます。画像検査等が発達した現在でも、原因がはっきりしない場合は多々あります。画像ではわからない、もしくは異常とはいえない程度でも、つらい症状の方はいらっしゃいます。筋力の衰えなどいわゆる「歳のせい」であることもありえます。

われわれ外科医に求められることは、何よりも手術によって症状を改善させることだと思います。手術は教育・トレーニングを受け鍛錬した者にしかできないことだからです。しかし、病状の程度や他の持病などさまざまな理由で手術に至らない方が多数を占めますので、保存療法という形でお助けすることが重要な使命だと思っています。

よくお話をうかがって、しっかり診察をして、必要な検査を行って、適切な治療を選択していく。当たり前のことですが、われわれは日々心がけています。まずはご相談ください。一緒に考えていきましょう。