|

| Vol.8 August 2025 |

| 旭川医科大学に関わるすべての皆様方に本学の活動状況を定期的にお知らせしたい、本学をもっと知っていただきたい、そんな思いで毎月1回ニュースレターを配信しています。 |

| Contents | |

| ・○○目線 | 「副学長(地域医療医育成担当)目線」 |

| ・ニュース | ◎今月はココに注目!「市民公開講座」・基金の「感謝の集い」を開催 |

| ・イベント情報 | オープンホスピタル開催、公開講座は当日参加も受付中 |

| ・病院からのお知らせ | 公式SNSアカウントを開設 |

| ・学長#ひとりごと | 長州ファイブではないけれど |

○○目線

| |

| Vol.8は副学長(地域医療医育成担当)目線 | |

| 副学長(地域医療医育成担当) 牧野 雄一 |

|

|

地域医療医育成担当副学長を拝命しています牧野雄一です。 突然ですが、なぜ「地域医療医の育成」が必要なのでしょうか? それは言うまでもなく、地域医療の持続可能性を高めるためです。地域に継続的に医療を提供する体制づくりの一環として、人材育成は重要な柱です。 では、地域医療の持続可能性を脅かすものは何でしょうか? 北海道の現状で考えてみましょう。北海道では、急激な人口減少と高齢化、地理的分散・気候的障壁、社会インフラの衰退、そして医師や医療福祉資源の偏在と散在など、他の都府県と比べても特殊な地域的・構造的課題を抱えています。 これらは、患者数の減少と医療ニーズの偏りや複雑化、医療アクセスと医師確保の困難化へとつながり、深刻な医療提供体制の弱体化を招いているのです。ですから、北海道においては、単に医師数を増やすだけではなく、刻々と変化する医療ニーズに対応できる医師の養成が必要とされています。 たとえば、いわゆる「病院」で総合的な診療をする能力、訪問診療や家庭医としてのプライマリケアを実践する能力、離島や僻地などでの総合的な診療をする能力、そして災害時や救急の現場で総合的な診療をする能力を身につけた「マルチタスク型」の医師は、北海道の地域医療の救世主となるでしょう。 旭川医科大学は、創設の理念にある「地域の医療に貢献する」という思いを開学50年を期に新たにし、「マルチタスク型地域医療医育成体制の構築」事業を展開しています。地域共生医育センターを中心に、入学センター、教育センター、社会医学講座など卒前教育に関わる部門、卒後臨床研修センター、専門医育成/管理センターなど臨床研修に関わる部門、そして総合診療部、内科、救急科を初めとする各診療科など、全学的な協働・連携体制のもとマルチタスク型地域医療医を育成する事業です。本学の学生の皆さんや学内外の多くの方々のご理解とご協力、ご指導を仰ぎながら取り組んでいます。 もう一つ、地域医療の持続可能性を高めるために重要なことは、「客観的で公平・公正な地域医療ニーズ」を見出すことです。"この地域ではどこにどのような医療ニーズがありますか?"と問えば、主観的、場合によっては少し政治的な答えを多く聞く可能性は否めません。これでは医療資源の配分が歪む可能性があります。この問題を解決するため、マルチタスク型地域医療医育成事業では、新しい方法による地域医療ニーズ調査を行なっています。 人口と疾患の分布、医療施設や医師の専門性の分布とそこへのアクセスの困難度などを総合的に評価します。「地理情報システム」にさまざまなデータを重ねていくことで、あらたな切り口での医療ニーズの可視化と医師配置などのシミュレーションができます。 このデータをもとに、内科合同会議をはじめとする学内の各部門、北海道・市町村や公的病院等と議論し、より適切で効率的な医師配置につなげていきたいと考えています。すでにこの考えにご賛同いただける町村長の方々にもご協力をいただいています。 「地域医療医育成目線」でお話ししたいことはまだまだありますが、スペースの終わりに近づいてきました。医師養成という特別な役割を担う医育機関としてどのように社会貢献を果たしていくべきか、旭川医科大学に関わるすべての方々と共に考えていきたいと思います。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。 |

|

| ニュース | |

| 超高齢・少子フロンティアを切り拓く5大学包括連携協定を締結 | |

|

令和7年8月1日付で本学を含む国立5大学により、超高齢・少子フロンティアを切り拓く5大学包括連携協定を締結しました。

詳しい内容は こちら からご覧ください。 |

|

| オープンキャンパス2025を開催 | |

|

令和7年7月30日(水)、7月31日(木)の2日間でオープンキャンパス2025を開催しました。 詳しい報告は「 受験生サイト 」にてご覧ください。 |

|

| ◎今月はココに注目! | ||

| 旭川医科大学市民公開講座と基金「感謝の集い」を開催 | ||

|

令和7年8月24日(日)旭川医科大学緑が丘テラスにて「旭川医科大学市民公開講座」と「感謝の集い」を開催しました。 市民公開講座では、病理学講座(腫瘍病理分野)高澤 啓教授による講演に続き、外科学講座(肝胆膵・移植外科学分野)横尾 英樹教授による講演を通じて、旭川医科大学の医療において、基礎研究と臨床が緊密に連携している様子をお伝えできました。活発な質疑応答が交わされ、市民の皆様に本学の研究・診療の成果を広くお届けする貴重な機会となりました。 続いて開催した「感謝の集い」では、近年本学へのご支援を賜った寄附者の皆様をお招きし、感謝の気持ちを直接お伝えする場といたしました。学長からの挨拶、基金の現状報告、ご支援を受けた学生・教職員からの感謝の言葉、そして今秋開始予定のクラウドファンディングの紹介など、未来へつながる内容を盛り込み、本学の活動への関心をさらに深めていただく機会となりました。 ご来場いただいた皆様に、心から御礼申し上げます。 現在、令和7年10月中旬の公募開始に向けて、旭川医科大学病院のドクターカーの更新を目指すクラウドファンディングの準備お進めております。地域医療の最前線を支えるため、皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。 今後とも旭川医科大学への温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 |

||

|

|

|

|

| イベント情報 | ||

| オープンホスピタルを開催 | ||

|

オープンホスピタルは、旭川医科大学病院が地域に開かれた病院として、若い世代に病院と医療職の魅力を発信することを目的に、スタッフとのふれあいや、各種体験イベントを通じて、医療従事者の仕事に興味を持ってもらえることを願い開催するものです。

日時:令和7年9月27日(土) 10:00~12:00(予約制) 13:30~16:30(申込不要)

詳しくは こちら をご覧ください。 |

|

|

|

令和7年度旭川医科大学「公開講座」 申込受付中! 全体テーマは「健康寿命100歳を達成するための秘訣」 | ||

|

受講料有料・全5回のシリーズです。これまでの講習料金を改め、1回ごとに500円のワンコイン方式になりました。当日受付にて現金にてお支払いいただきます。

学生は300円、小中学生は無料です。

公開講座について詳しくは、こちらをご覧ください。 第1回 9月3日(水)「人生100年時代に知っておきたい認知症について」 第2回 9月10日(水) 「口腔と全身疾患」 第3回 9月17日(水) 「前立腺癌」 第4回 10月2日(木) 「未来の健康は血圧から! 元気と長寿を手に入れる秘策」 第5回 10月9日(木) 「よーく考えよう運動は大事だよ~リハビリテーション医療からみた日本の明日~」 |

|

|

| ◎その他、旭川医科大学、旭川医科大学病院では地域の皆さん、患者の皆さんに向けてさまざまな講演やセミナー等を行っています。 大学ホームページ または 病院ホームページ をチェックしてみてください。 | ||

| ||

| 病院からのお知らせ |

| 公式SNSアカウントを開設 |

|

旭川医科大学病院では、公式SNSアカウントを開設しました。

最新の医療情報、イベント、採用情報などを随時発信してまいりますので、ぜひフォローして、病院の「今」をチェックしてください! Instagram / X(旧Twitter) / YouTube / LINE公式 |

| ○学長#ひとりごと○ | |

| 8月1日に東京で山口大、秋田大、香川大、鳥取大と本学の間で研究に関する包括連携協定を締結しました。名付けてアライアンス・ファイブ。必ずしも幕末の長州ファイブにちなんだわけではありませんが、この前例のない国立大学広域連携により、地方大学からの新たな発信につなげていきたいと思います! |

▲すっかり高くなった空と紅葉が始まった桂の木 |

| ◆旭川医科大学基金から◆ | |

|

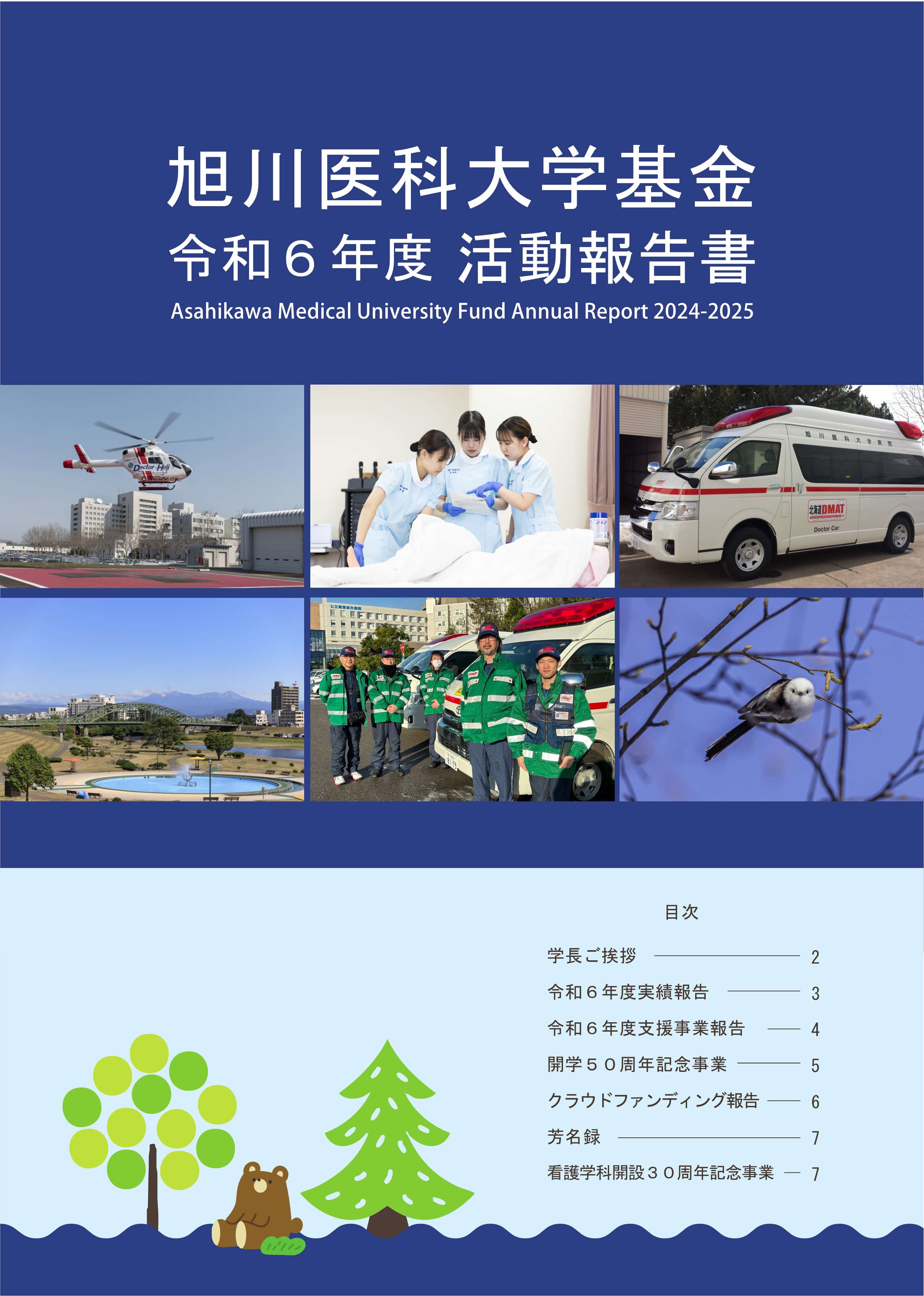

令和5年度から、ユニバーサルデザインの視点を取り入れ、デザインを一新しました。文字の見やすさや色の識別のしやすさなど、どなたにも読みやすい工夫を施しています。本報告書は、旭川市のNPO法人カムイ大雪バリアフリー研究所に制作いただきました。 令和6年度版では、「旭川らしさ」「夏らしさ」をテーマに、爽やかで親しみやすいデザインとなっています。バックナンバーも含め、こちらからご覧いただけます。 基金について詳しい内容は こちらから |

|

| ◇旭川医科大学の広報誌たち◇ | |

| ●大学概要 ●旭川医科大学研究フォーラム ●大学広報誌「かぐらおか」Web版 ●病院広報誌「病院ニュース」 こちらからご覧ください。 |

| ◆本学の活動にご支援・ご参加いただいた方々へ◆ | |

| 日頃から本学の活動にご支援・ご協力をいただき誠にありがとうございます。 クラウドファンディングへのご支援や本学公開講座等の申込時に、本学からのご案内の受け取りを希望しご登録いただいた方々へ、ニュースレターをお届けしています。今後もニュースレターのほか基金の活動や各種講演会等のご案内もお届けしていく予定です。 本メールにお心当たりのない方は、大変お手数ではございますが、下記の「ニュースレターの配信停止はこちら」から配信停止をお願いいたします。 |

| 発行・問合せ先 |

| 旭川医科大学ニュースレター 発行:旭川医科大学 お問合せ:kouhou@asahikawa-med.ac.jp(総務課広報・社会連携係) ※ニュースレターに関することのお問合せ窓口です。その他のお問合せはこちらをご覧ください。 〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1番1号 ニュースレターの一部または全部を無断転載することは禁止されています Copyright (c) Asahikawa Medical University. All rights reserved |