○旭川医科大学事務職員等人事評価実施規程

平成24年12月12日

旭医大達第56号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人旭川医科大学職員就業規則(平成16年旭医大達第160号)第10条の規定に基づく,事務職員等の人事評価の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 人事評価の対象となる職員は,国立大学法人旭川医科大学に勤務する旭川医科大学職員給与規程(平成16年旭医大第153号),旭川医科大学特定業務職員給与規程(平成28年旭医大第50号)及び国立大学法人旭川医科大学再雇用契約職員規則(平成18年旭医大達第77号)の適用をうける監査室及び事務局に所属する職員(以下「職員」という。)とする。

(評価者,調整者及び評価決定者等)

第3条 評価者,調整者及び評価決定者等は,別表第1のとおりとする。

2 評価者は,評価者を補助する者(以下「補助者」という。)を指定することができるものとし,補助者を指定した場合は,被評価者に対して周知するものとする。

(評価方法)

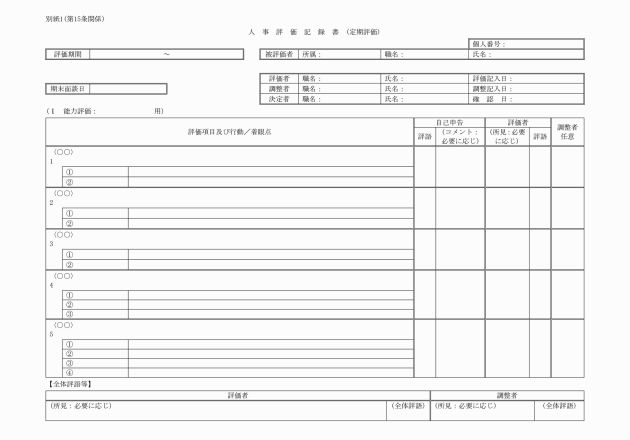

第4条 人事評価は,能力評価(職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)及び業績評価(職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)を人事評価記録書(別紙1)を用いて実施するものとする。

2 能力評価は,別表第2に定める評価項目及び行動・着眼点に基づき,当該能力評価に係る評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を,標準職務遂行能力の類型を示す項目ごとに,当該職員が発揮した能力の程度を評価することにより行うものとする。

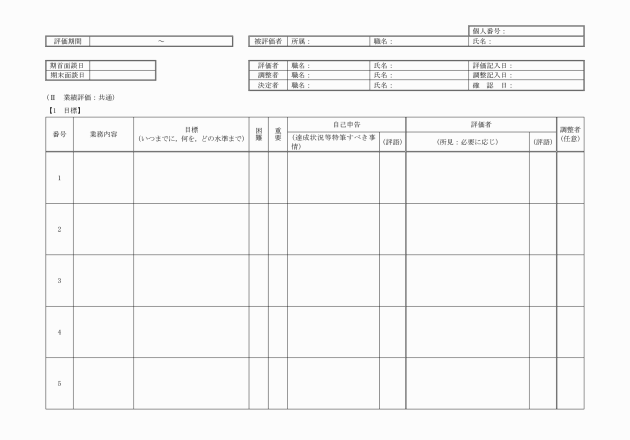

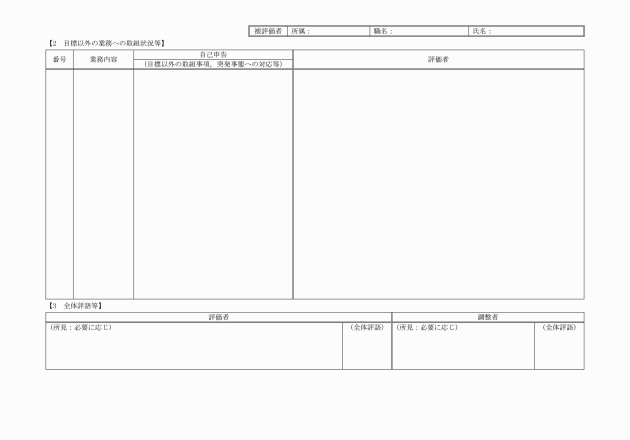

3 業績評価は,当該業績評価に係る評価期間において職員が果たすべき役割について,業務に関する目標を定めること及びその他の方法により当該職員に対してあらかじめ示した上で,当該役割を果たした程度を評価することにより行うものとする。

(人事評価の実施)

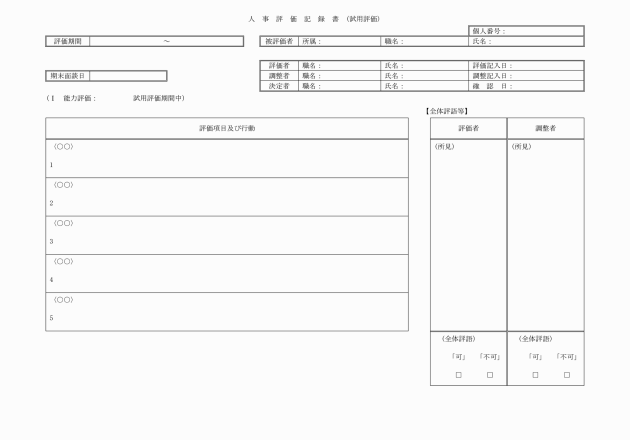

第5条 人事評価の種類は,定期評価及び試用評価の2種類とする。

2 定期評価における能力評価は,再雇用契約職員以外の職員について,10月1日から翌年9月30日までの期間を評価期間として実施する。

3 定期評価における業績評価は,10月1日から翌年3月31日までの期間及び4月1日から9月30日までの期間を評価期間として実施する。

4 試用評価における能力評価は,試用期間中の職員について,当該職員が採用された日から5か月を経過した日までの期間を評価期間として実施する。

第2章 定期評価

(能力評価の手続)

第7条 評価者は,定期評価における能力評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,当該能力評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力に関する被評価者の自らの認識,その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(業績評価の手続)

第8条 評価者は,業績評価の評価期間の開始に際し,被評価者と面談を行い,業務に関する目標を定めること及びその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

2 評価者は,業績評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,当該業績評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識及びその他評価者による評価の参考となるべき事項について,申告を行わせるものとする。

(評価及び調整)

第9条 評価者は,被評価者について,個別評語及び評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 調整者は,評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,調整者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において,調整者は,当該全体評語を付す前に,評価者に再評価を行わせることができる。

3 評価決定者は,調整者による調整(別表第1において,調整者を指定していない場合には,評価者による評価)について審査を行い,適当でないと認める場合には調整者又は評価者に再調整を行わせた上で,評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(評価結果の開示,評価者による指導及び助言)

第10条 評価者は,前条第3項の確認が終了した後に,被評価者と面談を行い,当該被評価者の定期評価における能力評価の結果を開示し,その根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

第3章 試用評価

(試用評価の評語)

第11条 試用評価に当たっては,能力評価の全体評語を付すものとする。

2 全体評語は2段階とし,全体評語を付す場合において,第4条第2項に規定する当該職員の発揮した能力の程度が,被評価者の職種及び職位に求められる能力の発揮の程度に達していると認めるときは,上位の段階を付すものとする。

(定期評価に関する規定の準用)

第12条 第9条の規定は,試用評価における能力評価の手続きについて準用する。ただし,個別評語に係る部分を除く。

第4章 雑則

(評価者の異動への対応)

第13条 評価期間中に評価者が異動する場合には,前任者は後任者に対して必要な事項を引き継ぐこととし,後任の評価者が評価を行う。

(被評価者の異動への対応)

第14条 評価期間中に被評価者が異動する場合の能力評価は,評価者が被評価者の異動後の行動を観察し,必要に応じ異動前の評価者の意見を聴いて評価を行う。

2 評価期間中に被評価者が異動する場合の業績評価は,被評価者が,異動先の評価者と面談を行い,前任者の目標等を参考にするなどし,残期間の目標等を設定する。

3 評価期間中に被評価者が異動する場合の業績評価は,評価者は,被評価者の異動前の評価者からの申し送り事項等があれば,それらも勘案して評価を行う。

(人事評価の結果の活用)

第16条 人事評価の結果は,勤勉手当,昇給,昇任・昇格等に反映させることにより職員の士気の向上に資するものとし,併せて人材育成や業務改善に役立てるものとする。その際,勤務成績の不良な職員については,職務上の指導,研修の実施,職務の割当の変更,配置換その他適当と認められる措置を講ずるよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第17条 職員からの人事評価への苦情の対応は,苦情相談員及び苦情処理窓口を設け,苦情対応要領(別紙2)により行うものとする。

(実施に関し必要な事項)

第18条 この規程の実施に関し必要な事項は,人事評価マニュアルとして別に定める。

附則

この規程は,平成24年12月12日から施行し,平成24年10月1日から適用する。

附則(平成29年3月31日旭医大達第13号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年8月7日旭医大達第70号)

この規程は,令和元年8月7日から施行し,改正後の別紙2は,平成31年4月1日から適用する。

附則(令和3年8月23日旭医大達第94号)

この規程は,令和3年8月23日から施行し,改正後の旭川医科大学事務職員等人事評価実施規程は,令和3年4月1日から適用する。

附則(令和4年5月13日旭医大達第51号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,改正後の旭川医科大学事務職員等人事評価実施規程は,令和4年4月1日から適用する。

附則(令和4年5月25日旭医大達第63号)

この規程は,令和4年5月25日から施行し,改正後の第2条の規定及び別表1は,令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月27日旭医大達第54号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1 評価者,調整者及び評価決定者等(第3条第1項関係)

職員の区分 | 補助者 | 評価者 | 調整者 | 評価決定者 | |

監査室 | 室長 | なし | 事務局長 | なし | 事務局長 |

その他の職員 | 課長補佐又は係長 | 室長 | 事務局長 | 事務局長 | |

事務局 | 事務局長 | なし | 学長 | なし | 学長 |

事務局次長 | 事務局長 | なし | 事務局長 | ||

課長 | 事務局次長 | 事務局長 | 事務局長 | ||

その他の職員 | 課長補佐又は係長 | 課長 | 事務局次長 | 事務局長 | |

別表第1の評価者について

評価にあたっては,組織上,評価者となるべき職位の者が配置されていない場合は,被評価者に対して管理的な立場の者のうちから評価者を指名する。

別表第2 評価項目及び行動・着眼点(第4条第2項関係)

一般職(一)及び特定業務職員

事務局長(6項目) | 事務局次長(6項目・15着眼点) | |||

標準職務遂行能力の類型 | 標準職務遂行能力の類型 | |||

倫理 | 1 国立大学法人の職員として,高い倫理感を有し,大学の課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | 倫理 | 1 国立大学法人の職員として,高い倫理感を有し,担当分野の課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | |

①責任感 | 国立大学法人の職員として,高い倫理感を有し,担当分野の課題に責任を持って取り組む。 | |||

②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | |||

構想 | 2 大学の方針に基づき,業務運営の基本的な方針を示す。 | 構想 | 2 大学の方針に基づき,業務運営の方針を示す。 | |

①状況の構造的把握 | 複雑な因果関係,錯綜した利害関係など業務とそれを取り巻く状況の全体像を的確に把握する。 | |||

②基本方針の明示 | 大学から示された方針を受け,部としての基本的な方針を示す。 | |||

判断 | 3 事務局の責任者として,豊富な知識・経験に基づき,適切な判断を行う。 | 判断 | 3 担当分野の責任者として,適切な判断を行う。 | |

①最適な選択 | 採り得る戦略・選択肢の中から,進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | |||

②適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し,適切なタイミングで判断を行う。 | |||

③リスク対応 | 状況の変化や問題が生じた場合の早期対応を適切に行う。 | |||

説明・調整 | 4 大学の業務について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,対外的に事務局を代表し,調整を行い,合意を形成する。 | 説明・調整 | 4 担当分野の業務について適切な説明を行うとともに,組織方針の実現に向け,事務局長を助け,関係者と調整を行い,合意を形成する。 | |

①信頼関係の構築 | 円滑な合意形成に資するよう,日頃から対外的な信頼関係を構築する。 | |||

②折衝・調整 | 組織方針を実現できるよう関係者と折衝・調整を行う。 | |||

③適切な説明 | 担当分野の業務について適切な説明を行う。 | |||

業務運営 | 5 不断の業務見直しに率先して取り組む。 | 業務運営 | 5 コスト意識を持って効率的に業務を進める。 | |

①先見性 | 先々で起こり得る事態や自分が打つ手の及ぼす影響を予測して対策を想定する等,先を読みながら物事を進める。 | |||

②効率的な業務運営 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ,時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | |||

組織統率 | 6 指導力を発揮し,組織統率を行い,成果を挙げる。 | 組織統率 | 6 組織の業務運営に関し,的確な指示を行うとともに,部下を統率し,成果を挙げる。 | |

①体制整備 | 組織全体の業務が効率的に執行できるよう体制を整える。 | |||

②統率 | 組織全体の一体性を確保するため,的確な指示を行う。 | |||

③進捗管理 | 組織全体の業務の進捗状況の把握を行い,適切に指示を出し完遂に導く。 | |||

課長・室長(6項目・14着眼点) | 課長補佐(6項目・13着眼点) | ||||

標準職務遂行能力の類型 | 標準職務遂行能力の類型 | ||||

倫理 | 1 国立大学法人の職員として,担当する業務の課題に責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | 倫理 | 1 国立大学法人の職員として,担当業務において責任を持って取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ||

①責任感 | 国立大学法人の職員として,担当する業務の課題に責任を持って取り組む。 | ①責任感 | 国立大学法人の職員として,担当業務において責任を持って課題に取り組む。 | ||

②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ||

実施施策の立案 | 2 組織方針に基づき,課題を的確に把握し,実施施策を立案する。 | 方策・計画の立案,事務事業の実施 | 2 組織や上司の方針に基づき,具体的な方策・計画を立案し,又は事務事業を実施する。 | ||

①状況の把握 | 事案における課題を的確に把握する。 | ①知識・情報収集 | 業務に関連する知識の習得・情報収集を幅広く行う。 | ||

②成果認識 | 成果のイメージを的確に持ち,複数の選択肢を吟味して最適な実施施策を立案する。 | ②事務事業の実施 | 事案における課題を的確に把握し,具体的な方策・計画の立案や事務事業の実施を行う。 | ||

判断 | 3 担当する業務の責任者として,適切な判断を行う。 | 判断 | 3 自ら処理すべき事案について,適切な判断を行う。 | ||

①最適な選択 | 採り得る戦略・選択肢の中から,進むべき方向性や現在の状況を踏まえ最適な選択を行う。 | ①役割認識 | 自ら処理すべきこと,上司の判断に委ねることの仕分け等,自分の果たすべき役割を的確に押さえながら業務に取り組む。 | ||

②適時の判断 | 事案の優先順位や全体に与える影響を考慮し,適切なタイミングで判断を行う。 | ②適切な判断 | 担当する事案について適切な判断を行う。 | ||

|

|

|

| ||

説明・調整 | 4 担当する事案について適切な説明を行うとともに,関係者と調整を行い,合意を形成する。 | 説明・調整 | 4 担当する事案について論理的な説明を行うとともに,関係者と調整を行う。 | ||

①信頼関係の構築 | 円滑な合意形成に資するよう,日頃から関係者との信頼関係を構築する。 | ①信頼関係の構築 | 他部局等の担当者と信頼関係を構築する。 | ||

②折衝・調整 | 担当する事案について関係者と折衝・調整を行う。 | ②説明 | 論点やポイントを明確にすることにより,論理的で簡潔な説明をする。 | ||

③適切な説明 | 担当する事案について適切な説明を行う。 | ③交渉 | 相手の意見を理解・尊重する一方,主張すべき点はぶれずに主張する。 | ||

業務運営 | 5 コスト意識を持って効率的に業務を進める。 | 業務遂行 | 5 段取りや手順を整え,効率的に業務を進める。 | ||

①柔軟性 | 緊急時,見通しが変化した時などの状況に応じて,適切に対応する。 | ①段取り | 業務の展開を見通し,前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。 | ||

②効率的な業務運営 | 業務の目的と求められる成果水準を踏まえ,時間や労力の面から効率的に業務を進める。 | ②業務改善 | 作業の取捨選択や担当業務のやり方の見直しなど業務の改善に取り組む。 | ||

組織統率・人材育成 | 6 適切に業務を配分した上,進捗管理を行い,成果を挙げるとともに,部下の指導・育成を行う。 | 部下の育成・活用 | 6 部下の指導,育成及び活用を行う。 | ||

①業務配分 | 課題の重要性や部下の役割・能力を踏まえて,組織の中で適切に業務を配分する。 | ①作業の割り振り | 部下の一人ずつの仕事の状況や負荷を的確に把握し,適切に作業を割り振る。 | ||

②進捗管理 | 情報の共有や部下の仕事の進捗状況の把握を行い,業務を完遂に導く。 | ②部下の育成 | 部下の育成のため,的確な指示やアドバイスを与え,問題があるときは適切に指導する。 | ||

③能力開発 | 部下のコンディションに配意するとともに,適切な指導を行い能力開発を促すなど,部下の力を引き出す。 |

|

| ||

係長(5項目・12着眼点) | 主任・係員・特定業務職員(4項目・12着眼点) | ||||

標準職務遂行能力の類型 | 標準職務遂行能力の類型 | ||||

倫理 | 1 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | 倫理 | 1 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ||

①責任感 | 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組む。 | ①責任感 | 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組む。 | ||

②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ||

課題対応 | 2 担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し,課題に対応する。 | 知識技術 | 2 業務に必要な知識・技術を習得する。 | ||

①知識・情報収集 | 担当業務における専門的知識・技術の習得・情報収集を行う。 | ①情報の整理 | 情報や資料を分かりやすく分類・整理する。 | ||

②対応策の検討 | 担当する業務の課題に対して対応策を考える。 | ②知識習得 | 業務に必要な知識を身に付ける。 | ||

協調性 | 3 上司・部下等と協力的な関係を構築する。 | コミュニケーション | 3 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||

①協調性 | 上司・部下や他部局等の担当者と協力的な関係を構築する。 | ①指示・指導の理解 | 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 | ||

②指示・指導の理解 | 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 | ②情報の伝達 | 情報を正確に伝達する。 | ||

|

| ③誠実な対応 | 相手に対し誠実な対応をする。 | ||

説明 | 4 担当する事案について分かりやすい説明を行う。 | ④上司への報告 | 問題が生じたときには速やかに上司に報告をする。 | ||

①説明 | ポイントを整理し,筋道を立てて分かりやすく説明する。 |

|

| ||

②相手の話の理解 | 相手の意見・要望等を正しく理解して説明を行う。 |

|

| ||

|

|

|

| ||

業務遂行 | 5 計画的に業務を進め,担当業務全体のチェックを行い,確実に業務を遂行する。 | 業務遂行 | 4 意欲的に業務に取り組む。 | ||

①計画性 | 最終期限を意識し,進捗状況を部下や同僚と共有しながら計画的に業務を進める。 | ①積極性 | 自分の業務の範囲を限定することなく,未経験の業務に積極的に取り組む。 | ||

②正確性 | ミスや抜け落ちを生じさせないよう担当業務全体のチェックを行う。 | ②正確性 | ミスや抜け落ちが生じないよう作業のチェックを行う。 | ||

③粘り強さ | 困難な状況においても粘り強く業務を進める。 | ③迅速な作業 | 迅速な作業を行う。 | ||

④部下の育成 | 部下の育成のため,的確な指示やアドバイスを与え,問題があるときは適切に指導する。 | ④粘り強さ | 失敗や困難にめげずに業務を進める。 | ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

一般職(二)技能・労務共通

職長(4項目・11着眼点) | 係員(4項目・9着眼点) | ||||

標準職務遂行能力の類型 | 標準職務遂行能力の類型 | ||||

倫理 | 1 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | 倫理 | 1 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組むとともに,服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ||

①責任感 | 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組む。 | ①責任感 | 国立大学法人の職員として,責任を持って業務に取り組む。 | ||

②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ②公正性 | 服務規律を遵守し,公正に職務を遂行する。 | ||

知識・技能・業務遂行 | 2 担当業務についての知識・技能及び経験に基づき,的確に業務を遂行する。 | 知識・技能 | 2 業務に必要な知識・技能を習得する。 | ||

①高度な知識・技能 | 高いレベルの知識・技能や経験を有し,困難な事案や特殊事例にも対応する。 | ①知識・技能の向上 | 業務を通じ,知識・技能を向上させる。 | ||

②課題把握 | 課題を的確に把握し,業務上の判断に反映する。 | ②情報収集 | 業務に関係する情報を収集・整理する。 | ||

協調性 | 3 部下等と協力的な関係を構築する。 | コミュニケーション | 3 上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとる。 | ||

①円滑な調整 | 部下や関係者と円滑なコミュニケーションを行う。 | ①指示・指導の理解 | 上司や周囲の指示・指導を正しく理解する。 | ||

②誠実な対応 | 相手に対し誠実な対応をする。 | ②誠実な対応 | 相手に対し誠実な対応をする。 | ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

|

|

|

| ||

業務管理 | 4 適切に作業の割り振りを行い,効率的に業務を進めるとともに,部下等に対する指導又は関係者との適切な連絡調整を行う。 | 業務遂行 | 4 意欲的に業務に取り組む。 | ||

①段取り | 業務の展開を見通し,前もって段取りや手順を整えて仕事を進める。 | ①正確さ | 正確に業務を行う。 | ||

②業務改善 | 効率的な業務執行を行う。 | ②迅速さ | 迅速に業務を行う。 | ||

③正確・迅速 | 正確・迅速に業務を行う。 | ③積極性 | 前向きに業務に取り組む。 | ||

④業務配分 | 職員等の配置・作業の割り振りを行う。 |

|

| ||

⑤指導・育成 | 部下を指導・育成する。 |

|

| ||

|

|

|

| ||

別表第3 評語等の基準(第6条第2項関係)

【能力評価】

◇ 全体評語

中位より上 | S:求められる行動が全て確実にとられており,当該職位として特に優秀な能力発揮状況である。 |

A:求められる行動が十分にとられており,当該職位として優秀な能力発揮状況である。 | |

中位 | B:求められる行動がおおむねとられており,当該職位として求められる能力がおおむね発揮されている状況である(通常)。 |

中位より下 | C:求められる行動が一部しかとられておらず,当該職位として十分な能力発揮状況とはいえない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力を発揮していないとまではいえない。)。 |

D:求められる行動がほとんどとられておらず,当該職位に必要な能力発揮状況でない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)。 |

◇ 個別評語(評価項目及び行動ごとの評語)

s:求められる行動が確実にとられており,付加価値を生む,他の職員の模範となるなどの職務遂行状況である。 |

a:求められる行動が確実にとられていた。 |

b:求められる行動がおおむねとられていた(通常)。 |

c:求められる行動が最低限はとられていた(できた場合もあったが,できなかったことの方が多いなど,総じて判断すれば,とられていた行動が物足りなかった。)。 |

d:求められる行動が全くとられていなかった。 |

【試用評価】

◇ 全体評語

上位 | 可:「不可」には該当しない状態である。 |

下位 | 不可:求められる行動がほとんどとられておらず,当該職位に必要な能力発揮状況でない(当該職位の職務を遂行するために求められる能力の発揮の程度に達していない。)。 |

【業績評価】

◇ 全体評語

中位より上 | S:今期当該ポストに求められた水準をはるかに上回る役割を果たした。 |

A:今期当該ポストに求められた以上の役割を果たした。 | |

中位 | B:今期当該ポストに求められた役割をおおむね果たした(通常)。 |

中位より下 | C:今期当該ポストに求められた役割を一部しか果たしていなかった。 |

D:今期当該ポストに求められた役割をほとんど果たしていなかった。 |

◇ 困難度・重要度

◎:当該職位にある者全てには期待することが困難と思われる目標,又は重要度が特に高いと思われる目標 |

△:当該職位にある者であれば,達成することが容易と思われる目標,又は重要度が低いと思われる目標 |

無印:上記のいずれにも該当しないもの。 |

注)「困難度」は主として目標ごとの評価において,「重要度」は主として全体評価において考慮するものとする。 |

◇ 個別評語(業務目標ごとの評語)

s:問題なく目標を達成し,期待をはるかに上回る成果をあげた。 |

a:問題なく目標を達成し,期待された以上の成果をあげた。 |

b:以下(※)に掲げるようなマイナス要因がほとんどなく目標を達成し,期待された成果をあげた(通常)。 |

c:以下(※)に掲げるようなマイナス要因が見られるなど,目標の達成が不十分であり,期待された成果水準に及ばなかった。 |

d:本人の責任により,期限・水準とも目標を達成できず,通常の努力によって得られるはずの成果水準にはるかに及ばなかった。 |

(※) ・上司又は同僚によるカバーを要したため他の業務に影響が及んだ。 ・必要な手順を踏まず又は誠実な対応を欠いたため,関係者との間でしこりを残した。 |

別紙2(第17条関係)

苦情対応要領

1 苦情相談

(1) 苦情相談への申出

① 職員は,人事評価について苦情がある場合に,次に定める苦情相談員に,口頭,電話,メール等によりいつでも相談することができる。

② 苦情相談員は,評価者の上位者(調整者),人事課長,人事課課長補佐及び人事課人事第一係長とする。

(2) 苦情相談員の対応

① 苦情相談員は,苦情を申し出た職員の意向を確認した上で,必要に応じ評価者に伝達し,改善を促すなど適切に対応する。

② 苦情相談員は,職員が苦情相談の結果,納得しない場合には,苦情処理の手続きに移行できることを教示する。

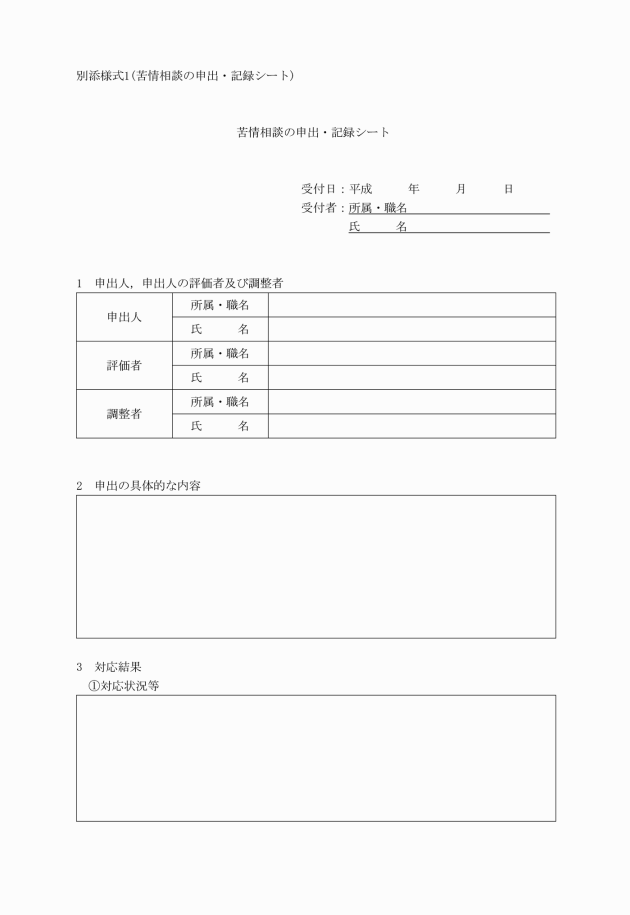

③ 苦情相談員は,苦情相談の具体的な内容を苦情相談の申出・記録シート(別添様式1)に記録し,人事課人事第一係に提出するものとする。

2 苦情処理

(1) 苦情処理への申出

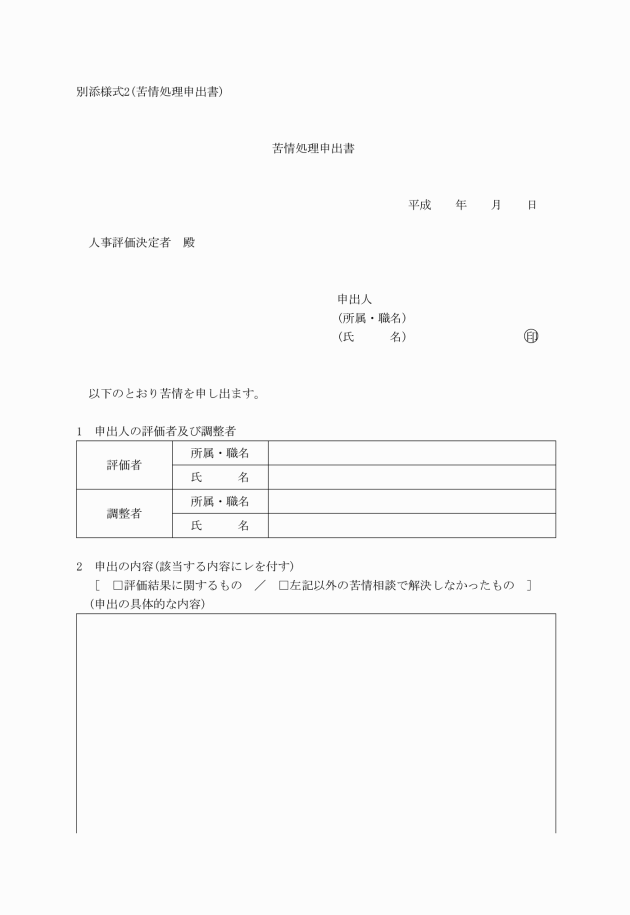

① 職員は,開示された評価結果に関する苦情又は苦情相談で解決できなかった苦情について,人事課人事第一係(以下「苦情相談窓口」という。)に苦情処理申出書(別添様式2)を提出することにより,苦情を申し出ることができる。

② 苦情処理への申出は,開示された評価結果に関する苦情については,当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して7日以内,それ以外の苦情については,1(2)②の教示を受けた翌日から起算して7日以内に限り申し出ることができる。

③ 上記②の開示された評価結果に関する苦情の申出は,当該評価結果に係る評価期間につき1回に限るものとし,職員が当該申出に係る苦情処理の審理結果に納得しない場合であっても,再度の申出は認められない。

④ 苦情処理申出書(別添様式2)の提出は,直接窓口に持参する方法及び郵便やメールで窓口に送付する方法により行う。

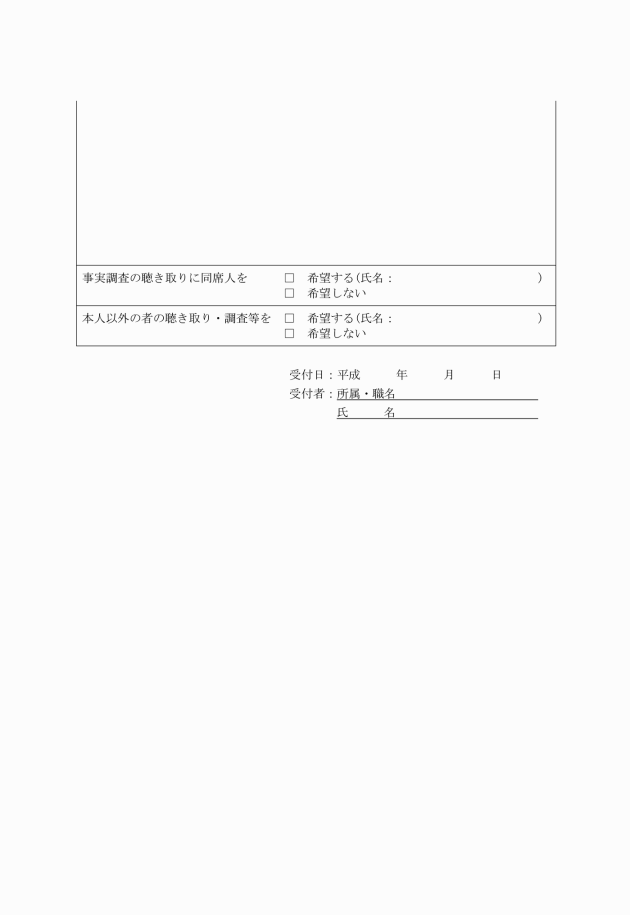

⑤ 苦情を申し出る職員は,苦情相談窓口が事実調査のために行う本人に対しての聴き取りに同席人を希望するか又は,本人以外の者に対する聴き取り,調査等を希望するかについても併せて申し出ることができる。

(2) 苦情相談窓口の対応

① 苦情相談窓口は,苦情処理申出書を受理した場合,事実確認のため,苦情を申し出た職員のほか,当該職員の評価者その他必要と認める者からの聴き取り,必要な書類収集等の事実調査を行う。

② 苦情相談窓口は,上記①の事実調査に係る調書を作成して書面により審理機関に提出する。

(3) 審理機関の対応

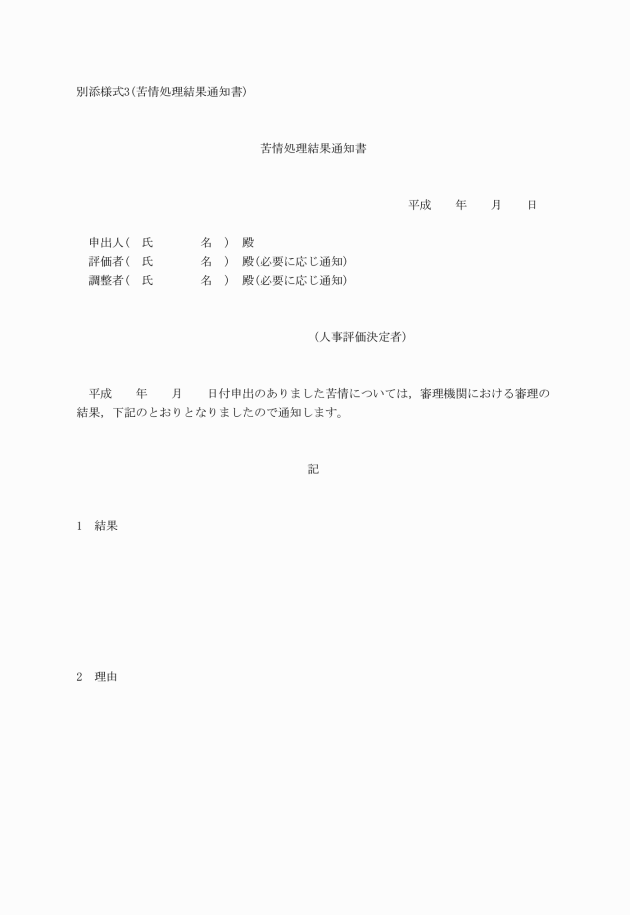

① 審理機関は,事務局長,事務局次長(総務・教務担当)及び人事課長で構成し,苦情相談窓口から提出された調書等に基づき審理を行い,審理結果を評価決定者に報告する。

② 評価決定者は,上記①の審理結果を苦情処理結果通知書(別添様式3)により,苦情を申し出た職員及び必要に応じ関係者に通知する。