手術部

- 手術部NEWS

-

-

令和7年6月21日 第14回北海道手術医学研究会、およそ120名の参加者を得て、盛会に終了することができました。

第14回北海道手術医学研究会 - 令和6年7月5日 病院会議室(緑が丘テラス)にて全国国立大学病院手術部会議 第19回北海道・東北ブロック会議を開催しました。6大学の参加者によって活発な議論が交わされました。

- 令和6年6月1日 第13回北海道手術医学研究会、およそ150名の参加者を得て、盛会に終了することができました。

第13回北海道手術医学研究会 - 令和6年5月11日 大雪クリスタルホールにて全国国立大学手術部会議教育セミナーを開催しました。

-

施設について

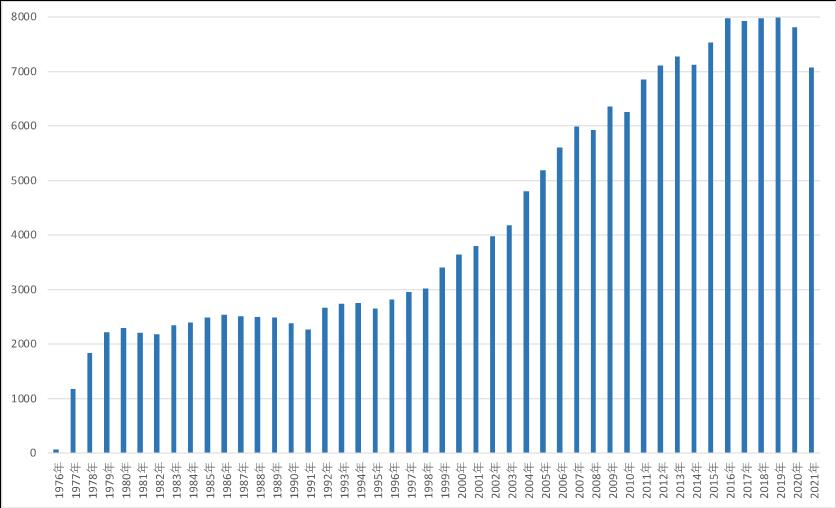

手術部の使命は、「患者さんに安心して安全な手術治療を受けていただく」ことに尽きます。一言で手術と言ってもその中身は、日常的に行われる標準的な手術から高難度の手術まで、実施する医師の診療科も手術の部位も多岐にわたります。旭川医科大学病院がカバーする医療圏は道北道東が中心ですが、実際には全道、全国から手術を受けに来られる患者さんが多数いらっしゃいます。こうした患者さんのニーズに応えた結果、手術件数は年々増え続け、2016年以降年間8,000件に迫る件数を記録するに至りました。これは同規模の大学病院で全国トップの件数です。

このように質の高い手術を、数多くしかも安全に提供するための基盤が手術部で働く多くの人の総合力、すなわち多職種の協働です。手術部では医師・看護師・臨床工学技士・薬剤師のみならず、実に多くの職種の人たちが働いています。その一人ひとりがプロフェッショナルとしての自覚と誇り、知識と技術を持ち、その独立した個が集団として一体となった時、さらなる大きな力を発揮できるような仕組みづくりを、私たちは続けてきました。その挑戦に終わりはありません。手術部一同さらなる高みを目指し、不断の見直しを続けることで、手術室に来られるすべての方に、安心して安全な手術治療を受けていただける環境をご用意してお待ちしています。

手術部長 横尾 英樹

手術副部長 黒澤 温

手術部講師 小野寺 美子

スタッフ紹介

部長

横尾 英樹ヨコオ ヒデキ

副部長

黒澤 温クロサワ アツシ

手術部講師

小野寺 美子オノデラ ヨシコ

師長

田中 誠子タナカ セイコ

副看護師長

岩城 静香イワキ シズカ

副看護師長

鈴木 智美スズキ サトミ

副看護師長

渡邉 香留ワタナベ カオル

臨床工学部門長/技士長

宗万 孝次ソウマン コウジ

主な業務内容の紹介

1.手術室

手術部には病院中央診療棟3階に11室、8階に2室の合計13室の手術室があります。最新のICT(情報通信技術)と滅菌済み機材の自動搬送ロボットシステムが、効率的で安全な手術医療を支えます。

2.手術件数

高度な医療を担う特定機能病院として地域のニーズに応えるために、手術部では最新の手術支援設備、ICT(情報通信技術)環境を整備してきました。その結果、2000年には4,000件に満たなかった手術件数は2016年から2019年の4年連続して7,900件を上回りました。2020年と2021年はCOVID-19の影響(入院制限等)で数を減らしましたが、600床規模の国立大学病院の中では全国トップの手術件数を誇ります。

3.患者安全

手術医療の高度化・複雑化は年々進んでいます。患者さんが安心して手術を受けていただくために、個々の医療スタッフが細心の注意を払うことはもちろんです。それに加えて、少々のイレギュラーな事態(異常)が起きたとしても、それを吸収し患者さんに影響を与えることなく良質な手術医療を継続することができるような柔軟な仕組みを数多く整えてきました。この仕組づくりと改善に終わりはありません。わたしたちはこれからも、当院や他院で過去に起きた事例から学び、現在進行系の課題を見つけ、多職種がプロの視点で患者さんに安心して手術を受けていただける復元力の高い環境づくりを続けていきます。実際に、これまで数多くの仕組みも整えてきました。ごく一部の例に過ぎませんが、全国の手術室で使用されているガーゼを確実に数えることのできる「たこ焼き器」に似た装置は、旭川医科大学手術部ナースが考案しました。手術部位の左右誤認の根絶のため、すべてのスタッフが入室時のみならず術中も左右の区別を共有できる仕組みも整えました。他院にないこの発想は病院機能評価においても高く評価されています。今後も現在進行系の課題を見つけ、現場の状況に則した具体的な改善を一つ一つ積み上げてまいります。

4.重要な設備・医療器材重要な設備・医療器材

・ハイブリッド手術室(写真)

多軸血管撮影装置により手術中に自由度の高い血管造影やCTと同等の断層撮影が可能となります。血管内治療と従来の手術とのハイブリッドにより最新の心血管系手術が安全に実施可能となりました。脳神経外科、耳鼻咽喉科手術など術中ナビゲーション画像の更新が必要な分野でも力を発揮しています。

・手術支援ロボット(写真)

最新医療の代名詞とも言えるロボット手術は腎泌尿器科のみならず各種外科分野で広く使われるようになりました。

・8K内視鏡

5.手術部メンバー

2024年4月1日現在

看護師合計54名

臨床工学技士合計22名

6.活動実績(手術部NEWSアーカイブ)

準備中...

各申請書類

手術部への入室の際は…