旭川医科大学臨床シミュレーションセンター

外傷病院前救護(JPTEC)講習(2020.9.16)

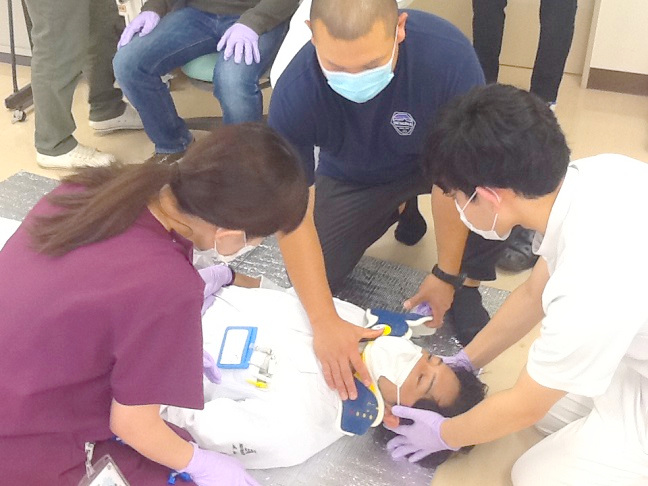

2020年9月16日(水)、救急科による外傷病院前救護(JPTEC)の講習会が行われました。

2020年9月16日(水)、救急科による外傷病院前救護(JPTEC)の講習会が行われました。

救急救命士さんを講師として招いての講習会で、13:00~17:00までの4時間、内容の濃い訓練が行われます。

例年だと複数回行われる講習会ですが、今年度は新型コロナウィルスの影響により、1回のみの開催となりました。

まずは基本の救護訓練から、徐々にレベルがアップしていく

最初にDVD鑑賞にて基本の救護の流れを把握します。そのあとに実践として、ひとつひとつの手順を追いながら、救護の訓練が行われていきます。

シナリオは、バイク事故を想定したもの。

最初は軽傷の患者の様子を問診するところから始まり、徐々に重症、複雑な事故現場の場合など、レベルがアップしていきます。

短い時間で簡潔に、重要事項を伝える

救急救命士さんによる傷病者の救護は、迅速かつ的確な処置が重要になります。しかし、それと同じくらいに重要なのが、医師や看護師へ患者の状態を正確に伝えることです。

事故現場というのはいつも一定ではなく、様々なケースがあります。

その現場に遭遇するたびに、一瞬で状況を把握して、重要なことを的確に医師や看護師に伝えなければいけません。

救急車の要請は一分一秒を争うのだということが、見学をしていてよくわかりました。

患者の搬送に連係プレーは必須!

動くことのできない傷病者の搬送には、救護者の連携プレーが必須となってきます。患者の容態を把握し、どのような手順で担架に乗せるのか、誰が病院へどのように連絡するのかなど、迅速な行動をしつつ、的確な指示も必要になってきます。

医療をテーマにしたドキュメンタリー番組やドラマ番組などでも、チームワークやチームプレーの重要さが説かれていましたが、救護訓練を目の当たりにすると、それがどれほど重要なものかがよくわかります。

医師や看護師、救急救命士の方々が、実際の現場で素早く動けているのは、日々の訓練の成果なのですね。

今回は訓練ということで、場は始終和やかでしたが、参加した学生や医師・研修医に丁寧な指導をされていた救急救命士さんたちからは、ひとつでも多く救護のノウハウを身につけて欲しいという、熱い想いを感じました。

4時間という短い時間の中で、内容濃く多くのことを教えてくださった救命救急士の皆様、本当にお疲れ様でした。

アクセスマップ

病院敷地図

アクセスマップ

病院敷地図 ■共通棟A(1F)内、卒後臨床研修センター隣

■共通棟A(1F)内、卒後臨床研修センター隣