○旭川医科大学病院における火災時の連絡及び消防体制

平成17年9月1日

病院長裁定

旭川医科大学病院の火災に備え,火災時の連絡及び消防体制,各部署の行動要領等を下記のとおり定める。

なお,この定めは,火災以外の非常災害時についても準用するものとする。

記

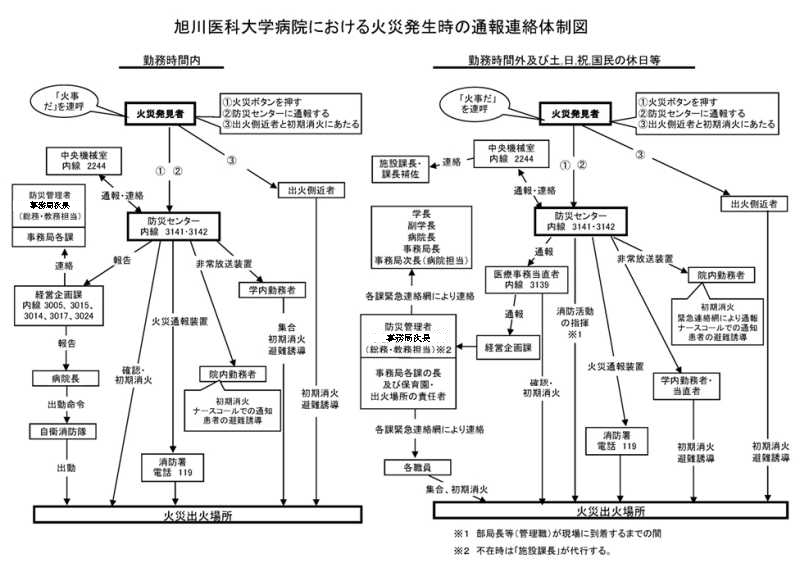

一 火災時の通報連絡体制は,別表1のとおりとする。

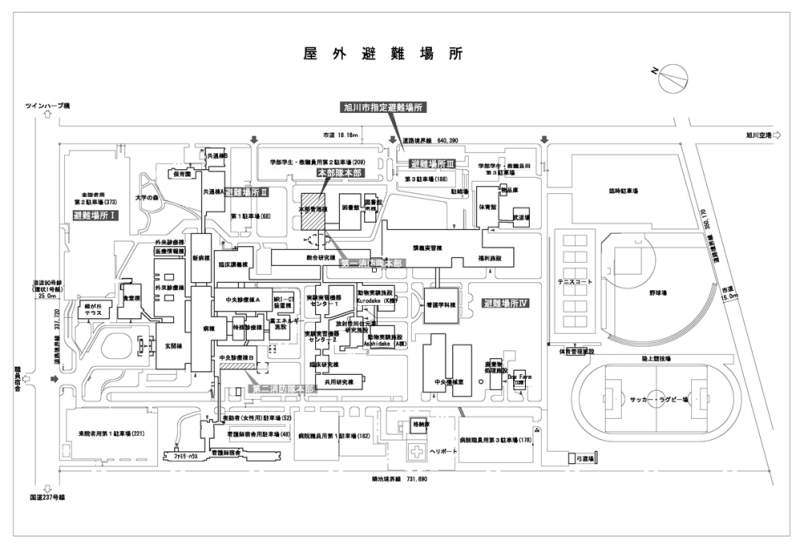

二 火災時の避難経路及び避難場所は,別表2のとおりとする。

三 火災時の入院患者等の心得は,別紙(1)のとおりとし,各病室等にその階の避難経路図(防災設備平面図)と併せて掲示する。

四 火災時の各部署の行動要領は,次のとおりとする。

イ ナースステーション関係は,別紙(2)

(ステーション内には,その階の防災設備平面図を掲示すること。)

ロ 当直者関係は,別紙(3)

ハ 事務職員関係は,別紙(4)

ニ 防災センターは,別紙(5)

ホ 中央機械室は,別紙(6)

附則(令和4年5月13日旭医大達第44号)

この規程は,令和4年5月13日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月27日旭医大達第56号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月18日旭医大達第111号)

この規程は,令和7年9月18日から施行し,令和7年8月1日から適用する。

別表1

別表2(避難経路及び避難場所)

火災時の避難経路及び避難場所

避難経路 | ○ 廊下 ○ 階段 ○ 屋上 ○ 屋外避難場所 |

避難場所 | (第1次) ○ 火災発生階の隣接階(地下階を除く) ○ 火災発生階の直下階(地下階を除く) (第2次) ○ 隣接棟 ○ 玄関ホール (第3次) ○ 臨床講義棟 ○ 体育館 ○ 自衛消防隊長の指定した場所 ○ 屋外避難場所 |

別紙(1) (入院患者等の心得)

火災時における入院患者心得

本病院の建物は耐火構造となっておりますが,室内に納められているものの中には可燃物が多くありますので,火災の危険が全くないわけではありません。

万が一火災が発生しましても,火災の発生した部屋のみで他に延焼のおそれは殆どありませんが,他の例に多くみられるように火災による被害よりも煙に巻かれ,窒息することが被害を大きくしておりますので,常に次のことを心得ておいてください。

記

1 室内で火災が発生したときは,大きな声でその事実を同室者あるいは職員に知らせてください。

2 火災発生室内の人は,お互いに助け合い,すみやかに室外に出てください。

3 病棟からの避難は,病院職員の指示に従い単独行動はとらないでください。

4 避難に当たっては,次のように行動してください。

(イ) 身近にある履物をはき,タオルを持って避難してください。

(ロ) 避難誘導者(医師又は看護師等)の指示に従ってください。

(ハ) 避難誘導者より避難の際に協力依頼をされた方は,協力をお願いします。

(ニ) 入院患者の皆様は,お互いに協力し,先を争わず,おちついて行動してください。

(ホ) 一度病室,病棟から避難した後は許可があるまで絶対に戻らないでください。

(ヘ) 防火扉は閉まっていても,前後どちらかに開きますので,おちついて扉の外へ避難してください。

別紙(2) (ステーション関係)

火災時における行動要領

◎ 火災を発見したときは

1 大声で「火事だ」を連呼すること。

2 火災ボタンを押すこと(屋内消火栓の上部にある火災報知器の火災ボタンを押す「非常放送が自動で入る」こと)。

3 防災センター(学内電話3142)に通報すること。

4 出火側近者と協力し,初期消火(消火器,屋内消火栓による)に努めること。

◎ 火災発生の(第1報)があったときは

[火災発生階]

1 初期消火に努めること。

2 非常放送(第2報)を確認し,患者の応急避難に努めること。

(イ) 避難場所の指示(直下階・隣接階・玄関ホール等)

(ロ) 避難誘導

(ハ) 防火戸の閉鎖

(ニ) 残留者の確認(看護師長)

(ホ) 患者の離散防止

[火災発生直下階]

1 ナースコールで「ただいま○○○が火事ですが,この建物は耐火構造になっていますので,この階に延焼するおそれはありません。指示があるまで病室内でそのままお待ち下さい」 2~3回繰り返す。

2 非常放送(第2報)を確認後,患者等に避難の準備を指示し,避難誘導等臨機応変の措置を講じること。

[火災発生直上階]

1 ナースコールで「ただいま○○○が火事ですが,この建物は耐火構造になっていますので,この階に延焼するおそれはありませんが,万が一に備えて避難の準備をして指示のあるまで病室内でそのままお待ち下さい」 2~3回繰り返す。

2 非常放送(第2報)を確認後,患者等に避難の準備を指示し,避難誘導等臨機応変の措置を講じること。

別紙(3) (当直者関係)

火災時における行動要領

◎ 火災を発見したときは

1 大声で「火事だ」を連呼すること。

2 火災ボタンを押すこと(屋内消火栓の上部にある火災報知器の火災ボタンを押す「非常放送が自動で入る」こと)。

3 防災センター(学内電話3142)に通報すること。

4 出火側近者と協力し,初期消火(消火器,屋内消火栓による)に努めること。

◎ 火災発生の(第1報)があったときは

1 直ちに火災現場に急行し,初期消火に努めること。

2 非常放送(第2報)を確認し,患者の応急避難に努めること。

◎ 防災センターより火災発生状況確認の連絡があったときは

1 指示のあった場所の火災発生等の確認をして,その状況を防災センターに通報すること。

※ 当直医師は診療及び診療管理を行うこと。

※ その他,別紙(2)の火災発生の(第1報)があったときと同様とする。

別紙(4) (事務職員関係)

火災時における行動要領

◎ 火災を発見したときは

1 大声で「火事だ」を連呼すること。

2 火災ボタンを押すこと(屋内消火栓の上部にある火災報知器の火災ボタンを押す「非常放送が自動で入る」こと)。

3 防災センター(学内電話3142)に通報すること。

4 出火側近者と協力し,初期消火(消火器,屋内消火栓による)に努めること。

◎ 火災発生の通報(第1報)があったときは

1 勤務時間外は,直ちに火災現場に急行し,初期消火に努めること。

2 火災発生箇所にその他の患者等が近づかないようにする等の措置に努めること。

3 非常放送(第2報)により,保安要員を残し,自衛消防隊編成に従い消防活動を分担し行うこと。

[医療事務当直者]

◎ 防災センターより火災発生の連絡があったとき。

1 部局長(学長,病院長,事務局次長(総務・教務担当),事務局次長(病院担当),総務課長,財務課長,医療支援課長)等及び出火箇所の責任者に連絡し,部局長等が現場に到着するまでの消防活動についての指揮は,医療事務当直者が行うものとする。

別紙(5) (防災センター関係)

火災時における行動要領

◎ 非常放送の内容に基づき放送を行うこと。

1 感知器等が作動したとき。

2 火災ボタンを押したとき。

◎ 火災発生の通報があったときは

1 火災発生箇所(ナースステーション等)に連絡し,火災発生等の状況を確認すること。

2 現場を確認中の非常放送(手動放送)を行うこと。

3 直ちに火災現場に急行し,初期消火,避難誘導等を行うこと。

◎ 火災発生のときは

1 現場に急行した警備員は消防体制が整うまで,防災センターとの連絡を行うこと。

2 病院内に火災発生の非常放送(第1報)を行うこと。

3 消防署に通報すること。

4 中央機械室に連絡すること。

5 医療支援課,医療事務当直者に連絡すること。

6 火災状況の伝達,避難経路,避難場所の指示等適切な避難誘導を行うこと。

7 警察等との連絡調整に当たること。

8 防災センター内において病院内外の連絡調整を行うこと。

9 防災機器(防火扉,排煙口等)の監視,操作に当たること。

※ 非常放送の内容は別紙による。

別紙

非常放送の内容(防災センターより放送)

◎ 自動火災報知設備,(煙感知器,熱感知器)が作動したときは

1 感知器発報放送(自動放送)

「只今,○○○の感知器が作動しました。係員が確認しておりますので,次の放送に注意してください」(女性の声)2回繰り返す。

2 火災発生のときは(手動放送)

「只今,○○棟○○階より火災が発生しました。学内関係者は現場に急行してください。患者様は職員の指示に従い落ち着いて行動してください。」2回繰り返す。

3 自衛消防隊が設置されたときは(手動放送)

「只今,本学自衛消防隊本部が防災センター内に設置されました。内線番号3141・3142番です。関係職員は,状況を本部まで報告してください。」2回繰り返す。

4 火災が鎮火したときは(手動放送)

「先ほど○○で発生した火災は,只今鎮火しました。患者様には大変ご迷惑をお掛けしました。心よりお詫び申し上げます。」2回繰り返す。

5 誤報だったときは(誤報放送,自動放送)(非火災スイッチを押す)

「先ほどの火災感知器の作動は,確認の結果,異常ありませんでした。ご安心下さい。」(女性の声)2回繰り返す。

◎ 火災報知設備(火災ボタンを押したとき),スプリンクラーが作動したとき

1 火災放送(自動放送)

「火事です!火事です!○○階で火災が発生しました。落ち着いて避難してください。」(男性の声)2回繰り返す。

2 現場を確認中のときは(手動放送)

「只今,非常放送がかかりましたが,係員が確認しておりますので,次の放送にご注意下さい。」2回繰り返す。

3 火災発生のときは (前項2と同じ)

4 自衛消防隊が設置されたときは (前項3と同じ)

5 火災が鎮火したときは (前項4と同じ)

6 誤報だったときは (前項5と同じ)

別紙(6) (中央機械室関係)

火災時における行動要領

◎ 火災信号を受信又は防災センターから連絡があったとき

1 火災信号を受信したときは防災センターに連絡をし,確認をすること。

2 施設課長,同補佐へ連絡すること。

3 防災機器関係の電源,制御盤,ポンプ類等の調整及び監視をすること。