○旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則

平成19年12月20日

学長裁定

第1章 総則

(目的)

第1条 この細則は,旭川医科大学における動物実験等の実施に関する規程(平成19年旭医大達第15号。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき,動物実験計画,施設,飼養保管,安全管理,教育訓練,自己点検・評価,情報の公開等に係る必要な事項を定め,もって旭川医科大学(以下「本学」という。)における動物実験等の取扱いを適正かつ安全に行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この細則における用語の意義は,規程第2条各号に定めるところによる。

(適用)

第3条 この細則は,本学において実施される哺乳類,鳥類,爬虫類の生体を用いるすべての動物実験等に適用する。

2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託等する場合には,委託等先においても,法令及び指針等に基づき,動物実験等が適正に実施されることを確認しなければならない。

3 規程第2条第1号に定める実験動物以外の動物を動物実験等の利用に供する場合においても,実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号,平成25年環境省告示第84号。以下「飼養保管基準」という。)に沿って行うよう努めるものとする。

第2章 動物実験計画等

(動物実験計画)

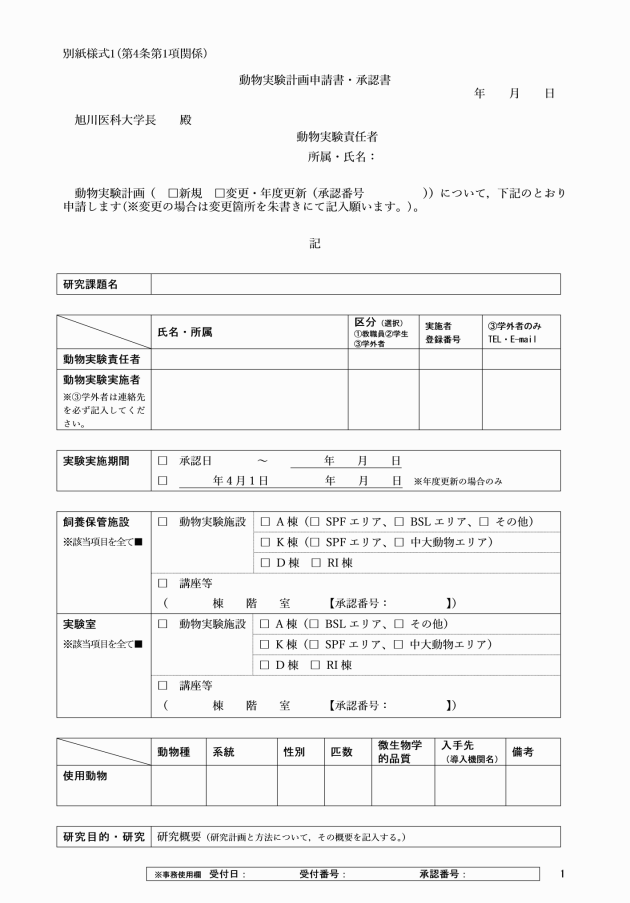

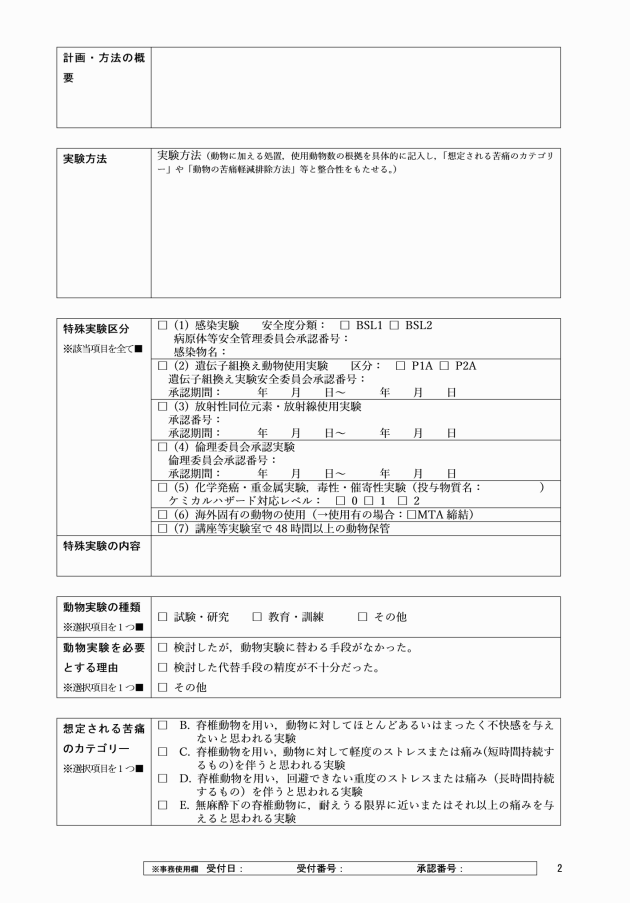

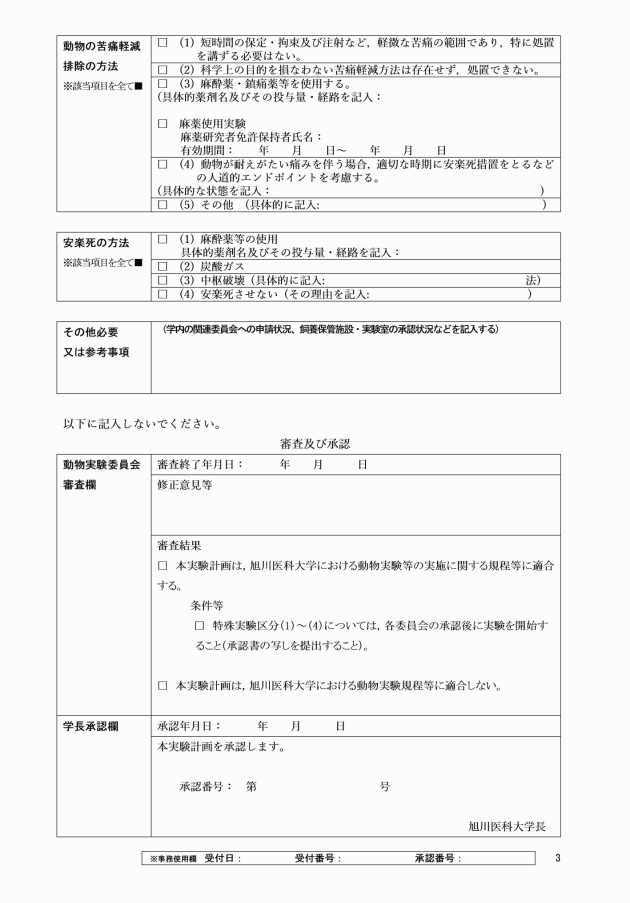

第4条 動物実験責任者は,動物実験等を行う場合(動物実験計画を変更又は更新する場合を含む。)は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,次に掲げる事項を踏まえて別紙様式1による「動物実験計画申請書・承認書」を作成し,学長に提出しなければならない。

(1) 研究の目的,意義及び必要性

(2) 代替法を考慮して,実験動物を適切に利用すること。

(3) 実験動物の使用数削減のため,動物実験等の目的に適した実験動物種の選定,動物実験成績の精度と再現性を左右する実験動物の数,遺伝学的及び微生物学的品質並びに飼養条件を考慮すること。

(4) 苦痛の軽減により動物実験等を適切に行うこと。

(5) 致死的な毒性実験,感染実験,放射線照射実験等の苦痛度の高い動物実験等を行う場合は,動物実験等を計画する段階で実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミング(以下「人道的エンドポイント」という。)の設定を検討すること。

2 動物実験責任者は,実験実施期間が一の年度によらない場合には,年度毎に別紙様式1による「動物実験計画申請書・承認書」を作成し,学長に提出しなければならない。

4 動物実験実施者は,前項の審査に基づき,学長の承認を得た後でなければ動物実験等を行うことができない。

(遵守事項)

第5条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たっては,規程第3条第2項に定めるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(2) 動物実験計画申請書・承認書に記載された事項及び次に掲げる事項

ア 適切な麻酔薬及び鎮痛薬等の利用

イ 実験終了時期(人道的エンドポイントを含む。)の配慮

ウ 適切な術後管理

エ 適切な安楽死の選択

(3) 物理的,化学的に危険な材料,麻薬・向精神薬等,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験については,安全管理に注意を払うこととし,関連する法令及び本学の規程等に従うこと。

(4) 物理的,化学的に危険な材料,病原体等を扱う動物実験等については,動物実験実施者及び飼養者並びに周囲環境の安全を確保するため,適切な施設・設備を整えること。

(5) 実験の実施に先立ち,必要な実験手技等の習得に努めること。

(6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導の下で行うこと。

(年次報告)

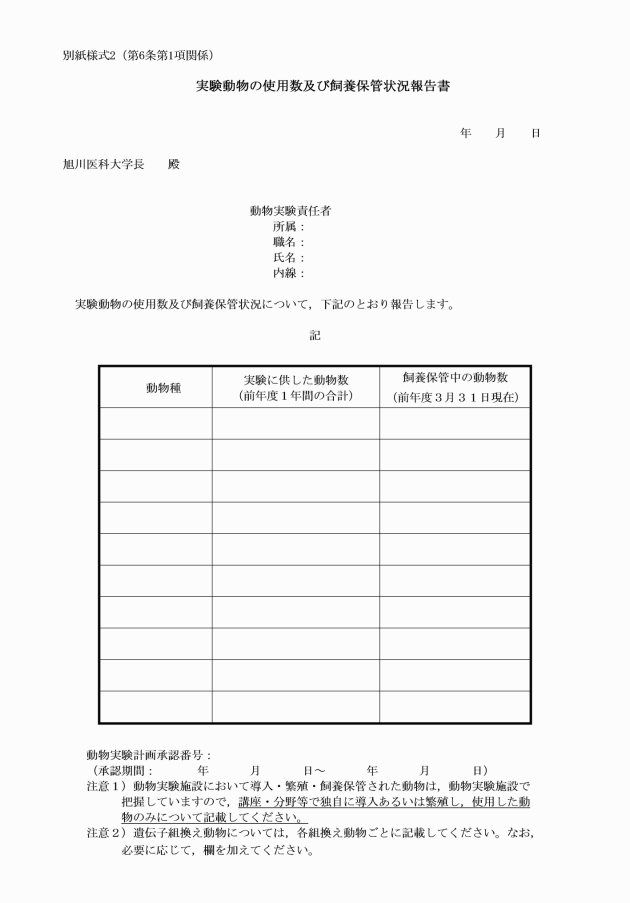

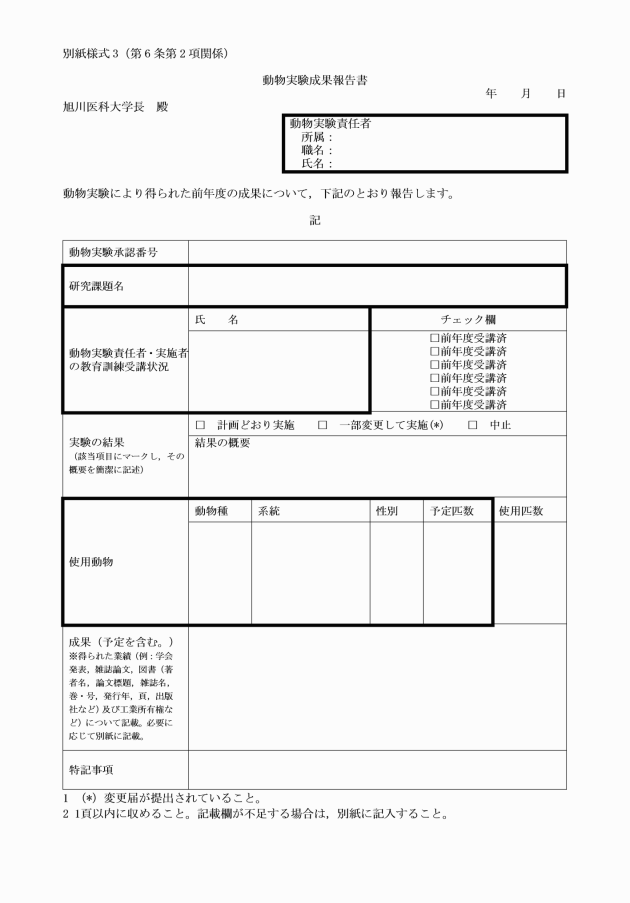

第6条 動物実験責任者は,毎年度当初に,別紙様式2による前年度の「実験動物の使用数及び飼養保管状況報告書」を作成し,学長に報告しなければならない。ただし,動物実験施設において導入,繁殖又は飼養保管された動物の場合は,この限りでない。

2 動物実験責任者は,毎年度当初に,別紙様式3による前年度の「動物実験成果報告書」を作成し,学長に報告しなければならない。

3 学長は,前2項の報告を受けたときは,必要に応じて,委員会の助言を得て,動物実験責任者に対し,動物実験を適正に実施させるため,改善措置を命ずるものとする。

第3章 施設等

(飼養保管施設)

第7条 本学の飼養保管施設として動物実験施設Asahidake棟,Kurodake棟及びDog Farm棟を指定する。

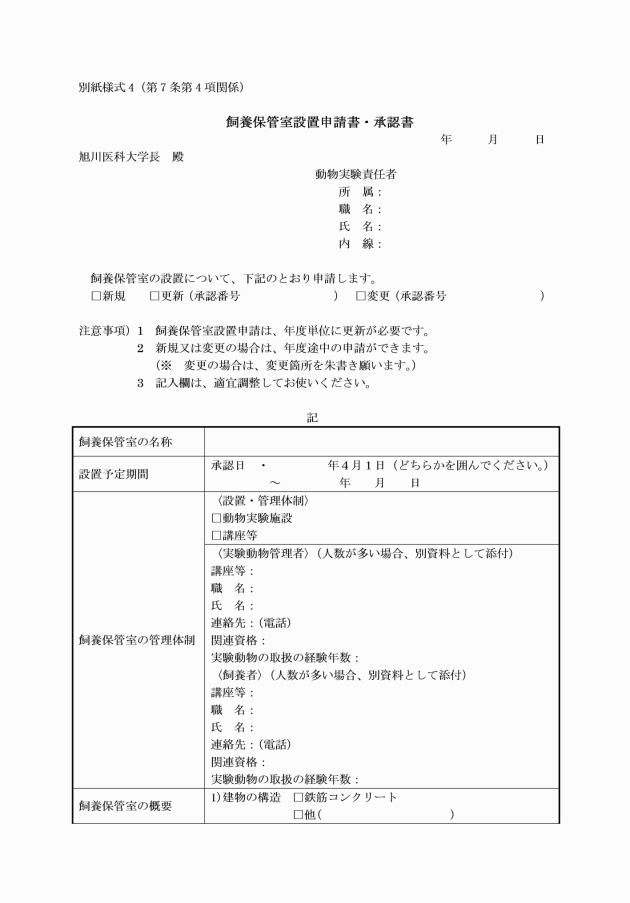

2 前項の施設のほか,必要に応じて学内講座等に飼養保管室を設置することができる。

3 管理者は,すべての飼養保管室を統括する。

4 動物実験責任者は,飼養保管室を設置する場合(飼養保管室に係る変更又は更新する場合を含む。)は,別紙様式4による「飼養保管室設置申請書・承認書」を作成し,学長に提出しなければならない。

5 動物実験責任者は,設置予定期間が一の年度によらない場合には,年度毎に別紙様式4による「飼養保管室設置申請書・承認書」を作成し,学長に提出しなければならない。

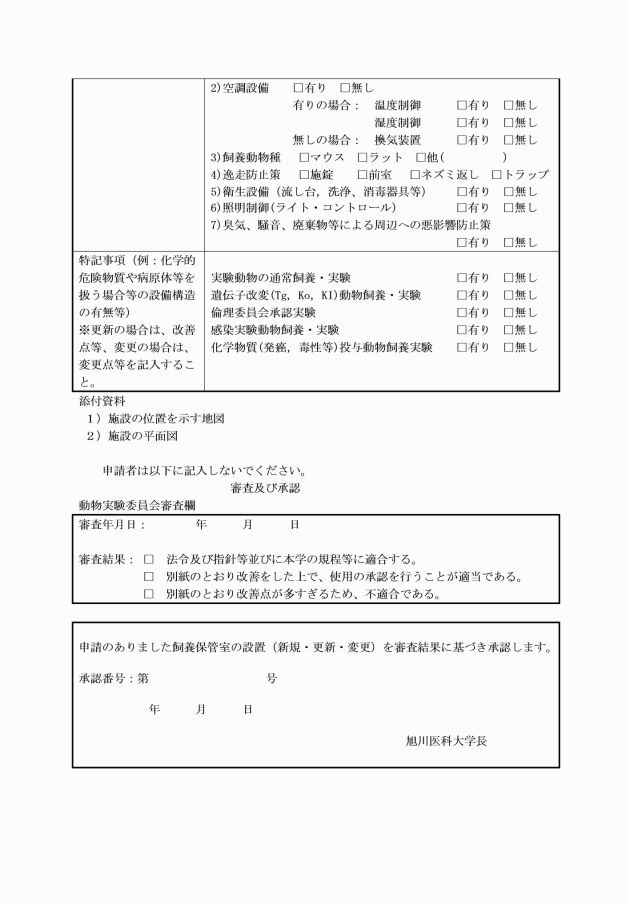

6 学長は,前2項の「飼養保管室設置申請書・承認書」の提出があったときは,委員会に当該申請内容の審査を付議し,その審査結果に基づき設置の承認又は不承認を決定して当該動物実験責任者に通知するものとする。

7 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,前項の審査に基づき,学長の承認を得た後でなければ飼養保管室を設置し供用することができない。

8 学長は,必要に応じて,管理者及び第6項により飼養保管室の設置を承認した動物実験責任者に実験動物の飼養及び保管状況を報告させ,委員会の助言を得て,改善措置を命ずるものとする。

(飼養保管施設等の要件)

第8条 飼養保管施設及び飼養保管室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 適切な温度,湿度,換気,明るさ等を保つことができる構造等であること。

(2) 実験動物の種類や生理,生態,習慣等並びに飼養又は保管数等に応じた飼育設備を有すること。

(3) 床及び内壁などが,清掃・消毒等を行うときに容易な構造であること。また,飼養保管施設においては,器材の洗浄及び消毒等を行う衛生設備を有すること。なお,飼養保管室においては,器材の洗浄及び消毒等を行うに当たっては,動物実験施設の協力を得て行うこと。

(4) 前室,ネズミ返し又は仕切り等を設置することにより,実験動物が逸走しない構造及び強度を有すること。

(5) 臭気,騒音及び廃棄物等による周囲環境への悪影響を防止する措置が講ぜられていること。

(6) 実験動物管理者が置かれていること。

(実験室)

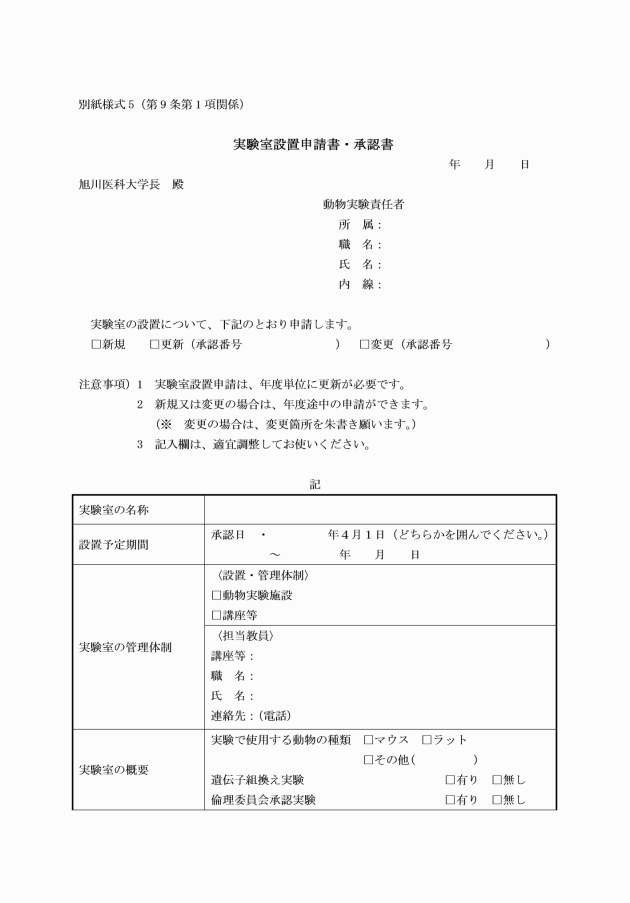

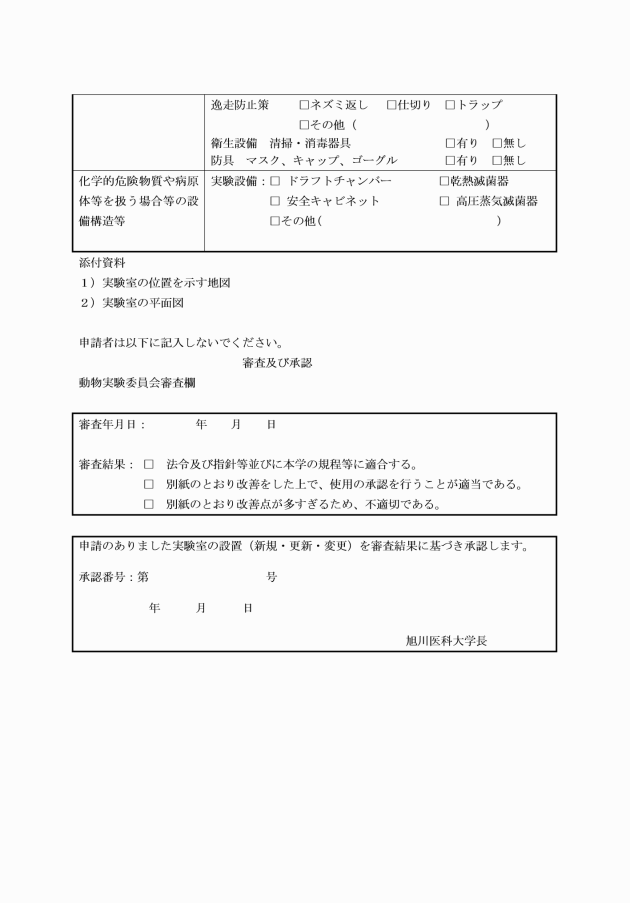

第9条 動物実験責任者は,実験室を設置する場合(実験室に係る変更又は更新をする場合を含む。)は,別紙様式5による「実験室設置申請書・承認書」を作成し,学長に提出しなければならない。

2 動物実験責任者は,設置予定期間が一の年度によらない場合には,年度毎に別紙様式5による「実験室設置申請書・承認書」を作成し,学長に提出しなければならない。

3 学長は,前2項の「実験室設置申請書・承認書」の提出があったときは,委員会に当該申請内容の審査を付議し,その審査結果に基づき設置の承認又は不承認を決定して当該動物実験責任者に通知するものとする。

4 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,前項の審査に基づき,学長の承認を得た後でなければ実験室を設置し供用(48時間以内の一時的保管を含む。)することができない。

(実験室の要件)

第10条 実験室は,次に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 実験動物が逸走しない構造・設備及び強度を有し,実験動物が室内で逸走しても捕獲しやすい環境が維持されていること。

(2) 排泄物又は血液等による汚染に対して,清掃・消毒等が容易な構造であること。

(3) 常に清潔な状態を保ち,臭気,騒音,廃棄物等による周辺環境への悪影響を防止する措置がとられていること。

(施設等の維持管理及び改善)

第11条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めなければならない。

2 管理者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行うものとする。

(施設等の廃止)

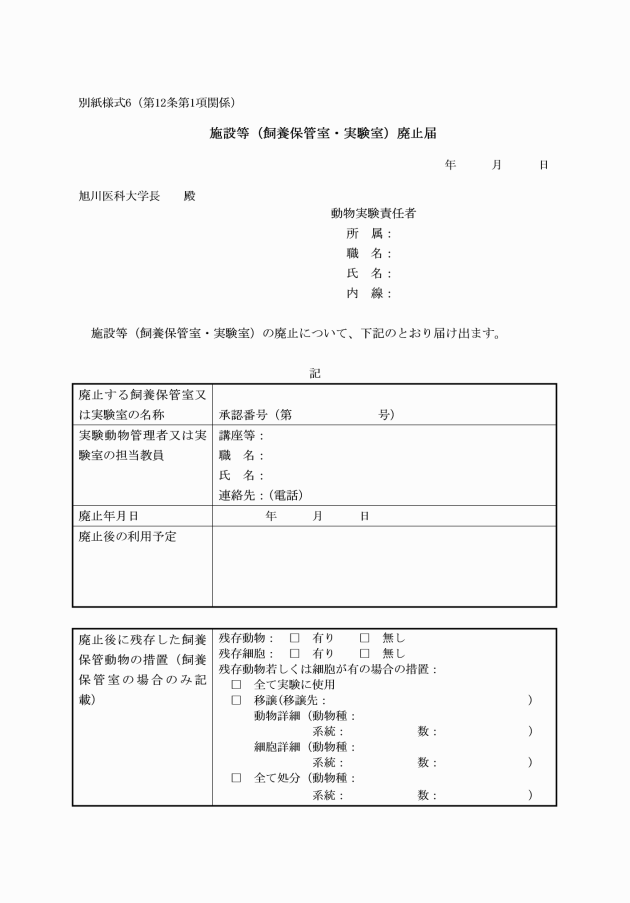

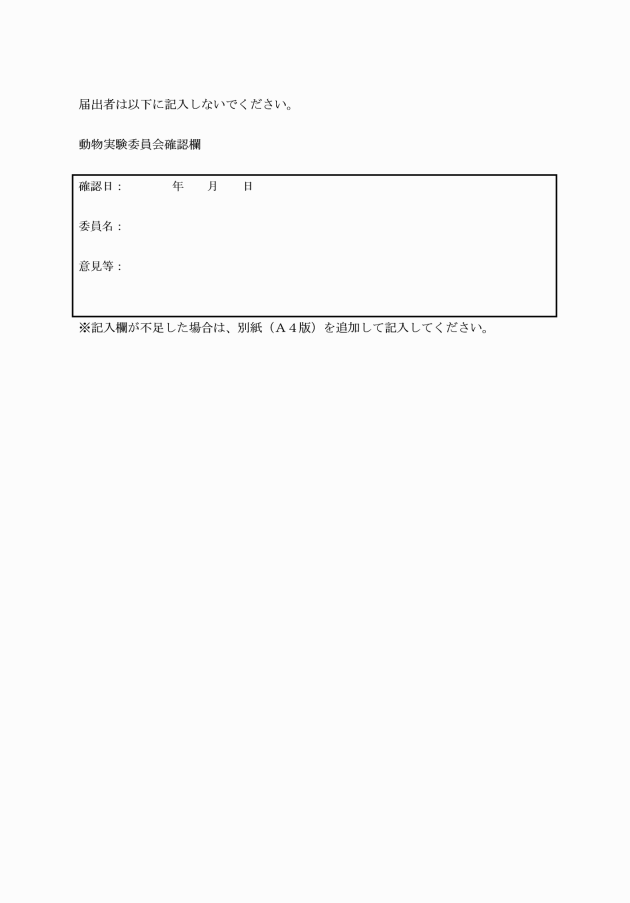

第12条 動物実験責任者は,飼養保管室又は実験室を廃止する場合は,別紙様式6による「施設等(飼養保管室・実験室)廃止届」を作成し,学長に届け出るものとする。

2 学長は,前項の「施設等(飼養保管室・実験室)廃止届」の提出があったときは,委員会に報告するものとする。

第4章 飼養保管

(飼養保管マニュアル)

第13条 管理者は,飼養保管に係るマニュアルを作成する。

2 実験動物管理者は,飼養保管に係るマニュアルを動物実験実施者及び飼養者に周知し,遵守させるものとする。

(実験動物の健康及び安全の保持)

第14条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めなければならない。

(実験動物の導入)

第15条 管理者は,実験動物を導入する際は,関連法令,指針等に基づき適正に管理されている機関から行わなければならない。

2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行わなければならない。

3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じなければならない。

(給餌・給水)

第16条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の種類,生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行わなければならない。

2 実験動物管理者は,飼養保管施設等の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により,飼養又は保管する実験動物の数及び状態の確認が行われるようにしなければならない。

(実験動物の健康管理)

第17条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行わなければならない。

2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物が実験目的以外の傷害又は疾病にかかった場合は,適切な治療・処置等を行わなければならない。

(異種又は複数動物の飼育)

第18条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一の飼養保管施設及び飼養保管室内で飼養保管する場合は,動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で,その組み合わせを考慮した収容を行わなければならない。

(記録の保存)

第19条 管理者等は,実験動物の入手先,種類,系統,数,及び実験履歴等に関する記録を整備して所定の期間保存しなければならない。

2 管理者は,年度毎に飼養又は保管した実験動物の種類と数等について学長に報告しなければならない。

(譲渡等の際の情報提供)

第20条 管理者等は,実験動物を他者へ譲渡する場合は,当該実験動物の特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。

(輸送)

第21条 管理者等は,実験動物を輸送する場合は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保並びに人への危害防止に努めなければならない。

第5章 安全管理

(危害防止)

第22条 管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めなければならない。

2 管理者は,人に危害を加える等の恐れのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡しなければならない。

3 管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に対して,実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷,アレルギー疾患の罹患等の予防及び発生時に必要な措置を講じなければならない。

4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を別途定めなければならない。

5 管理者等は,人に危害を加える等のおそれがある実験動物について,名札,脚環,マイクロチップ等の装着等の識別措置を技術的に可能な範囲で講じるように努めなければならない。

6 動物実験管理者,動物実験実施者及び飼養者は,相互に実験動物による危害の発生防止に必要な情報提供等を行うよう努めなければならない。

7 管理者は,実験動物の飼養及び保管並びに動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講じなければならない。

(緊急時の対応)

第23条 管理者は,緊急時対応マニュアル等の地震,火災,人と動物の共通感染症の発生時等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図らなければならない。

2 管理者等は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による人への危害,環境保全上の問題等の発生の防止に努めなければならない。

(人と動物の共通感染症の対応)

第24条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,人と動物の共通感染症に関する十分な知識の習得及び情報の収集に努めなければならない。

2 管理者,実験動物管理者及び動物実験実施者は,人と動物の共通感染症の発生時において必要な措置を迅速に講じることができるよう,公衆衛生機関等との連絡体制の整備に努めなければならない。

第6章 教育訓練

(教育訓練)

第25条 学長は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者に,次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けさせなければならない。

(1) 動物実験等に関する法令,飼養保管基準,指針等,本学の規程等

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養又は保管に関する基本的事項

(4) 安全確保,安全管理に関する事項

(5) 人と動物の共通感染症に関する事項

(6) その他,適切な動物実験等の実施に関する事項

2 学長は,前項の教育訓練を委員会に実施させるものとする。

3 学長は,委員会から第1項の教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録に関する報告を受け,その記録を保存するものとする。

4 学長は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者の別に応じて必要な教育訓練が確保されるよう努めなければならない。

(専門性の高い教育訓練)

第26条 動物実験実施者は,適切な動物実験等を行うために,適宜,専門的知識を有する経験者から教育訓練を受けるよう努めなければならない。

第7章 自己点検・評価及び情報の公開

(自己点検・評価)

第27条 委員会は,飼養保管基準の遵守状況及び研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年文部科学省告示第71号)への適合性に関し,本学の動物実験等に係る点検及び評価を毎年実施し,その結果を学長に報告しなければならない。

2 点検及び評価は,点検・評価の基本方針,実施計画,点検項目及び評価基準を定めて実施するものとする。

3 学長は,委員会が行った点検・評価の結果,改善が必要と認められるものについては改善を指示し,また,全学的な対応が必要なものはその改善に努めなければならない。

4 点検・評価の結果は,定期的に外部の専門家による検証を実施するものとする。

(情報公開)

第28条 学長は,規程,この細則,実験動物の飼養又は保管の状況,自己点検・評価,外部の専門家等による検証の結果,委員会の構成等の本学の動物実験等に関する情報を,毎年1回程度ホームページ等適切な方法により公開するものとする。

第8章 雑則

(雑則)

第29条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

附則

この細則は,平成19年12月20日から施行する。

附則(平成23年4月13日学長裁定)

この細則は,平成23年4月13日から施行し,改正後の旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則は,平成23年4月1日から適用する。

附則(平成25年3月13日学長裁定)

この細則は,平成25年4月1日から施行し,改正後の別紙様式1,2,4,5及び6は,平成25年3月13日から適用する。

附則(平成26年3月26日学長裁定)

この細則は,平成26年3月26日から施行する。

附則(平成26年12月17日学長裁定)

この細則は,平成26年12月17日から施行する。

附則(平成27年10月8日学長裁定)

この細則は,平成27年10月8日から施行する。

附則(平成29年3月29日学長裁定)

この細則は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年6月21日学長裁定)

この細則は,平成29年6月21日から施行する。

附則(平成29年12月12日学長裁定)

この細則は,平成29年11月10日から施行する。

附則(平成30年4月19日学長裁定)

この細則は,平成30年4月19日から施行する。

附則(令和2年12月7日学長裁定)

この細則は,令和2年12月7日から施行する。

附則(令和3年7月14日学長裁定)

この規程は,令和3年7月14日から施行する。

附則(令和3年12月13日学長裁定)

1 この細則は,令和3年12月13日から施行する。

2 この細則施行の際現に提出済みの各種様式については,改正後の旭川医科大学における動物実験等に関する取扱細則に基づき提出されたものとみなす。

附則(令和5年3月30日学長裁定)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年1月10日学長裁定)

この細則は,令和6年1月10日から施行する。

附則(令和7年3月19日学長裁定)

この細則は,令和7年4月1日から施行する。